许峰

“村工厂”,一头连着山里的村民、一头连着外面的世界,既留住了企业、又振兴了产业,既留住了农民、又活跃了农村,既解决企业建厂难、招工难的问题,又解决了农村资产盘活难、农民就业难的问题。

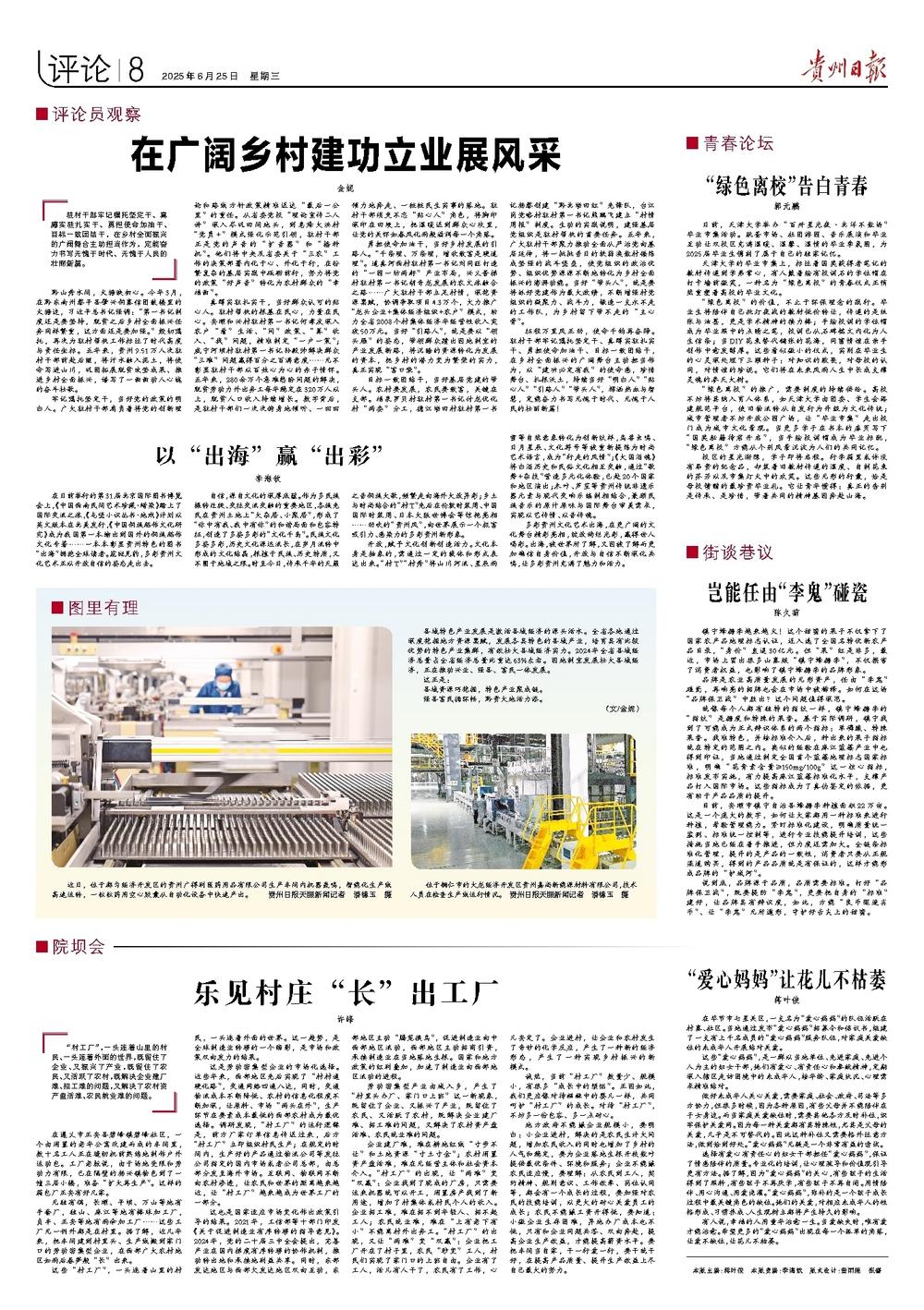

在遵义市正安县碧峰镇碧峰社区,一个由闲置的老年公寓改建而成的车间里,数十名工人正在缝纫机前熟练地制作户外运动包。工厂老板说,由于场地受限和劳动力有限,已在隔壁的杨兴镇物色到了一幢三层小楼,准备“扩大再生产”。这样的箱包厂正安有好几家。

无独有偶,长顺、平坝、万山等地有手套厂,独山、麻江等地有棒球加工厂,贞丰、正安等地有雨伞加工厂……这些工厂无一例外都是在村里。据了解,近几年来,把车间建到村里头、生产线搬到家门口的劳动密集型企业,在西部广大农村地区如雨后春笋般“长”出来。

这些“村工厂”,一头连着山里的村民,一头连着外面的世界。这一趋势,是全球制造业转移的一个缩影,是市场和政策双向发力的结果。

这是劳动密集型企业的市场化选择。近些年来,西部地区先后实现了“村村通硬化路”,交通网络四通八达,同时,交通物流成本不断降低、农村的信息化程度不断加深,让原料、市场“两头在外”,生产环节在要素成本最低的西部农村成为最优选择。调研发现,“村工厂”的运行逻辑是,前方厂家订单信息传送过来,后方“村工厂”立即组织村民生产;在规定的时间内,生产好的产品通过物流公司等发往公司指定的国内市场或者公司总部,由总部分发至海外市场。互联网、物联网不断向农村渗透,让农民和世界的距离越来越近,让“村工厂”越来越成为世界工厂的一部分。

这也是国家适应市场变化作出政策引导的结果。2021年,工信部等十部门印发《关于促进制造业有序转移的指导意见》。2024年,党的二十届三中全会提出,完善产业在国内梯度有序转移的协作机制,推动转出地和承接地利益共享。同时,东部发达地区与西部欠发达地区双向互动,东部地区主动“腾笼换鸟”,促进制造业向中西部地区流动,西部地区主动招商引资,承接制造业在当地落地生根。国家和地方政策的红利叠加,加速了制造业向西部地区流动的进程。

劳动密集型产业由城入乡,产生了“村里头办厂、家门口上班”这一新现象,既留住了企业、又振兴了产业,既留住了农民、又活跃了农村,既解决企业建厂难、招工难的问题,又解决了农村资产盘活难、农民就业难的问题。

企业建厂难,难在耕地红线“寸步不让”和土地资源“寸土寸金”;农村闲置资产盘活难,难在无经营主体和社会资本介入。“村工厂”的出现,让“两难”变“双赢”:企业找到了现成的厂房,只需要运来机器就可以开工,闲置房产找到了新用途,增加了村集体或村民个人的收入。企业招工难,难在招不到年轻人、招不起工人;农民就业难,难在“上有老下有小”不能离村外出务工。“村工厂”的出现,又让“两难”变“双赢”:企业把工厂开在了村子里,农民“秒变”工人,村民们实现了家门口的上班自由。企业有了工人,活儿有人干了,农民有了工作,心儿安定了。企业进村,让企业和农村发生了奇妙的化学反应,产生了一种新的经济形态,产生了一种实现乡村振兴的新模式。

诚然,当前“村工厂”数量少、规模小,有很多“成长中的烦恼”。正因如此,我们更应像对待襁褓中的婴儿一样,共同呵护“村工厂”的成长。对待“村工厂”,不妨多一份包容、多一点耐心。

地方政府不能嫌企业规模小,要明白:小企业进村,解决的是农民生计大问题,增加农民收入的同时也增加了乡村的人气和稳定,要为企业落地生根开枝散叶提供最优条件、环境和服务;企业不能嫌农民适应慢,要理解:从农民到工人,契约精神、规则意识、工作效率、岗位认同等,都会有一个成长的过程,要加强对农民的技能培训,以更大的耐心关爱员工的成长;农民不能嫌工资开得低,要知道:小微企业生存困难,异地办厂成本也不低,只有和企业同题共答、双向奔赴,提高企业生产效益,才能提高薪资水平。要把车间当自家,干一行爱一行,要干就干好,在提高产品质量、提升生产效益上尽自己最大的努力。