武力

与杨杰相识于2024年的春天。

我们在中国三线建设最具有代表性的城市之一攀枝花相遇。清晰地记得那天是周一,应邀参加完“纪念三线建设战略决策60周年活动周启动仪式”之后去攀枝花中国三线建设博物馆参观。周一是博物馆的闭馆日,因为全国的专家难得相聚于攀枝花,而且都要在会后离开,会议主办方便特意安排我们去参观。一到博物馆,馆长就介绍说,当天还有来自贵州的客人,就一起吧。

很巧合,我们拼成了一个组去参观。贵州实际上就是杨杰一个人。年轻小伙短发平头,发际线很高,光洁的额头,明亮的眼睛,精神饱满,笑容满面,给我留下很好的初识印象。他手里面抱着三本书,书的封面红红的两个大字“热血”。他随着我们一路参观,结束时,他说来自贵州,然后就将手中的《热血》送给了我一本,另外两本送给了攀枝花中国三线建设博物馆。我翻开一看,厚厚的,是一部长诗,从此,与诗人杨杰相识。

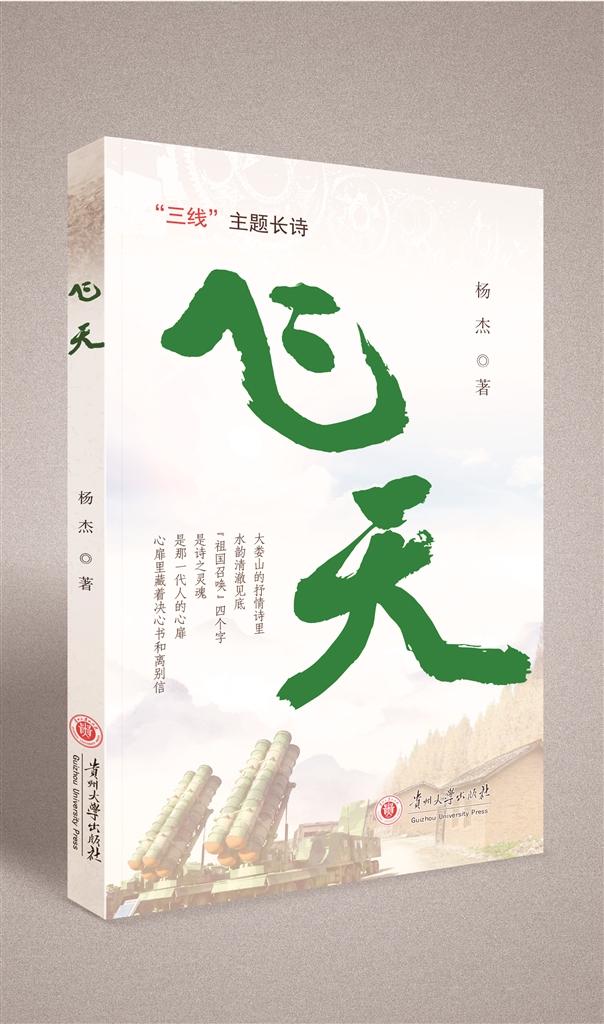

相识后加上了微信,就慢慢知道诗人杨杰的笔名叫小语,并开始关注他。之后又在多个与贵州三线建设有关的活动与多位熟人中听到关于杨杰的三线建设主题创作。诸人说他写得好的同时,更多的是点赞他的精神。杨杰不是三线建设的工作者,也不是当年从事三线建设工作者的子弟,他只是一名普通的公务员和业余诗人,但是他却在没有任何经费支持的情况下,选择了利用业余时间研究、宣传和讴歌三线建设,一直辛勤耕耘,可以说“深耕有界,致远无疆”,同时又“剑走偏锋”,用诗歌展现了三线建设的历史场景、“三线人”的精神风貌和自己的人生感悟,令人赞叹。我知道他写完了反映六盘水市能源“三线建设”的长诗《热血》,又在去年创作了以航空为主线的三线建设长诗《逐梦》,才过一年,现在又要出版以航天三线建设为主线的长诗《飞天》。由此可见,杨杰不仅有强烈的家国情怀,还非常勤奋和高产。

一年过后的又一个春天,我收到杨杰的微信,他希望我给他的三线建设主题长诗三部曲中的第三部作序,我欣然答应。

三线建设六十年过去了。那代人的豪情、贡献与感人故事不应该被忘记。近年来,在习近平文化思想的引领下,三线建设文化呈现出蓬勃生机,正处于方兴未艾的发展阶段。影视、文学、纪录片、口述史如雨后春笋般以不同的形式描绘、刻画、记录那代人的壮举和精神品质。

贵州是三线建设分布最广、战线最长的省区之一,以贵阳为中心“四面开花”——航天、航空、能源、电子等精彩纷呈,包罗万象,星罗棋布,因此形态多样的感人故事也特别多,作为一名诗人和作家,杨杰在取之不尽、用之不竭的“三线建设”肥沃土地上行走和耕耘,题材、素材都取之不竭、用之不尽。

我读到他讴歌的92岁的第一代“三线人”时,镜头感足:

戚老捧起一捧泥土

戚老说,要把这里的泥土带回去

带到“两弹一星”事迹馆

那天,初冬的山上没有酒

只有野鸟翻飞

和枯枝的掌声

那天,我眼前这位从上海来贵州

又从贵州回到上海的第一代航天人

第一代“三线人”

影子升高,托住

我站立的沙子坡

正是因为贵州的“三线建设”点多线长,也就有来自全国的十万大军奔赴火热的贵州,让贵州那片红色的土地更红。我在杨杰的《行走在遵义的“大连路”上》里,仿佛看到了他描述的当年那些听着一声“令”出发的大学师生们的身影,画面感非常足:

他们离开大连的那天

大海给他们送行

海燕给他们鼓掌

海风给他们敬礼

送行的亲人挤痛晨曦

火车站人声鼎沸

告别的手握疼了

依依不舍的泪流干了

唯有二千六百三十六名师生没有哭

因为,他们知道这是去吃苦的

吃苦光荣

诗歌是文学的桂冠,是天上的星辰,是林间的百灵鸟,也是时代的记录者、文化的传播者。“以诗入史”是中国史学家的优秀传统,希望更多的诗人和作家像杨杰一样,去记录这个伟大的时代,讴歌这个伟大的时代,为发掘“三线建设”历史、弘扬“三线建设”的精神贡献力量。

是为序。

(作者系中国社会科学院研究员、中华人民共和国国史学会学术委员会主任、中国三线建设研究分会会长)