文/图 贵州日报天眼新闻记者 陈江南 吴蔚

编者按:习近平总书记3月17日下午来到黔东南州黎平县肇兴侗寨,观看侗族大歌表演,察看村寨风貌和侗族文化展示中心,深入侗乡织、染、绣特色产业基地,同乡亲们亲切交流。习近平总书记说,吊脚楼、古寨、非遗乐器、侗族大歌、蜡染工艺,这些民族的特色,很古朴也很时尚。

贵州是一个多民族聚居的省份,有着“十里不同风,百里不同俗”的民族文化奇观。贵州民族文化的古朴,深植于人们对自然家园和生活智慧的忠实守护。侗寨的鼓楼至今延续着“不用一钉一铆”的营造技艺、侗族大歌还保持着口传心授的传承方式、蜡染制作仍在使用天然植物染料……这些原生态的实践,包含先民们应对山地环境的智慧结晶:取法自然,与自然界和谐共生。

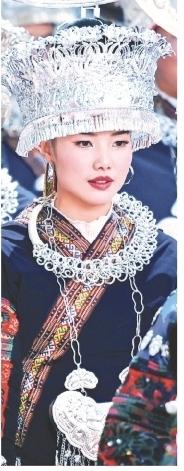

民族传统文化在不断创新中与时偕行。从受欢迎的文艺作品,到热销的蜡染、苗绣等非遗,在国潮涌动的背景下,既能看到自古以来的传承,也能看到灵光闪耀的创新。承载着苗族历史的苗绣服饰、银饰登上国际T台,复杂精致的蜡染、绣品,在时尚聚光灯下大放异彩……从遗产保护走向价值再造,演绎着“很古朴也很时尚”的现代故事。

“做工精细,独具匠心,真是一件优雅美丽的艺术品。”3月3日,在北京举行的“黔地守艺·贵州非遗织染绣展示活动”上,国家级非物质文化遗产代表性项目银饰锻制技艺(苗族银饰锻制技艺)县级代表性传承人吴春秀向来往宾客现场展示苗银制作,收获一片赞美之声。

作为一种承载千年历史与浓郁民族风情的传统技艺,贵州银饰因其独特的艺术魅力和经济价值受到外界颇多关注。深入黔山贵水,会发现与银饰有关的非遗体系完整且特色鲜明,形成了覆盖地域广、民族支系多、工艺形态丰富的传承格局。

随着时代变迁和银饰市场的不断壮大,古老技艺如何拥抱现代审美?立足本土实际,从深挖银饰背后所蕴含的深厚文化内涵和非遗价值,到助力银饰产业发展升级,贵州动作频频,致力于让银饰产业以多维度姿态走向现代化,书写传统与创新探索交融的生动注脚。

黔山秀水间流动的银光

在贵州,苗族有俗语“无银不成装”,银饰对于当地少数民族而言,不仅是单纯作为装饰品的存在,更有承载着家族传承、祭祀祈福的重要文化象征意味。

目光遍扫贵州9个市州,会发现6个市州的13个县区(贵阳市花溪区,安顺市西秀区、关岭自治县,黔南州都匀市,黔东南州黄平县、丹寨县、雷山县、锦屏县、剑河县、台江县,铜仁市松桃自治县,黔西南州贞丰县和普安县)拥有与银饰有关的省级非物质文化遗产代表性项目,涉及苗族、侗族、水族、布依族等族群,涵盖苗族的编丝工艺、侗族的叠层锻造等独特技艺,其制品从婚嫁盛装到生活器具无所不包。

在国家级非遗层面,以黔东南为核心的苗族银饰锻制技艺(雷山、黄平、剑河)通过錾刻、拉丝、编丝等30余道工序,打造出包含头冠、项圈、衣饰的完整体系,彰显着苗族群众对银饰的喜爱和图腾崇拜。此外,黔中、黔南、黔西南等地的水族、布依族银饰也各具特色,既保持着錾花秘技的古老手艺,又通过文创设计焕发新生,成为世界手工艺界了解东方美学的重要窗口。

如同苗绣、蜡染等装饰物一样,银饰也被认为是少数民族支系间相互区别的重要表征,特别是对于苗族而言,各支系的银饰都有其固定、世代相传的样式,这些样式作为本支系区别于其他支系的标志,具有极强的部落微记艺术属性。

“在我们黔东南,各地区不同支系的苗族在银饰图案、纹饰和造型上也不尽相同,这些银饰各显神韵,有的细腻精致,有的粗犷大气,构成了这片土地璀璨多彩的银饰文化。”国家级非物质文化遗产代表性项目苗族银饰锻制技艺国家级代表性传承人杨光宾认为,贵州苗族银饰呈现出大、重、多的特点,尤其是清水江流域的银衣,组合部件数量上百,层层叠叠的繁复中呈现出精致华美,体现了苗族群众的独特审美。

千年技艺凝炼的审美意趣

传统工艺中,银饰的制作要经历熔铸、压花、镂花、拉丝、绕丝、錾花、焊花等30多道流程,道道工序环环相扣,每个环节都凝聚着匠人对美学与技艺的极致追求。

杨光宾出生于黔东南州雷山县西江镇控拜村,这座位于雷公山半山腰的小村落,是远近闻名的“银匠村”。作为家族第五代传人,杨光宾与银饰打了大半辈子交道,他说,“苗族银饰图案繁多,既有生活中的花鸟虫鱼,又有想象中的龙凤瑞兽,还有象征勇武的兵器,丰富的图案反映了苗族人的审美意趣和精神信仰。”

在传承银饰技艺的过程中,杨光宾不仅注重技术传授,还会将自己所悟所得和家族传下来的历史故事与工艺理念融入教学中。在他看来,每一件银饰、每一道纹路都蕴藏着祖辈的智慧和审美,记载着他们对美好生活的向往与追求。

在多彩的民族文化中,银饰也被赋予祈福的象征意味和情感寄托的多重意义。

台江县的国家级非物质文化遗产代表性项目苗族银饰锻制技艺国家级代表性传承人吴水根深谙其中奥义,他不断探索传统手艺与现代审美的结合,既保留传统银饰的神韵,又融入时尚元素,使作品既古朴又时尚。

“图案就在我的脑子里,想到什么立刻就能做出来,这种创意是祖祖辈辈传承赋予我的。”吴水根自信地说。这些年,吴水根创作的银饰作品《风雨桥》《龙船》等时常到外地参加展出。

从深山工坊走向世界云端

近年来,随着文化创意产业的迅猛发展和乡村全面振兴战略的深入推进,依托丰富的非物质文化遗产资源,贵州积极探索银饰产业的发展,让其从传统手工艺走向现代产业链。

在黔东南州凯里市,政府聚焦银饰刺绣产业发展,提出要按照规模化、标准化、品牌化、规范化、制度化建设,帮助银匠和绣娘对接时尚,搭上电商,助推银饰刺绣走出大山。把传统和时尚结合的银饰产品,不仅在国内各大展览中斩获佳绩,更逐步走出国门,成为传播苗族文化的闪亮使者。

省级层面,贵州制定了《关于进一步繁荣发展少数民族文化事业的实施意见》,出台了《贵州省非物质文化遗产保护条例》《贵州省优秀民族文化传承发展促进条例》等地方性法规,进一步将“指尖技艺”转化为特色经济,打造非遗工坊、非遗体验空间,推动非遗项目与旅游深度融合。去年4月,贵州印发《贵州精品培育工作方案》,提出培育50个贵州精品,带动银饰等“贵系列”品牌打造。

业内专家认为,贵州银饰产业发展目前已形成从设计、生产、销售到售后服务的完整产业链。政府出台的一系列扶持政策、技术改造和品牌推广措施,为银饰产业的发展提供了保障。

与此同时,越来越多的银饰匠人也开始关注市场需求和消费者体验,如以贵州苗族银饰为灵感的冰箱贴持续热销,这类结合市场和民族特色的文创,在保留传统工艺精髓的同时,不断推陈出新,使产品更符合当代审美,从而实现传统与现代的完美结合。