贵州日报天眼新闻记者 王雨 实习生 韩小梅

岗位实习实践、乡情民情考察、服务家乡建设,2025年寒假,贵州高校的青年学子们积极参与实践服务家乡建设发展,书写奋斗故事,展现青春风采。

“您好,您的检票口是12A,前面右转。”“您的行李较多,需要我帮忙吗?”……1月17日,贵阳职业技术学院轨道交通分院“温暖回家路—青春红”志愿服务队的成员活跃在贵阳北站候车大厅。

今年大二的李翔翔是志愿服务队贵阳北站小组的组长,已连续两年参加春运志愿服务。在他的带领下,身穿橙色马甲的“小橙子”们分工协作,向旅客发放宣传资料,帮助旅客搬运行李,问询台前精准解答车次信息……

走出校园“小世界”,迈进社会“大课堂”。寒假一开始,贵阳学院学生李清就来到毕节市纳雍县融媒体中心,正式开启她的实习锻炼。

李清学的是传媒专业,她投入当地文化旅游项目的策划与推广工作中。她想利用自己所学为家乡发声,挖掘家乡美好的人文风情,让更多人了解家乡。

“当我们拍摄老手艺人的纪录片播出后,订单量猛增,老人专门打来电话道谢,那一刻真正感受到了传媒的力量,也为自己的工作自豪。”李清说。

用心去记录、用心去传播,这是李清参与社会实践的心得。同样,来自贵州工贸职业技术学院的周棋棋,也在乡镇街道参与公共服务的过程中收获了成长。

“王奶奶,这是今天的报纸,我读给你听……”在六盘水市六枝特区银壶社区,周棋棋为辖区高龄独居老人上门读报。在参与探访社区老人的活动中,周棋棋发现王奶奶的视力不好,看报纸很吃力,于是便抽空上门为老人读报。老人与周棋棋聊人生经历,她与老人分享新鲜事,相互陪伴更相互传递温暖。

以青春之名,赴家乡之约。大学生们深入田间地头、村屯农家,加深了对家乡的真挚情感。

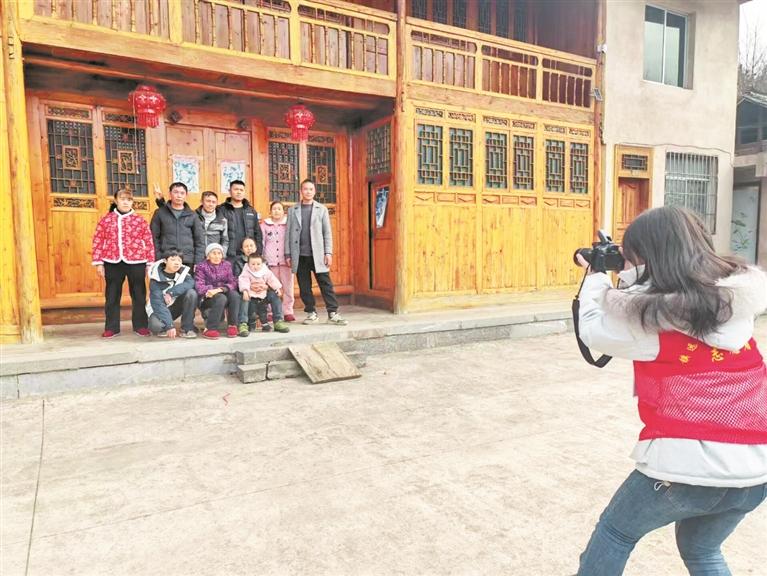

“大家看镜头,三二一,茄子!”近日,在黔东南州镇远县江古镇白果村,贵州大学学生、镇远县大学生春晖社志愿者陈珍与队友,正为当地农户拍摄全家福照片。

用镜头和光影为老人留下美好回忆,是镇远县大学生春晖社“记忆里的追光者:做乡村家庭的影像裁缝”项目的主要内容之一。

村民黄秀兰告诉记者,村里的年轻人大多在外求学或务工,只有春节期间才能回家团聚,每年春节大家都盼望着志愿者早点来,拍上一张全家福留作纪念。

自2021年以来,该项目已覆盖镇远县的12个乡镇,服务家庭1500余户。在实施过程中,志愿者们发现农村孩子有着课外辅导的需求,于是又衍生了寒假助学计划和暑期乡村支教活动,共组建14支支教队,招募240余名老师,为孩子们提供丰富多彩的公益课程。“反哺故土乡亲,哪里需要哪里就有我们。”陈珍说。

参与社会实践活动,为大学生们提供了一个深入基层、了解社会、锻炼能力的平台。

“梵净山旅游产业发展进程中,需要关注一些问题,传统文化如何挖掘和传承?周边村寨如何整合开发旅游资源……”贵州理工学院机械工程学院学生侯誉的《梵净山旅游资源带动周边乡村振兴调查报告》,从产业发展、村民收入、基础设施改善等方面剖析了梵净山旅游资源对乡村振兴的带动作用,这也是他在寒假期间开展社会实践调研取得的成果。

今年寒假,贵州理工学院组织学生深入企业、社区、农村等基层一线开展“返家乡”社会实践调研。

“我是江口人,所以把梵净山旅游作为调研对象,希望通过调研加深对家乡的了解,以后能更好地为家乡服务。”侯誉先后在铜仁市江口县寨沙、云舍等村寨,通过访谈、实地考察、文献研究等采集一手数据,并完成了社会实践与观察报告,“后续我将继续开展调研,并把发现的问题反馈给相关部门。”