名家档案

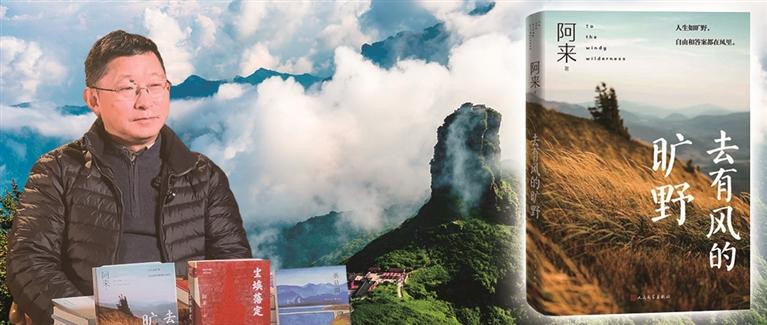

阿来:中国作协副主席、四川省作协主席,茅盾文学奖、鲁迅文学奖获得者。主要作品有诗集《梭磨河》,小说集《旧年的血迹》《月光下的银匠》,长篇小说《尘埃落定》《空山》,长篇地理散文《大地的阶梯》,散文集《就这样日益在丰盈》等。

“贵州就像一篇散文,它兼具纪实性与可读性。”2024年12月9日,全国文学名家红色遵义行创作实践在遵义启动,中国作协副主席、四川省作协主席阿来接受记者采访时表示,《徐霞客游记》以纪实散文的方式记录下贵州的景象,后人也可通过其文字将当时的景象“还原”于脑海中。

在阿来看来,贵州的文化多样性与生物多样性铸就了贵州的文学生态。“喀斯特地貌造就了贵州各式各样的奇山秀水,为很多生物生长创造不同的条件。其次,多民族的文化在这儿共存,贵州因为这些多样性而丰富而美丽。”阿来说,多样性成为贵州这片土地上作家们创作的灵感源泉,那些历史、景色都是作家们笔下非常丰富的素材。

梵净山是武陵山脉主峰,是我国西南地区地质演化的重要窗口,是长江中上游地区重要的生态安全屏障。常年行走于各地的阿来对气候、植物、风景等格外青睐,在他看来梵净山就是一座非常独特的山。“我想在梵净山看到更多与众不同的植物,透过这座山我们也能够看到贵州甚至是西南地区的一些独特的动植物。”阿来说。

阿来用红色一词来形容贵州,不仅是因为贵州是红军长征时活动时间最长、活动范围最广的省,同时他还认为白酒也是红色的。“白酒的原材料就是红高粱,这也是另一种意义上的红色。美酒的产生与当地的气候息息相关,赤水河流域的好几种美酒原料都是当地产的高粱,这种特定的生态条件难以被其他地方复制。”

阿来认为,“比较”是作家的最好灵感来源之一。“比如我们在赤水看到丹霞地貌时,就能明显地感觉到‘贵州曾是一片海’此言不虚。这些地质景观告诉我们地球的历史与生命演进,这个区域的地理因素会铸就一些非常有特色的自然景观,这也是大自然给作家最直观的灵感。”阿来说,所以作家在写作时,不能就什么题材写什么题材,好的内容一定是通过比较得来的,要写贵州的山川,那一定要看过多地的山川后才会写出更加具体的文字。

阿来从地质构造、自然演变来解读贵州这片土地的历史与文化发展,同时他也认为,这些因素同样铸就了贵州人吃苦耐劳、坚韧不拔的精神品格。“过去的古诗词常常抱怨贵州苦,这是因为当时要靠天吃饭,所以人们说‘地无三尺平’,希望平地更多一些、山能够少一些。但是这些情况在今天都发生了转变,山川蕴含着富矿,它们成为了宝贝,甚至是审美资源。”

在阿来看来,贵州刺梨,是贵州形象的生动呈现。“刺梨不挑土地,什么样的自然条件下都能蓬勃生长,具有一种强大的力量。”阿来认为,刺梨就像古往今来的在这片土地上不断奋斗的贵州人。

被誉为“作家中的植物学家”的阿来,在其今年发行的游记散文《去有风的旷野》中,他记录下在遵义市绥阳县十二背后景区发现的溶洞生长秘密。书中,阿来反复提到徐霞客与洪堡等多位行走于广袤大地的旅行家、作家,他希望成为洪堡一样用科学的方法描述事件的作家,这也与他的一贯作风相符:用科学的眼光打量世界、解释世界。

相比行走,阿来认为,更重要的是感受和思考,他反对功利性的写作,强调写作中的体验性与自主性。“行走在大地上,不是看图识字,也不是跟着一成不变的导游词去看表面上的东西。比如溶洞的形成其实蕴含着很多科学原理,如果仅跟随导游词去看溶洞,那将失去很多有内涵、有价值的东西。所以在采风或是调研过程中,我通常习惯于自己先作准备,然后到某个地方后去体会与领悟,这种体验对作家来说是很重要的。”

1934年12月,中央红军长征进入贵州,开启一段具有伟大转折意义的行程,1935年1月召开了挽救党、挽救红军、挽救中国革命的遵义会议。阿来用“信念”来概括他理解的遵义会议的时代价值:“我们应当铭记内心的信仰,它是我们前行的动力。”阿来说。

阿来表示,一代人有一代人的长征路,身为作家,需要通过文字来说明时代、反映时代现实,从个人得失的情绪中跳脱出来,用更加宏观与科学的眼光来看待时代,书写符合文学规律的时代故事。