冉军 李正兵 刘珊宇 粟超

水利基础设施建设,事关战略全局、人民福祉。喀斯特地貌遍布的贵州,是全国唯一没有平原支撑的省份,也是“人高水低”“丰水难留”的典型省份之一。

如何有效利用水资源,让“丰水贵州”能够真正地“解渴”和惠民?贵州省水利厅贯彻落实“十六字”治水思路,锚定保障水安全、保护水生态、发展水经济、改善民生目标全面发力,水丰难留、水资源时空分布不均等短板不断被填补,水利建设综合效益不断显现。

2024年,贵州省水利厅持续把增进人民福祉作为水利发展建设的出发点和落脚点,以实施水网建设三年攻坚行动和增发国债项目建设为抓手,全面深化水利重点领域改革,水利建设加速推进,为我省经济社会高质量发展提供了坚实的水利保障。

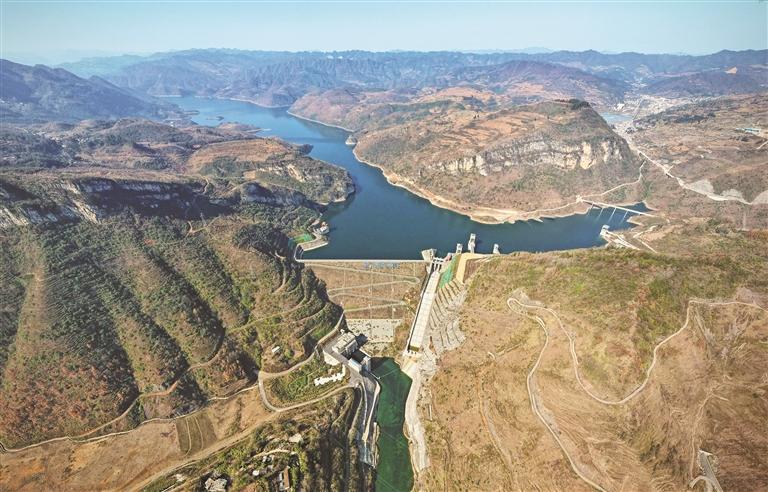

构建现代水网 高质量发展动能更加澎湃

1月13日,在位于黔东南州麻江县的国家重大水利工程宣威水库项目建设现场,各施工点位都在紧张有序地忙碌着,该项目的枢纽工程正式进场施工,预计工期36个月。

宣威水库工程估算总投资52.87亿元,属Ⅱ等大(2)型水库,惠及83.2万人及6.49万亩连片灌区。作为黔东南州第一座大型水库,也是贵州省历史性实现同一年度开工两座大型水库之一,各项建设进度稳步推进。

自2024年6月正式开工建设,至2024年12月31日,宣威水库527.55米长的导流隧洞底板混凝土浇筑已完成504米,完成率达到95.53%。

2024年开工的另外一座大型水库是铜仁花滩子水库,总库容1.13亿立方米,建成后将有效解决铜仁市思南县中心城区和周边农村33.73万人,以及思南县省级工业园区、塘头坝子等5.01万亩连片灌区的生产生活用水问题。

自项目开工建设以来,各参建单位投入数百名工作人员和上百台大型设备,克服地质条件复杂、施工难度大等困难,在保证工程安全和质量的前提下,全力以赴抢工期、拼进度。

2024年,是实施《贵州省水网建设三年攻坚行动方案(2023—2025年)》的关键一年。一年来,在贵州的山间河畔、广袤原野,一个个水利项目建设施工热火朝天。

从花滩子水库、宣威水库的开工建设,到岁末年初的贵州水利一号工程——夹岩水利枢纽工程王家坝隧洞全线完工并正式向毕节市七星关城区供水,全省水利项目建设按下“加速键”,“进度条”不断刷新。

重大水利工程的建设是保障水安全、护安澜的重要支撑。贵州在加快推进骨干水源工程建设的同时,把联网、补网作为建设重点,不断连接畅通库与库间、厂与厂间的干渠及水网。

数据显示,2024年贵州完成水利投资331.8亿元,是“十四五”以来水利投入最大的一年,完成建设100座骨干水源工程,新开工128个水网连通及农村规模化供水工程,新建和改造管网1.21万公里。

水利工程设施建好后,如何能长久发挥效益?管理是关键。

贵州采取新建、改造、配套、升级、联网等方式,建立起“从源头到龙头”的农村饮水安全工程建设和运行管护体系。

2024年11月底,黔南州龙里县21座水库全部交由龙里县供排水总公司进行管理。至此,该县实现一家公司从“源头”管至“龙头”。

黔西南州兴仁市将农村供水工程移交兴仁市雨露水利水电发展有限责任公司管理,基本完成千人以上农村集中供水工程全部移交,实行公司化管理的农村供水人口占比达93%。

一年来,贵州省水利厅指导各地按照“政府监管、企业化运营、专业化管理、社会化服务”的总体思路,建立或引进专业化供水企业,推进农村供水县域统管。截至2024年底,全省已有43个县(市、区)实现由一家或多家公司统一管理农村供水。

灌渠纵横交错、大坝平沟填谷、大中小型引调水工程贯通城乡,汩汩清泉在一项项水利基础设施的运转下,为贵州高质量发展注入了强劲的“水动力”。

善用系统思维 生态安全屏障更加牢固

湄江河,长江流域乌江水系的一条支流,亦是遵义市湄潭县的母亲河。

过去由于污水直排、网鱼电鱼等现象频发,和“九龙治水”成效不佳,导致湄江河水质一度变差。

2012年,湄潭县首创性构建河道综合执法临时机构,成立湄潭县河道生态管理综合执法队,“九龙治水”的局面成为过去,破坏水生态的行为大幅减少,湄江河逐渐变清。全流域饮用水水源水质监测达标率100%,断面水质等级从过去的Ⅳ类稳定至地表水Ⅱ类及以上,绝迹20余年的食鱼鸟“蓝翡翠”重回湄江河,水环境持续向好。

治水要良治,良治的内涵之一是要善用系统思维统筹水的全过程治理。

贵州坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,注重河流的整体性和流域的系统性,统筹推进水资源、水生态、水环境治理,逐步探索出一条协同推进高质量发展和高水平保护、促进人与自然和谐共生的生态文明实践路径。

2024年,贵州深入推进河湖长制。精心组织开展“全国生态日”“保护母亲河 河长大巡河”活动。全省22755名河湖长,切实履职尽责。持续深化“河湖长+检察长”“河湖长+警长”等机制。积极落实与周边5省(市、区)签订的跨省河湖联动机制协议,统筹上下游、左右岸、干支流协调发展。全省河湖管护基础更加牢固,河湖面貌得到明显改善,幸福河湖成效更加凸显,主要河流出境断面水质优良率持续保持100%,119个国控断面水质优良率达99.2%,河湖管理保护流域统筹、区域协同、部门联动、社会参与的良好格局持续巩固。

同时,为进一步加强河湖生态流量监管,2024年贵州省水利厅组织开展137个重点河湖控制断面生态流量评估,配合流域委制定12条跨省河流水资源调度方案和计划,完成清水江等14条省内跨市州河流和黔中等4个水利枢纽调度计划编制,有序开展省内八大流域生态补偿工作,全年重点河湖生态流量保障情况稳定在98%以上。

不只是水里,岸上的变化同样喜人。

“以前这里石漠化严重,不仅无法种植农作物,一下雨泥土就被冲到山下,泥沙入河加剧了湾滩河淤堵和污染。通过水土流失小流域治理,治理度达到90.51%,林草覆盖率提高3.14%。项目发挥效益后年经济效益达606万元,纯利润有100余万元。”在黔南州龙里县湾滩河生态清洁小流域,龙里县水务局水土保持站负责人陈应旋指向遍布果林的山坡说。

贵州是国内水土流失较为严重的省份之一,20世纪80年代水土保持率仅为56%,水土流失综合治理刻不容缓、任重道远。

数据显示,“十四五”以来,贵州新增治理水土流失面积1.3万平方公里,水土流失实现面积和强度“双下降”。2024年,在全国率先完成水土流失图斑落地,以及完成西南地区首笔水土保持碳票交易。

放眼黔贵大地,一幅山青、水净、民安的和谐画卷正徐徐展开。

推动“数智”转变 水旱灾害防御体系更加可靠

贵州是典型的喀斯特地貌区,强降雨容易引发山洪,威胁群众的生命财产安全。

如何应对强降雨,有力有效保障人民群众生命财产安全?智慧水利建设是贵州打赢防汛救灾硬仗的一大砝码。

为科学有效地做好防汛工作,近年来,省水利厅致力于构建智慧水利体系,利用大数据、云计算、人工智能和数字孪生技术,建立了覆盖全省的水旱灾害防御调度指挥系统,为防汛救灾装上“千里眼”,全省的雨情水情汛情都能够实时了解并动态更新。

“水旱灾害防御调度指挥系统具有综合监控、预报预警、预案预演、会商调度等八大功能板块,实现了‘三个一’目标,目前已在省、市、县三级水利水务部门和全省水文部门部署运行。”贵州省水利厅相关负责人说。

“㵲阳河流域水旱灾害防御Ⅱ级应急响应全部解除。”2024年7月2日18时,贵州㵲阳河流域因连续强降雨导致的特大洪水终于退去。

洪水期间,贵州省水文水资源局利用水旱灾害防御调度指挥系统提前5小时以上发布㵲阳河流域洪水预测预报,累计报送1500万条雨情水情信息,发送50万条预警短信,发布44期洪水预测预报,正是得益于一系列精准的水文预测预报,为群众转移避险提供了及时的水情信息,赢得安全转移的宝贵时间,最终实现人员零伤亡。

2024年,我省降雨量与历年同期相当,江河径流量偏少近一成,18条河流发生19次超保证水位洪水,39条河流发生45次超警戒水位洪水。

面对来势汹汹的强降水,全省水利系统依托贵州省水旱灾害防御调度指挥系统,紧盯每一次强降雨过程发展态势,滚动分析研判,对暴雨落区、山洪灾害危险区适时逐一分析研判,逐一“叫应”提醒,成功抵御了14次强降雨过程,有力应对㵲阳河流域特大洪水,各类水库无一溃坝,无人员伤亡。

未来,面对复杂多变的水旱灾害挑战,贵州省水利厅将持续保持高度警觉,加快推进智慧水利建设,以更加坚定的信心、更加有力的措施、更加扎实的工作作风,全力做好水旱灾害防御工作,确保人民群众生命财产安全和经济社会稳定发展。