贵州日报天眼新闻记者 赵珊珊

2024年12月,为纪念遵义会议召开90周年,由贵州省委宣传部统筹,以“伟大转折 时代新篇”为主题的全国文艺名家红色遵义行系列创作实践活动启动。阿来、刘庆邦、李浩等来自全国的文学名家分为5条线路,先后走进遵义会议会址、黎庶昌故居、锄经堂、虾子辣椒城交易中心、湄潭、赤水、桐梓等地,在红色之地领悟革命精神,饱蘸笔墨书写红色故事,畅谈自己与贵州的不解之缘。

作为全国文艺名家红色遵义行活动重要组成部分,参与此次采风的每位作家都怀揣着重要选题,通过探访红色遗迹、历史遗存和特色产业基地,围绕贵州红色文化和新时代发展成就开展主题创作。

名家简介

阿来:中国作协副主席、四川省作协主席

老藤:中国作协主席团委员,辽宁省作协原党组书记、主席

刘庆邦:中国作协全委会委员、北京作协副主席

龙一:中国作协第九届全委会委员、天津市作协副主席

李浩:河北师范大学文学院教授、河北省作协副主席

温亚军:中国武警杂志社编辑、作家

贵州是红色的,也是多彩的

阿来:遵义是白色的,更是红色的。红军长征在贵州的路线,我走过多回了,像土城战斗、四渡赤水这些历史事件,我都烂熟于心。娄山关这个地方我也去了好多次,每一次都能感受到它背后深厚的历史意义。

赤水丹霞地貌展现出的独特红色景观也是该地区的一大特色。其实,只要看到这种地貌,我们就能联想到上亿年前是位于海底的,这是丹霞地貌的一个显著特征。丹霞这种含有较多铁质的土地从海底升起,成为陆地的一部分,它们的存在本身就是地质历史、地球演变过程以及生命演进的见证。

甚至我觉得,白酒的颜色虽然以白色为主,但它的本质也是红色的,因为大多数白酒都是用红高粱作为主原料酿造出来的。赤水河流域特殊的气候条件,孕育出了这片土地上独特的高粱品种,进而形成了独具特色的酒文化。

李浩:贵州是红色的,也是多彩的。遵义作为中国历史上的转折之城,每次造访这里,我的内心都会产生共鸣与触动。2024年已经来遵义会议会址两次了。尽管这个会址仅展示一个特定的历史片段,它难以完全复原当年的艰苦环境。贵州近年来打造的长征文化数字艺术馆(红飘带)与《伟大转折》演出剧目,让人们可以沉浸式地参观体验。这些表演将参观会址后的感受串联起来,使我能够更加深刻地沉浸在那个时代的情景中,仿佛自己也成了一名参与者,让那段历史以更加强烈的方式冲击着我的心。

说到贵州的红色,不得不提到它的红茶。作为一个喜欢喝红茶的人,我常备的茶叶中就有遵义红。如果要将茶叶与创作体材相比较,我觉得红茶就像是小说一样,故事的发展与茶叶的制作都是通过发酵产生的,给人们带来深刻的回味和启示。红茶在口中留下的复杂味道,就如同阅读一部好小说时所经历的情感波动,两者都能给人留下持久的印象。

“黄小西,吃晚饭”这几个代表性旅游景点侧面印证贵州是一个文旅资源多彩、丰富的地区。我去过贵州的不少地方后,发现它们真的比我预期的好得多。贵州不仅拥有优质的自然资源,而且随着越来越多的文人、作家、记者不断地书写和推广,这里的文化也在文旅发展中扮演着越来越重要的角色。

温亚军:遵义当然是红色的,一方面是当地的红色文化资源丰富,另一方面则是红茶让人难忘。2019年我在湄潭待了半个月,走的时候特别怀念湄潭的茶,特别香也特别好入口。临走时我还买了好多遵义红,一直舍不得喝,现在家里还有些存货。

2001年,我因为工作调动到了北京。有一回单位组织去娄山关参观,那时候我正在写一本关于新疆历史人物的小说,小说基本已经定稿,但是标题还有待商榷。当我站在娄山关山顶的观景台上,看到眼前的景象,心里受到了很大的触动。“西风烈”这三个字突然就出现在我的脑海里,觉得这名字跟小说里的人物左宗棠特别匹配,不仅表达了他的性格,还带有一种独特的意境感。于是,这个名字被确定为小说的标题。

巨大变迁中的贵州,是中国发展的缩影

阿来:我没统计过来贵州的次数,大约是20次。第一次踏足这片土地还是在20世纪80年代,因为工作的原因,我参加了中国作协在花溪举办的写作培训班。那时候的花溪给我留下了深刻的印象,尽管当时的设施和环境与现在相比显得简陋,但那份宁静和自然之美至今仍让我难以忘怀。

最近一次再去花溪是前年的事了,变化之大简直超乎我的想象,几乎到了认不出的地步。如今的花溪,各大酒店都进行了升级换代,无论是硬件设施还是服务质量都有了显著提升。居民生活环境的改善也非常明显,社区整洁有序,绿化美观,整体氛围既现代又不失原有的宁静。每次来到这里,都能感受到它在不断前进的脚步,同时也为这里的美丽和活力所折服。

刘庆邦:1990年的春天,我作为《中国煤炭报》副刊部主任组织全国煤矿笔会时,第一次踏上了贵州这片土地。那是一个春暖花开的季节,来自全国各地的几十位作家齐聚贵阳,共同探讨文学与创作。那次笔会之后,我们一行人游览了黄果树瀑布、龙宫以及瞻仰遵义会议会址等。那是我首次瞻仰遵义会议会址,至今仍记得当时的震撼与感动。一晃眼,30多年过去了,现在我已经步入古稀之年。

这些年里,我又多次来到贵州,次数多到连自己都记不清了。单单是最近3年,我就来了3次。2022年,我在贵州的一个村庄住了10多天,进行采风调研和深入体验生活。那段经历对我而言非常宝贵,最终促成了《花灯调》这本书的诞生,并在2024年成功出版。可以说,近几年是我来贵州次数最多、停留时间最长、收获最丰盈的一段时间。

在《花灯调》中,我以贵州高远村为原型,描绘了这个大山里的村庄从山高水远到如今面貌一新的巨大变迁。贵州的发展故事,正是中国发展的一个缩影,它让我见证了时代进步的步伐,也激励着我用文字记录下这些珍贵的历史瞬间。

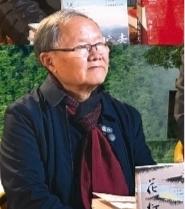

李浩:从鲁迅文学院毕业后,2008年我应邀前往贵州开展讲座。讲座结束后,我第一次去了安顺,看了屯堡村寨,屯堡的独特文化与生活方式完全超出了我以往的经历和认知。基于那次体验,我后来撰写了一篇文章,名为《被移植的树》,探讨了屯堡人作为汉族移民如何被“移植”到这片土地上,以及我们这些现代汉族人回望他们时所感受到的那种既熟悉又陌生的文化差异感。这种感觉就像是在观察两个不同文化的交汇点,令人深思。

至于遵义,我也多次造访这里。近年来,遵义的发展有目共睹,它几乎已经成为一个中等规模的城市,拥有不错的经济体量。每次走在公园边、河边,或是看到广场上的舞蹈活动,我都能感受到当地人之间温暖的交流和互动,他们展现出的幸福感和满足感是显而易见的。我希望这种积极向上的氛围能够持续下去,并且感染到每一个来到这里的人,让遵义不仅成为一个经济发展的地方,更是一个充满活力和人文关怀的家园。

龙一:2024年我已经来了贵州4次,单单是遵义就访问了3次。对我个人而言,来贵州旅游已经逐渐形成了“专题化”的体验。尽管如此,我在贵州的探索路线仍然没有固定下来,每次来访都能解锁新的旅行主题,比如美酒路线、酸汤路线、吃虫路线、折耳根路线等等。这种不确定性正是贵州旅游的魅力所在——每一次旅行都像是打开一扇通往新奇体验的大门。

旅游的乐趣在于不断尝试新鲜事物,而贵州恰好满足了这一点。这里的每一个角落似乎都有未被发掘的故事等待着我去发现。贵州丰富的自然景观和多元的文化背景为游客提供了无尽的选择。

老藤:这是我第一次来到遵义,这里给我的印象与之前想象中的完全不同。前往遵义会议会址的路上,现代化的建筑林立,城市的生机与活力扑面而来。这里的氛围带给我一种独特的“润”的感觉。这种“润”不仅仅体现在湿润的气候上,更体现在这座城市浓厚的文学氛围,仿佛有一种无形的力量在滋润着每一个角落,非常适合文学创作的萌芽和成长。

无论时代如何变迁,革命精神永放光芒

温亚军:作为一名作家,要创新,但是不能猎奇,文学创作的底线在于尊重和深刻理解所描述的文化和社会背景。如果仅仅是将听到的故事直接转化为小说中的情节,这样的作品是没有灵魂的。比如,在贵州这样一个多民族聚居的地方,确实有很多丰富多彩的少数民族文化。如果我们只是简单地将这些文化的表象,如婚丧嫁娶等民俗强加到小说人物身上,虽然可能吸引一时的眼球,但这并不是真正的文学创作,更谈不上是对文化的深刻理解和传承。

遵义会议是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点,其精神和意义已经被广泛认知。四渡赤水在战争史上占有重要地位,而赤水的多元文化也具有深远意义。无论时代如何变迁,革命精神永放光芒。但在新时代背景下,我们不能再停留在简单地弘扬和传播精神这一层面。我们需要跳出既有框架,寻找那些不为人知的历史细节,或是从新的角度去审视这段历史对现代生活的启示。这不仅仅是对过去的回顾,更是为了探索历史与当代社会之间的联系,以及它对我们当下生活的影响。

创作和生活是一样的,要一边适应、一边接受、一边改变。如今是互联网碎片化传播时代,重大的历史事件断然不能改写,但是可以围绕历史事件外围找寻一些与当下年轻人契合的有趣小事,并从这些小事展开,会更好地传播好遵义会议精神。

刘庆邦:我一直非常尊敬何士光老师,他就是贵州作家,他的《乡场上》写得非常好,相当震撼。他的《乡场上》可以说开创了新时代文学的一个面,也是一种反思,《种包谷的老人》写得很唯美、艺术化,何士光老师是短篇小说作家里面非常优秀的代表,近年来贵州涌现的肖勤、肖江虹、冉正万等作家,都是非常好的作家。

遵义会议召开90周年确实非常值得书写。红军在遵义休整期间,当地人民的支持与贡献不可磨灭。我曾在竹园村听到一个感人的故事:有红军部队路过竹园村时,在那里借宿了一晚,并向一户杨姓家庭借了三担包谷,还留下了借条。后来国民党得知此事,指责这户人家通共,虽然没有抓到人,但他们的房屋被烧毁了。这就是遵义人民贡献的体现,类似这样的故事还有很多,这也是一个写作的角度,目前的相关素材还不够,再收集更多素材后,会想写一篇这样的故事。

龙一:我之前写过一本《长征食谱》,它跟我其他的小说有一个共同的基本原则:与众不同。我们在同类题材中,不能重复写作前人已经写过的内容,一定要与前人的内容有着鲜明的不同,这是文学创作的基本要求。

如今我国实现了全面脱贫,能取得今天的成就与当年我们创业时期的每一步努力都紧密相关的。红军长征在此召开的遵义会议,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。遵义会议精神的重要性再怎么强调都不为过,它挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命。然而,目前大多数关于这段历史的作品仍然集中在宏大叙事上,较少从微观角度去描绘最基层、最普通的红军战士的生活和经历。这种视角的缺失让我们对这段历史的理解还不够全面。

因此,未来的创作可以从微观视角入手,深入挖掘普通红军战士的故事,展现他们在遵义休整期间的真实生活状态。作为外来作家,可以从红军的角度来看待他们在遵义的历史,提供了一个外部观察者的视角;而本地作家则可以调转视角,讲述当地居民目睹红军到来又离去的经历,以及红军给当地带来的系列影响。这样的双重视角不仅可以丰富我们对这段历史的认识,也能让故事更加立体、真实。

李浩:我觉得贵州文学有非常好的一个发展势头。而且有欧阳黔森、肖江虹、冉正万等领军人物。我相信贵州文学在近几年,年轻人物如果再跟上的话,可能会有一个很好的势头。而且,贵州近年来对文学创作的扶持力度很大,这种扶持实际上对于青年作家的成长有鼓励作用与带动作用。那么贵州有领军人物、有扶持政策,应当是有一个良好的发展。我也是作家,我也愿意和更多的贵州作家朋友们交流。在创作上,一定要将视野打开,此外还要思考共有题材,如何寻找个人的独特创作视角。这一点对于贵州作家来说是一个考验,但是我相信他们能够做好,能够写出有一种个人的、文艺的、独特的文本。

老藤:民族文化都应该有地域特色。一个地区、一个省、一个市,包括一个县的文化从本质来讲,它绝对都不会一样的。民俗人文的文化价值,绝对值得去书写。比如仡佬族有着悠久的历史,在贵州有着较多的仡佬族人口,是中华民族大家庭中很重要的组成部分,把它做一个很好的文学体现,这就是贵州所独有的。同样,贵州有着独特的地理,在过去这种地理条件可能被视作是劣势。但是在今天的互联网时代,这也是优势,因为这也意味着这种文化仍然保持着它的原生态、纯粹性。

文学很重要的一个功能就是替读者去发现读者没有发现的东西,去发现贵州这些独特的、有价值的文化,这个作品的受众也就出现了。所以我认为贵州把这个文化资源整合也好,重组也好,串联也好,关键是在表达形式上有所创新。我认为,在现在短视频比较流行的时代,传播上没有什么障碍了。一个名不见经传的农村大嫂就可能成为一个带货的网红,这给每个人提供了一个机会,这也就极容易把贵州的文化风物传播出去,让贵州成为人们向往的一个地方。