文/贵州日报天眼新闻记者 姜雨熙 赵珊珊 刘青

重温红色经典,共忆峥嵘岁月。“音乐真的有一种神奇的力量,能让人跨越时间和空间的限制,回忆起那段难忘岁月!”1月4日晚,在听完“新时代 新长征——《长征组歌》红色经典交响音乐会”后,71岁的杜小月心情久久难以平复。

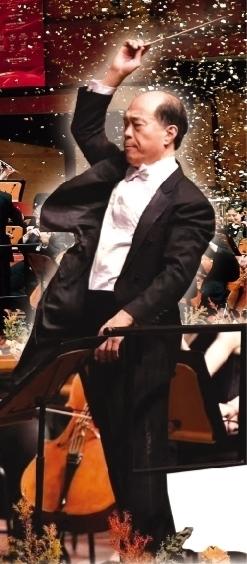

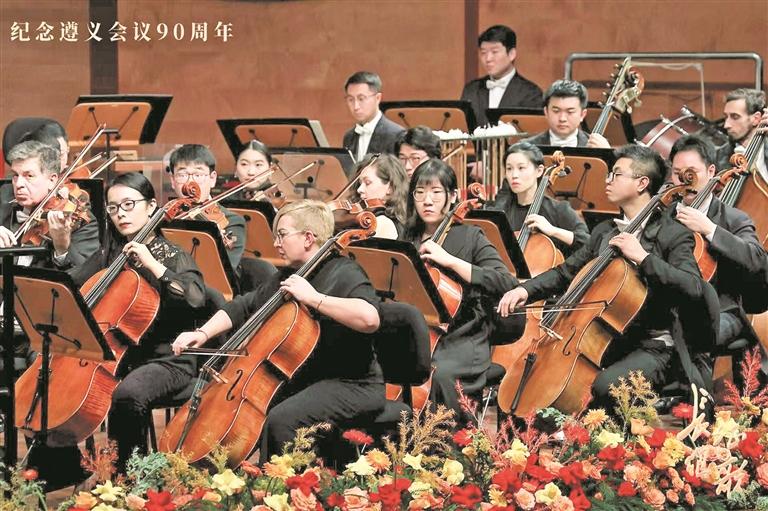

2025年1月是遵义会议召开90周年,作为纪念遵义会议90周年的特别策划,音乐会在著名作曲家吕其明创作的《红旗颂》中拉开序幕,由上海音乐学院院长、著名歌唱家廖昌永携上海音乐学院歌唱家、演奏家出演,中国音乐家协会副主席、著名指挥家、贵阳交响乐团音乐总监张国勇执棒,贵阳交响乐团、贵州省文联山韵合唱团联袂演出,音乐会汇聚了老、中、青三代艺术家和文艺工作者,音乐家分别来自上海、贵州等地,交响乐演奏家来自意大利、法国、西班牙等国家,他们用多元、丰富的艺术形式尽情展现交响声乐套曲《长征组歌》的魅力。

“红旗飘,军号响。子弟兵,别故乡……”《告别》用深情的旋律和有力的歌声,勾画出红军战士心怀壮志、踏上长征征途的动人画面。《突破封锁线》小军鼓的快速连奏好似红军统一而整齐的步伐,昂首阔步,勇往直前。“苗岭秀,旭日升。百鸟啼,报新春。”《遵义会议放光辉》女声二重唱,道出了女性的柔情之感,洋溢着欣欣向荣的景象,象征着遵义会议取得的成果与胜利。《过雪山草地》半音快速的弦乐拉奏,让人顿感寒风刺骨,红军战士正艰难地翻越雪山,跨过草地……

“红军都是钢铁汉,千锤百炼不怕难。”

廖昌永深情地演唱着,听到动情处贵州大学音乐学院的向兰也一同唱起来。“那些激昂的音符仿佛带着历史的厚重感扑面而来。混声合唱与歌唱家们的深情演绎,配合着交响乐团震撼的舞台效果,使我沉浸其中。这场音乐会不仅是一场听觉盛宴,更是一次生动的爱国主义教育。”向兰说。

《四渡赤水出奇兵》《到吴起镇》《祝捷》《报喜》《大会师》这些歌曲不仅描绘了红军长征胜利会师的喜悦和自豪,更传达了新时代下人们对长征精神的传承和发扬。观众周诗雨备受激励:“作为新时代的大学生,我们应该继承和发扬长征精神,它不仅是追求理想和坚持信仰的象征,更是团结协作、共同奋斗的光辉典范,要将其融入我们的学习和生活中。”

《长征组歌》与普通交响乐不同,带着歌词的交响乐合唱呈现,更多是在用音乐来讲述红色传承。“我很佩服吕其明、傅庚辰那样的党员,信仰只要是发自内心的就无悔,年轻时执着追求加入中国共产党。‘95后’‘00后’是在‘蜜里泡大’的孩子,对于革命情感没有那么深切体会,在排练中,大家一边是在练习,一边是在学习革命精神,激扬信念信仰。”张国勇动情地说。

一路走、一路歌、一路学。《长征组歌》自首演以来已历经60载,以其真实的情感和深刻的内涵,持续触动着一代又一代国人的心弦。

演出结束的第二天,1月5日,廖昌永和上海音乐学院的艺术家们来到遵义。“很受震撼,那么险峻的关隘,红军战士们不像现在打仗有高科技,那时候完全就是靠着对国家繁荣昌盛的信仰,才能实现这样的壮举。”在娄山关战役遗址廖昌永感慨,“要把长征故事掰开来揉碎了讲给学生听,发扬长征精神,将艰苦卓绝,对胜利充满信心的必胜信念,始终植入当下。”他说,要唱好《长征组歌》,必须懂得作品背后的故事、内涵和底蕴。每一个唱段的时代背景究竟是怎样的?只有当年轻人听懂并理解了,演绎作品才会灵动,有情感、有温度,才能使人产生共鸣。

“这组听不腻的经典,闪闪发光。”上海音乐学院声乐歌剧系青年教师陈家坡说,从2020年至2025年,他参演了《长征组歌》在上海、常熟、延安等地的演出,此次来到贵州遵义更是上了一堂“行走的思政课”。

如今,不少老一辈艺术家将“接力棒”传到青年艺术家手中,让60岁的《长征组歌》焕发新时代光芒,传播到更广阔的天地,深入当代人的内心。

革命音乐史诗历久弥新

长征之路光芒闪耀,遵义会议精神熠熠生辉。为纪念遵义会议90周年,1月4日晚,由贵州省委宣传部主办,上海音乐学院等单位共同承办的“新时代 新长征——《长征组歌》红色经典交响音乐会”在贵阳大剧院举行。充满感染力的音乐演绎了中国革命史中具有传奇色彩的二万五千里长征,现场座无虚席,掌声屡屡响起,音乐会结束观众仍不舍离去。

这场由上海音乐学院、贵阳交响乐团以及贵州省文联山韵合唱团的艺术家联袂献艺的音乐会,是中国音乐史上的一部重量级红色经典,《长征组歌》自首演以来已历经60载,以其真实的情感和深刻的内涵长演不衰。在该场音乐会指挥张国勇看来,创作真实、情感真挚使得《长征组歌》能够跨越时空,打动新一代的年轻人。

《长征组歌》巧妙地融合了各地的民歌、山歌及传统乐器,形成了独特的地域文化符号。作曲家们根据红军行军路线选取了不同地区的民间音乐元素,以此展现长征的足迹。创作者们曾经说过“走到哪儿说哪儿的话,一听就知道这是到贵州了……音乐也得走到哪儿还原当地的感受。”这种创作手法不仅丰富了合唱的表现形式,也拉近了作品与听众之间的距离,增强了亲切感。

上海音乐学院副教授邢立元在演奏中使用的二胡是《长征组歌》中不可或缺的传统乐器之一。在她看来,60年前,《长征组歌》的创作就已将民族乐器和管弦乐团、合唱融合在一起,其和谐而富有激情的表现形式彰显了创新精神,并经受住了时间的考验。“每一次排练和演奏《长征组歌》都是对长征精神的致敬,也是对传统的致敬,对中国多元的民族音乐风格的致敬。”邢立元说。

民族风格浓厚、曲调和谐顺畅是上海音乐学院民乐系副教授汤晓风对该部作品最大的印象。汤晓风在演出中使用琵琶贯穿全曲十章,通过独奏和唱腔拖腔等形式为整场演出增色,成为点睛之笔。

《长征组歌》还特别注重不同风格唱腔的应用,以此强化作品的地域特征。“苗岭秀,旭日升。百鸟啼,报新春。”戴着苗银站在舞台上的王山与刘辰旭以一段宛转悠扬的女声二重唱,拉开了《长征组歌》第三曲《遵义会议放光辉》的序幕。

据声乐歌剧系博士研究生王山介绍,《遵义会议放光辉》一曲借鉴了原生态苗歌唱法的艺术形式,使二重唱有了山歌的特点,让人听起来更亲切。“作品融入了江西采茶戏、贵州苗歌、陕北民歌、湖南民歌等音乐元素,民族风格浓厚,希望用我们这一代年轻人的演绎,向那一代人致敬。”王山说。

2025年1月是遵义会议召开90周年。遵义会议是长征途中召开的重要会议,是中国共产党历史上生死攸关的转折点。对于国际音乐家而言,在这特殊的时间点参与《长征组歌》的演出不仅是艺术上的新尝试,也是文化交流的重要契机。意大利低音提琴演奏员Tobia Francesco Giuseppe(弗兰切斯卡)和捷克共和国中提琴首席Pelka Jiri(吉之比加)是贵阳交响乐团的成员,在演出前接受采访时,均表达了他们对参演本场演出的振奋之情。尽管不能准确理解每一句歌词背后的含义,但他们感受到了作品背后深厚的伟大历史及其重大意义,这是一次难得的机会,让他们得以体验中国人的爱国情怀,同时也促进了中外文化的交流与理解。

“合唱和独唱重叠在一起的时候,那种排山倒海的气势既是艺术上的冲击,也是革命先烈们前赴后继的力量传递。”贵州大学音乐学院院长穆维平看完整场音乐会后表示,此次演出不仅仅是一场音乐会,它更是用音符回顾梳理了红军长征的点滴历程,让观众在音乐中缅怀历史、铭记传统,承担起传承红色文化的责任。

■ 专访

上海音乐学院院长廖昌永

红色经典永相传 走好新时代长征路

“风雨侵衣骨更硬,野菜充饥志越坚。官兵一致同甘苦,革命理想高于天。”1月4日晚,上海音乐学院院长廖昌永携该院师生,与指挥家张国勇执棒的贵阳交响乐团、贵州省文联山韵合唱团在贵阳大剧院献演《长征组歌》红色经典音乐会。廖昌永说:“这部诞生已60年的红色经典,在今天依然激励着我们斗志昂扬、砥砺前行,继续走好新时代的长征路。”

音乐会不仅是一场艺术盛宴,更是对历史的回顾。90多年前,一群英勇的年轻人踏上了长征之路,他们用鲜血和生命铺就了通往国家富强、民族繁荣的道路。2020年上海音乐学院复排经典,打造出新时代版《长征组歌》向先烈致敬,并展现了和平年代下的青春风采。“5年前的排练舞台上,既有本科一年级新生,也有读硕博的学生与学院教授,这与今天的舞台有很大的相似之处,合唱团里既有老同志,也有年轻同志。”廖昌永表示,这是革命精神代代相传的现实写照。

一代人有一代人的长征。“革命先烈为了中华民族能够站起来,他们走上了长征路。而今天的我们为了新中国能够强起来、富起来,也在不断接续努力,走好新时代的长征路。”廖昌永说。

廖昌永表示,此次演出是上海音乐学院与贵州音乐界的合作与交流,加强了校地交流,这是上海音乐学院一直坚持的工作。“学校是培养人的机构,而人才培养是否合格,最直观的检验方式就是让学生们站上舞台,接受观众的检验,这也有助于他们更好地成长。”廖昌永说,今年是遵义会议召开90周年,希望通过这些红色文化活动加深同学们对祖国的热爱。

在廖昌永看来,《长征组歌》来自于生活、反映生活,这也是其演出60年仍能打动观众的原因。萧华上将根据其长征的真实经历,创作出《长征史诗》,不仅描绘了战争的激烈,也展现了红军战士离开根据地时的不舍,以及战斗中奋勇向前的精神。这些场景是来源于他真实的生活,所以观众在听到其中的歌曲时,脑海里都能够浮现出当时的场景,甚至可以通过独特的音乐风格判断出事件发生在什么地方,比如通过四川川江船夫号子可知《飞渡大渡河》篇章发生于四川……

演出尾声,廖昌永带领全体演员登台演绎由上海音乐学院民乐系主任刘灏配器的《灯火里的中国》,将观众从历史拉回到现实,珍视今天来之不易的幸福生活。廖昌永认为,这是一个呼应。“从气势万千、激荡人心的《红旗颂》到勾画红军长征壮阔图景的《长征组歌》,再用充满希望与向往的《灯火里的中国》来回应先辈的期待,意味着新时代的我们仍会继续沿着先辈们的精神奋勇前进。”

贵阳交响乐团音乐总监张国勇

音乐宣誓更具感染力

“这是一次精神的洗礼,我们用音乐再次宣誓,更具有感染力。”1月4日晚,由贵州省委宣传部主办,上海音乐学院等单位共同承办的“新时代 新长征——《长征组歌》红色经典交响音乐会”在贵阳大剧院举行,中国著名指挥家、音乐教育家、贵阳交响乐团音乐总监张国勇担任指挥。

演出现场,张国勇通过指挥棒和手势的传达,西洋乐队与中国民族乐器完美融合,整场交响音乐会高潮迭起,激昂而细腻的音符在音乐厅回响。

“在我的理念中一部好作品,它应该是深邃思想内容和高超创作技巧的完美结合。”张国勇说,《长征组歌》以大合唱的形式描摹中央红军从江西到陕北的长征路,“作曲、作词者都是经历过战争年代,他们的创作真实地反映了当时的历史,作品没有非常复杂的技巧,朴实无华地传递着真挚情感,这是它60年长演不衰,依然能打动今天的年轻人的原因。”

1983年,张国勇在本科毕业前成为一名中国共产党党员,当时作为上海音乐学院学生会主席、团委书记的他一边要忙学业,还要同时做着学生会工作,“那时候真是很充实,我觉得为集体奉献是光荣。”张国勇说,“很佩服吕其明、傅庚辰那样的党员,信仰只要是发自内心的就无悔,年轻时的执着追求就是加入中国共产党。”

张国勇认为一个人最珍贵的品质是“真”,艺术亦是如此,而自己一直在努力保持这份“真”。

2017年,张国勇接任贵阳交响乐团音乐总监。回顾过去8年,张国勇坦言:“交响乐市场的培养,要真诚,尽可能贴近群众,‘台上台下面对面’也十分重要。在运营管理上,民营乐团的演奏员专注个人业务能力的提升与发展,更具有危机与紧迫感,艺术生产中这种紧迫性恰是追求质量的重要动力。经过多年历练,贵阳交响乐团已经跻身全国一流乐团,与上海音乐学院合作《长征组歌》对于我们乐团整体的音乐水平会有很大提升。”

“音乐家们用音符记载一路走来的荣光,拥抱面向未来的梦想。”张国勇表示,《红旗颂》《遵义会议放光辉》《四渡赤水出奇兵》等作品,热情讴歌了中国共产党团结带领中国人民为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗的光辉历程。这些作品题材风格多元、音乐语汇个性鲜明,显示出时代底色,是中国音乐家心系人民的真情流淌。

张国勇看着观众席有许多年轻人的身影,他笑着说,“音乐艺术创新发展,与年轻人产生跨时代的共鸣,我们用红色旋律激励时代新人,希望青年一代能够在红色经典音乐中受到更多启迪,成为国之栋梁。”

(本版图片均由贵州广播电视台提供)