贵州日报天眼新闻记者 徐涛

在贵州黔东南的雷公山深处,生长着一片珍稀的秃杉林。2024年底,记者实地探访了这片天然秃杉林。

秃杉,又名台湾杉,属常绿高大乔木,树高一般在30米以上。雷公山国家级自然保护区拥有国内分布面积最大、数量最多、保存最完整、原生性最强的天然秃杉群,是重要的天然秃杉林研究基地。

从濒临灭绝到全国最多,从国家一级保护植物下调至国家二级保护植物,从“被动保护”到“主动保护”,在雷公山国家级自然保护区,一棵秃杉为何有着“两种命运”?

科学保护 恢复秃杉种群

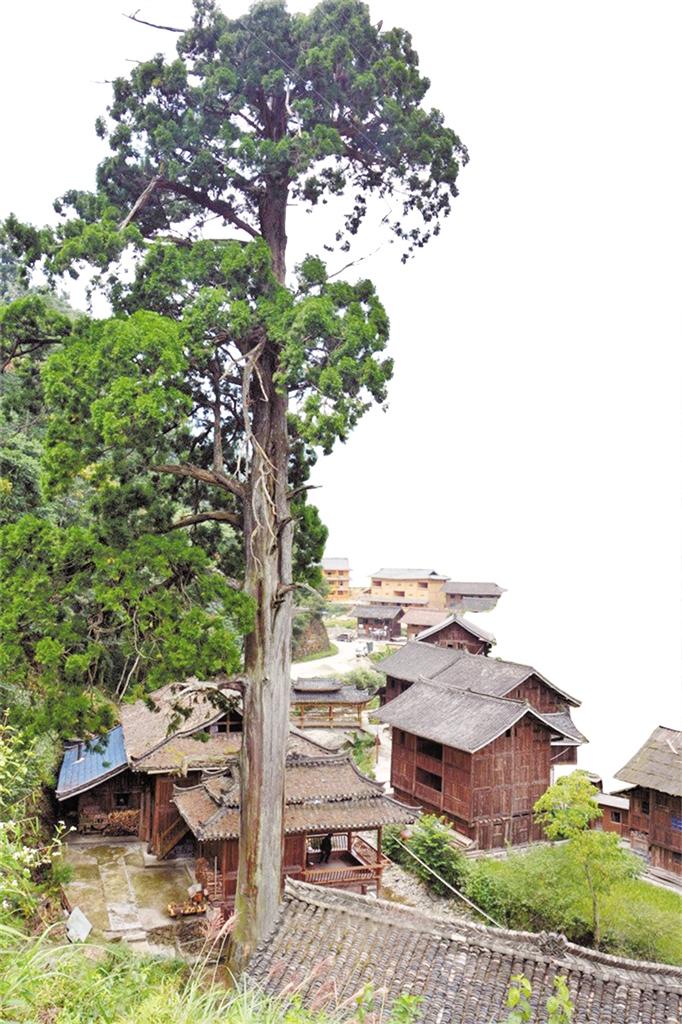

走进雷公山保护区腹地的格头村,一株巨大的秃杉矗立于村头,古干虬枝,树冠如云,需6个成年人才能合抱,被称为“秃杉王”,也被当地村民称为“护寨神树”。

再往里走,成片的秃杉映入眼帘,如同森林中坚毅的战士,威武不屈,又犹如历经沧桑的老者,静静地诉说着岁月的故事。

“秃杉是我们村的宝贝,看到它们长得这么茂盛,我心里就踏实了。”格头村村民杨仁鸿感慨地说。

然而,过去的秃杉却经历着截然不同的命运。

20世纪中叶以前,秃杉由于树干通直、材质优良,成为家居建材的优质材料,一度遭到人类砍伐,加之栖息地被破坏以及气候变化等因素,其数量急剧减少,在许多地区几乎绝迹。

1982年,雷公山州级自然保护区建立,秃杉成为保护区的旗舰保护物种。

1985年起,保护区对秃杉这一濒危植物开始了一系列科学保护,从实验经营场的建立,到秃杉纯林的营造,再到秃杉种质资源研究与繁殖课题的开展,以及秃杉种子园规划设计施工等工作,都为秃杉的种群恢复奠定了坚实基础。

经过数十年的努力,雷公山保护区内的秃杉数量从濒临灭绝增长至45万余株,成为全国面积最大、数量最多的秃杉保护基地。保护区内的格头村也因生长有1万多株天然秃杉而被誉为“秃杉之乡”。

“看到这些秃杉茁壮成长,我感到非常欣慰。”雷公山保护区管理局高级工程师余德会说,“这是科学保护的结果,也是我们对自然生态的敬畏和尊重。”

严格管控 保护级别下调至国家二级

秃杉作为第三纪古热带植物区孑遗植物,曾分布于欧洲和亚洲东部,对研究古地理、古气候、古植物区系具有重要的科学价值。

1984年,秃杉被国家列为首批8个一级濒危珍稀植物之一。然而,在1999年国家公布的《国家重点保护野生植物名录》中,秃杉的保护级别却由国家一级调整为国家二级。

秃杉为何从国家一级保护濒危植物下调为国家二级保护植物?

“原因在于保护!”雷公山保护区管理局副局长王雄伟一语中的。

王雄伟告诉记者,随着全国秃杉种群数量的不断增加,其濒危程度已经大大降低。同时,雷公山保护区还通过严格管控和科学管理,确保了秃杉种群的健康稳定发展。

2024年,雷公山保护区管理局还创新建立“雷公山保护区秃杉智慧数据库”,对胸径10厘米以上的秃杉种群进行建档登记,详细录入每一株秃杉的胸径、高度、坡度、海拔等信息。位于雷山县方祥乡格头村的“秃杉王”是保护区内最大的一株,胸径218.9厘米,高度37米,被列入了中华人文古树。此外,保护区内还生长有两株金叶秃杉,其形态与秃杉相似,叶为金黄色,属雷公山的特有植株。

目前,雷公山保护区共有秃杉451925株,其中,胸径大于10厘米的13340株,较1985年增长了8000多株,胸径大于100厘米的有1240株。

“秃杉的种群数量上来以后,避免了物种流失的可能,秃杉也由曾经的国家一级保护植物调整为国家二级保护植物,种群趋于稳定。”王雄伟说。

重点监测 从“被动保护”到“主动保护”

秃杉具有调节气候、涵养水源、保持水土、净化空气、美化环境的生态功能,不仅维持着雷公山地区的生态平衡,也为科研工作、教学活动提供了不可多得的“活化石”。

保护区成立40多年来,一直将保护秃杉作为己任,从“被动保护”到“主动保护”,一系列举措的实施为秃杉的生存和繁衍提供了有力的保障。

“我们实行四级网格化管理,将管护责任落实到人、落实到山头地块。同时,利用无人机空中巡查、监控探头等方式,对重点区域进行重点巡护。”雷公山保护区管理局办公室主任付梓源介绍。

护林员杨佳智对秃杉有着特殊的感情,他说:“我们要努力守护好每一棵秃杉,为子孙后代留下珍贵的遗产。”

同时,对于砍伐、盗挖、乱采、纵火等破坏行为,保护区坚决予以打击和惩处,并积极开展秃杉资源量调查分析、种子常规育苗、容器营养袋育苗等方面的研究,雷公山保护区科研人员编撰的《雷公山秃杉研究》是目前较为详细的秃杉研究专著。

“接下来,我们将持续抓好森林防火、资源保护、科研宣教等生态保护重点工作,为秃杉等生物种类的生长和繁衍创造良好条件,不断促进人与自然和谐共生。”王雄伟表示。