邓钺洁

农为邦本,本固邦宁。放眼山地贵州,农业农村发展日新月异。

从具有民族特色的农事节气,到富有山地特色的农业产业;从各具特色的宅院村落,到巧夺天工的农业景观;从乡土气息的节庆活动,到丰富多彩的乡间技艺……都承载着来自贵州乡村生生不息的基因密码。

2024年,全省粮食生产按照“稳面积、优结构、提单产”的总体目标,分类施策、综合发力,集成推广一批主要粮油作物大面积单产提升技术,全面挖掘单产潜力,降低各类不利天气和病虫害造成的损失,确保了全省粮食稳面增产。截至目前,全省粮食总产量1146.1万吨,比上年增加26.4万吨,同比增长2.4%,连续五年保持增势。前三季度食用菌产量比上年同期增长7.5%,茶叶产量增长6.6%,中草药材产量增长5.8%,园林水果产量增长5%,蔬菜产量增长4.1%。猪牛羊禽肉产量比上年同期增长4%。

粮食安全稳抓手里,农特产业风生水起;乡村建设、乡村治理毫不松懈;农田建设打好基础,农机上山迅速推广,农技服务深入田间……

2025年,全省农业农村系统学习贯彻落实好省委十三届六次全会暨省委经济工作会议精神,把发展信心转化为抢抓机遇破解难题的真招实招,真抓实干、久久为功,加快农业农村现代化步伐,推动农业基础更加稳固、农村地区更加繁荣、农民生活更加红火。

——学习运用“千万工程”经验,以“四在农家·和美乡村”建设为载体,有力有效推进乡村全面振兴。

村道通畅、屋舍整齐、环境整洁优美,漫步黔东南州凯里市三棵树镇南花村,感受美丽乡村的别样魅力。

一方庭院、满屋时光,移步换景,处处有风光。南花村深入推进农村人居环境整治,努力提升庭院绿化美化及庭院经济附加值,打造生态美、生产美、生活美的宜居宜业和美乡村新图景。

不断在农村环境整治中有“新招”、出“新绩”、现“新颜”,不断向和美乡村目标靠近。南花村将移风易俗、农村环境整治、农村消防、基层治理、基础设施建设等事项量化积分,让群众参与活动由“任务式”向“激励式”转变,推动农村环境整治,建设干净整洁和美乡村。

今年以来,我省学习运用“千万工程”经验,以“四在农家·和美乡村”为载体,不断提升乡村产业发展水平,提升乡村人力资源开发水平,提升乡村治理水平,提升乡村建设水平,加快推进农业农村现代化,奋力在乡村振兴上开新局,推动“三农”工作不断迈上新台阶,为中国式现代化贵州实践提供强有力支撑。

冬日清晨,遵义市桐梓县花秋镇兴河村村民吴开龙在自家牛舍里忙碌着,牛栏里一头头毛色光亮、膘肥体壮的肉牛正悠闲地嚼食草料。“我们家主要以养殖为主,今年养殖肉牛26头左右,一年收入还是可以。”吴开龙对养殖肉牛充满了信心。

抓住“牛鼻子”,走出致富路。桐梓县花秋镇把发展肉牛产业作为实施乡村振兴战略的重要抓手,采取“大带小、集带散”的方式,引领全镇肉牛产业稳步发展,让更多群众通过发展肉牛产业、特色产业,过上好日子。

遵义市立足产业优势,持续做强特色产业,重点发展粮油、茶叶、辣椒、红粱、牛羊、竹六大产业,突出区域化布局、标准化生产、规模化发展、产业化经营,推进一二三产融合发展。依托全市846家市级以上龙头企业,加快建设农产品加工集聚区,巩固提升茶、辣椒、竹等产业加工优势,不断延长产业链条。

强化群众收入提升,绘就和美乡村“富裕图”。我省聚焦“三品一标”做好“土特产”文章,选育认定特色产业品种240个,培育全国名特优新农产品99个、优强区域公用品牌80个。创建10个现代农业产业园、8个产业集群、58个产业强镇。实施肉牛产业“十百千万”工程,省外引牛27.3万头。推动农业“接二连三”,2023年全省农产品加工转化率同比增长3.1%,4条线路入选今年全国乡村旅游精品线路。

如今,在贵州广大乡村研学旅游基地、非遗研学基地、乡村集市、康养体验中心……一个个新兴产业融入到了农文旅发展各方面,让特色种植、养殖及手工制作民族文化等“土特产”资源优势成为了地区发展的方式,通过以市场化、特色化及品牌化为导向,培育壮大本地特色的主导产业。

“各位亲朋里面请,低俗婚闹不得行;中式西式简约式,文明新风大家行。”“各位亲朋听我说,种粮不易要节约;安全始终是第一,消防安全勤学习。”遵义市赤水市天台镇凤凰村农村宴席上,穿着红色志愿服务背心的凤凰村“文明提调官”迎着满朋宾客,宣讲政策。

乡村全面振兴,乡风文明是保障;文明乡风,移风易俗是关键。凤凰村以群众讲、群众听、群众干的方式,促进乡风文明,营造出节约、简便、文明的办事风尚。

提升乡村治理效能,建设宜居宜业和美乡村是焕发乡村文明新气象的内在需求。在“村超”绿茵场上,足球的魅力与民族文化交相辉映;“村BA”的篮球场上,乡风文明新魅力激发出乡村振兴新活力;田间地头响彻的“黔韵说唱”,让理论宣讲沾着泥土味、充满烟火气地飞入寻常百姓家。

和美乡村更有味儿,贵州不断丰富文化载体,弘扬文明新风,提高乡村社会文明程度,以文化之根魂凝聚人心,不断满足农民对美好生活的向往。

乡村产业带动地方经济实现“加速跑”,群众的收入持续提高;乡村建设如火如荼,群众幸福感不断攀升;基层党建不断夯实,农村风貌日新月异,村美、人和、共富的“富学乐美”交响曲持续奏响。

——积极发展乡村富民产业,扎实巩固拓展脱贫攻坚成果,坚决守住不发生规模性返贫的底线。

随着“哞哞”的牛叫声,黔东南州剑河县南明镇岑戈村的养殖户刘永光和他的妻子唐修华正忙着带领一群小黄牛前往山间食用青草。放眼望去,一群健硕的牛儿在山间悠闲地觅食、奔跑。

刘永光夫妇养牛已有11年,一直采用林间放养的养殖模式,减少对饲料的依赖,从而降低养殖成本。同时,充足的活动量和原生态的饲养方法,结合当地独特的地理环境和水土特性,使得小黄牛体魄强健,肉质鲜美,深受市场喜爱。

“目前我这里还有40多头牛,每天上午10点至11点间将牛放出去,下午4点半至5点再把牛赶回家。”农户唐修华介绍。

近年来,剑河县一直在努力提高家庭农场和农民专业合作社的经营水平,特别重视发展像家庭农场这样的新型农业经营方式,以“产业增效、百姓增收、乡村振兴”为目标,大力培育发展家庭农场等新型农业经营主体,农场数量稳步增长,发展质量日益提升,正逐渐成为群众收入的增长点及推动乡村振兴产业兴旺的着力点。

刘永光也抓住机会,申请了自己的家庭农场——剑河县南明镇岑戈村永康种植养殖场,并得到了县里的资金帮助。

和刘永光一样,柳川镇懂熬村的养殖户杨政章也申请注册了自己的家庭农场。结合他20年的养羊经验,从最初的20多只羊发展到了现在的400多只,致富路越走越宽。

剑河县拥有得天独厚的自然条件和悠久的养殖传统。作为新型农业经营主体,近年来,家庭农场这一创新模式在剑河县涌现,其集约化、专业化、规模化的特点,焕发出新活力,成为剑河县农村经济转型升级的新引擎。

当前,剑河县家庭农场申报注册工作持续升温,越来越多的人积极投身其中。截至目前,剑河县已经培育了192家种植、养殖和种养结合等各类型的家庭农场。

“我们通过举办农业技术培训班、提供市场信息等服务,帮助家庭农场主提高管理水平和市场竞争力,把发展家庭农场和巩固拓展脱贫攻坚成果结合起来,全面推进乡村振兴。”剑河县农业农村局副局长杨通燕说。

今年以来,我省积极发展乡村富民产业,扎实巩固拓展脱贫攻坚成果,坚决守住不发生规模性返贫的底线。聚焦重点人群和重点地区,强化监测帮扶各项措施,统筹抓好巩固拓展脱贫攻坚成果工作,完成2023年度省考9个市州、86个县情况反馈报告的修改、审定,草拟省考通报代拟稿。持续开展调研指导,按照省领导指示要求,聚焦国家考核重点,组建省级调研组,开展全覆盖调研指导,并及时点对点反馈问题,印发情况通报。

——高质量推进高标准农田建设,强化农业科技和装备支撑,守牢耕地保护红线和粮食安全底线。

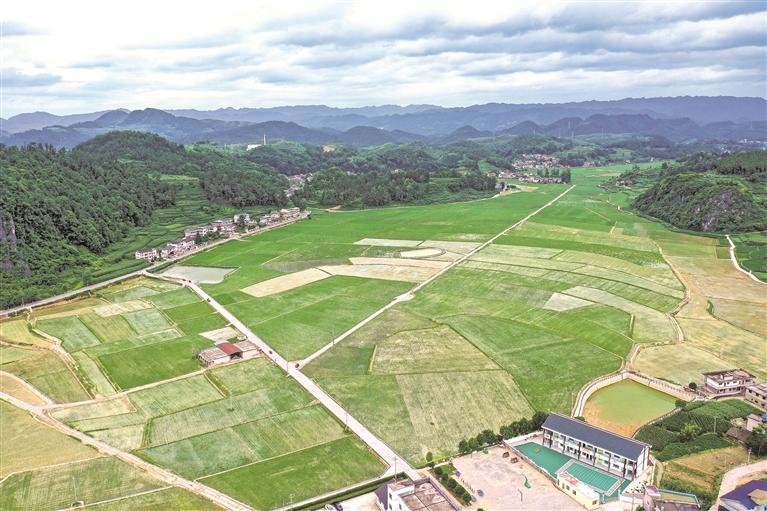

当前正值冬季高标准农田建设“黄金期”,我省多地抢抓时机,开展土地综合整治、完善高标准农田配套设施,大力建设集中连片、能排能灌、旱涝保收、宜机作业、稳产高产的高标准农田。

走进毕节市金沙县茶园镇的高标准农田示范区域,映入眼帘的是一望无际的平整田块,田成方、渠相通、路相连,一幅现代化农业的壮美画卷在眼前徐徐展开。过去,这里的农田分布零散,灌溉设施老化,田间道路崎岖,农业生产效率低下。如今,经过高标准农田建设的精心打造,这些问题都得到了解决。

“从去年开始,每到粮食丰收的季节,三轮车都能开到田地里来,这样节省了我们很多的劳动力。还有就是硬化的水沟,放水一点也不耽搁时间,连到了每一块田里,现在都不再为灌溉用水而操心了。”茶园镇敦丰社区居民高光俊说,现在灌溉渠、机耕路的问题解决了,老百姓种田的积极性也高了。

在遵义市仁怀市茅台镇青草坝村,多台推土机与挖掘机正在施工。通过整合零散地块,原本高低不平、形状各异且面积狭小的耕地逐渐变得规整平坦。今年以来,仁怀市投资1.64亿元在10个乡镇(街道)规划建设高标准农田超3万亩,新建2.1万多亩,改造提升9300多亩。

在铜仁市德江县煎茶镇大河村,高标准农田建设项目涵盖灌溉排水、田间道路等基础设施。项目建成后将利用灌溉渠、排洪渠等代替过去的漫灌,大幅减少水土流失。

在铜仁市玉屏自治县朱家场镇茅坡村,500多米长的新建灌溉水渠已初见雏形。今年,玉屏自治县高标准农田建设项目总面积达2.5万亩,涉及6个乡镇23个行政村。2020年至今,当地已累计建成高标准农田9万多亩。

粮食安全是“国之大者”。高标准农田建设是落实“藏粮于地、藏粮于技”战略的重大举措。高标准农田建设事关粮食生产安全,事关农民增收,也是推进乡村振兴、助力现代农业发展的重要手段。

建好良田的同时,我省牢牢守住耕地保护红线。健全优化全面落实耕地保护党政同责的责任体系,坚持“藏粮于地”的战略,统筹好发展和保护,从严落实“农田就是农田”的耕地用途管制,严格规范耕地占补平衡,警惕耕地“非农化”“非粮化”。

粮食安全根本在耕地、出路在科技。从加快建设丘陵山地适用小型机械研发制造推广应用先导区到推动玉米、水稻、油菜等良种攻关……我省在农业科技上投入不小、创新不少,各地要在推动农业设施化、绿色化和数字化下更实功夫,给农业插上科技翅膀。

务农重本,国之大纲。耕地保护和粮食安全事关全省人民幸福安康、事关民族复兴伟业,任何时候都不能松劲。始终以“寸土寸金”的清醒意识落实国计,以“一垄一亩”的高效利用回应民生,以“良计良策”的落子有声推动发展,让“粮”辰美景风光无限。