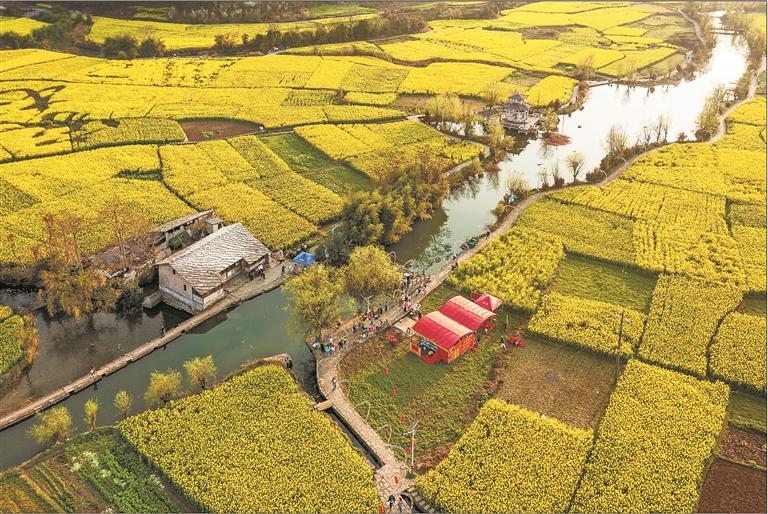

潺潺流水绕过安顺市西秀区大西桥镇鲍家屯村的小山,将农田环绕其中,形成“小都江堰”的奇观。明洪武年间,因“调北征南”而迁居至鲍家屯村的先祖鲍福宝,将皖南的治水智慧带到当地,打造鲍家屯水利工程,年复一年地在此灌溉出“黔中小江南”。

在军屯规划建设时,鲍福宝因地制宜,把古徽州水利工程建设的方法和模式与鲍家屯地质地貌形态完美融合,建设11座水坝。利用自流河布局,该工程系统合理、设施简洁,除了提供灌溉,还具备供水、排泄及水力利用等多重功能,使鲍家屯不仅拥有便利的农业和生活用水条件,更创造了风景秀丽的自然环境。

“鱼嘴分流”是四川都江堰的标志性设计,它将岷江一分为二;而在鲍家屯,古水利工程则将水分成三路,其原理同都江堰一致。通过不同高度的拦水坝和引水渠,鲍家屯水利工程确保超过2500亩梯田能够接收到充分的自流灌溉;当河水暴涨时,水会自动流向预先设计好的泄洪通道,避免可能对村庄和农田造成的水涝灾害。

位于村头开阔地的水碾坊是如今“碾房听韵”景观的一部分,穿过蜿蜒的小径可达。建于清朝初期的6座水碾房如今尚存2座。“水碾房利用拦河坝上下水面落差形成的水能转换为机械能,用于加工大米和小麦。”鲍氏第二十一代鲍安凤介绍,水碾房改变了村里的劳动生产模式,让村民享受机械化的便利,促进了商贸发展。现在,水碾房虽然不再用于生产,却吸引了众多游客。

如今,600多年历史的鲍家屯水利工程仍在发挥作用,水利部水利史专家冯广志、谭徐明等赋予它“袖珍都江堰”的美称。因古水碾房保护完好,2011年,鲍家屯水碾房获得联合国教育科学文化组织“亚太遗产保护卓越奖”;2013年,鲍家屯水利工程被列为全国重点文物保护单位;2020年以该工程为核心的“安顺屯堡农业系统”被列为“第五批中国重要农业文化遗产”。

“鲍家屯人世世代代深知水利是农耕经济的命脉,制定了一套完整且行之有效的水利修缮与保护制度。”鲍安凤说,在这套村规民约指导下,水利工程才能历经数百年风雨仍能保持良好状态。