贵州日报天眼新闻记者 赵珊珊

中原筑城技艺的延展

明清时期,但凡都司卫所与府厅州县的所在地,多有修筑城墙之举。这些城墙大多依山傍水而建,依山者,常于道路经过处开设城门;临水者,要么选适宜建码头之地开门,要么选与渡口、桥梁衔接,便于通行之处设门。

漫步镇远卫城墙,举目远眺,老城墙与城中建筑相互交融、浑然一体。据《镇远县志》记载,明洪武二十二年(1389),镇远卫指挥司设立,隶属湖广都司,而后开筑卫城。现存卫城临河长1.5公里,包括城墙、副城墙、西门码头、拱星门城门城楼、拱星门码头、三堵护城堤以及下北门城门城楼构成。

明朝在城市与屯堡修建方面造诣颇高,彼时的镇远卫城与对岸的府城遥相呼应。镇远县政协文史委原主任刘兴明边走边介绍,城垣及副城墙均用细凿大块方整青石垒砌,多年风雨侵蚀暴露部分呈青色。同时,镇远卫城垣是明代屯兵制度下,为保障西南安定、扼制土司而修筑,同时兼具防洪作用。

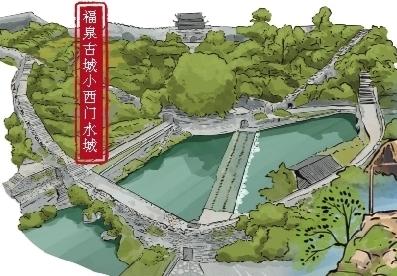

在傅友德率兵平定云南的同一年、镇远卫城墙修建的前8年,平越卫(今贵州省黔南州福泉市)指挥使李福建便已在如今的福泉市城厢镇黎峨山下“累土为城”。“此后福泉城墙历经了3次大修建,期间多次扩建,形成如今‘城中有河、河外有城’的特殊形制。”福泉市史志办原主任杨光华说,福泉城墙是屯田政策的延续,其建筑不仅服务于军事防御,还与屯兵生活紧密相连。

据记载,明建文三年(1401),平越卫土城墙改建为石城;明正统十四年(1449),因战事围城日久,城内用水告急,于成化年间,平越卫指挥使张能为在西门外临河加建水城,以解决城内人畜饮水问题;明万历三十一年(1603),知府杨可陶、指挥使奚国柱于城外加筑外城,将河水引入城内,另辟“小西门”与之衔接。

始建于明洪武二十二年(1389)的普安卫城,至今仍矗立在六盘水市盘州市双凤镇的繁华喧嚣之中。贵州省屯堡研究会理事、盘州市政协文史采访员许维红介绍说:“普安卫即现今盘州市,属明代上六卫之一的卫所。”登上古城墙,仍可透过往昔用以瞭望敌情、射箭御敌的垛口,将鳞次栉比的居民楼尽收眼底。

作为明代驻军和防御重地,普安卫城墙总长约4000米。“这里曾有东雍熙、南广居、西崇仁、北镇远4座石拱城门,如今仅存北门普安卫城墙,长1100多米。”许维红说,普安卫城墙自带边疆气质,这不仅因为它地处边远,更因为它的建造材料和结构设计都是为了应对严峻的自然和军事环境。

异乡扎根的生存智慧

走在黔东南州黄平县重安镇的山间,当晨光洒在层层叠叠的古石坎梯田上,一幅关于人与自然和谐共生的画卷徐徐展开。明初,数十万移民进入贵州,形成了一股巨大的开发力量,不但增加了大批劳动人手,而且以人为载体,把中原、江淮的先进生产技术带进贵州,对贵州土地的开发发挥了重要作用。

这次人口迁徙,改变了贵州农业版图。往昔陡峭的山坡上,渐渐开垦出层层梯田,后续不断拓展,渐成规模。明洪武二十年(1387),部分军队屯兵驻扎于黄平守御千户所,并在此开荒造田、自给自足,逐渐形成当地的古梯田。不少田埂上还修有避雨洞、纳凉洞等,供人在劳作时躲雨、小憩。

黄平县政协文史委原主任周长春介绍,黄平县境内,如今面积超500亩的梯田群有79处,总面积达14.09万亩。经调查发现,这些古石埂梯田修建有共性,灌溉排水体系科学合理,有的田埂上下还架有悬空步梯、避雨洞等设施。虽说梯田处在山间,高处山洪常年冲刷浸蚀,但古人防洪排涝布局精妙,千百年鲜少出现塌方、滑坡状况。

站在重兴梯田的最高处,周长春指着远处气势雄伟的梯田说:“这些梯田不仅仅是劳作的成果,更是江淮移民融合中原农业技术与贵州地形的智慧产物。”层层稻浪,滋养世世代代当地百姓,尽显屯堡人异乡扎根的生存巧思。后来,梯田归当地百姓种植。

屯堡人运用先进的农田水利建设、良种、耕作技术提高产量及质量,总结出“犁得深,耙得烂,一碗泥巴,一碗饭”“肥是庄稼宝,平时要积好”“栽树栽草,人畜两饱”“栽树栽桐,子孙不穷”等经验。

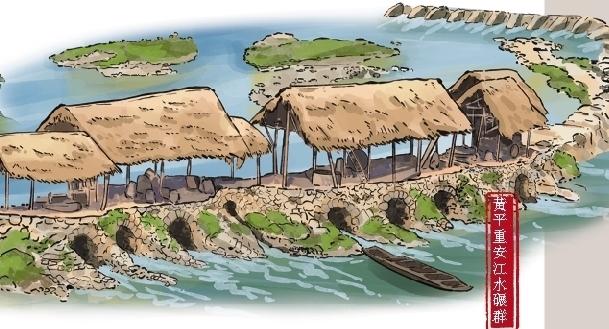

沿着重安江前行,水碾群静静伫立于江中,19座古石碾沿沙洲一字顺江排列。“雨季的时候,碾房草棚常被洪峰卷走,但是碾房还是保存完好。”周长春介绍,明弘治元年(1488)设重安守御千户所,并屯兵于重安江堡上。屯军利用重安江上隆起的沙洲大规模建造水碾,取替本土居民用石碓舂米的原始劳作。

邻近村寨的人们都要挑谷子到这里来碾米,江水从水孔涌入,带动硕大水轮,万千稻谷在此脱壳去麸,清水江上弥漫稻米清香,江心回荡劳作声响。历经500多年岁月打磨,沉重的石滚轮和藏于沙洲腹部的水轮依然无恙。

楼阁石雕的族群记忆

在距离黔东南州天柱县城40公里外的三门塘村,一座哥特式风格的建筑伫立于此,格外惹眼。天柱县三门塘村“刘氏宗祠”是村中大姓刘氏家族修建的,刘氏先祖是铜鼓卫指挥使,于明成化十五年(1479)迁入此村,经过家族融合发展成为当地望族。

刘氏宗祠楼阁、天井与青砖白瓦,尽显典型中国传统徽派建筑风格,正面牌楼却是哥特式模样,坐北朝南,这座融合徽派与西式风格的门楼,于2013年荣获联合国亚太地区文化遗产保护奖。

长期研究当地非物质文化遗产的蒋家林在《贵州天柱三门塘刘氏宗祠研究》一文中写道,刘氏宗祠不仅体现了刘氏家族的迁徙史、创业史,而且是一部家族文化史及家族自然同化融合于侗族的再现,也是国家内部各民族之间政治、经济、文化交往的产物。从宗祠的构思、设计、风格、构造、牌坊、对联以及祭祀活动等,反映民族之间相互融合的文化底蕴。

在距离三门塘村600公里的六盘水市盘州市双凤镇,人民北路沿线亦有着丰富的牌坊遗存。据明嘉靖《普安州志》记载,普安州城、普安卫城内(今贵州省六盘水市盘州市双凤镇),曾矗立着18座气势恢宏、雕刻精美的石牌坊,它们自东向西排列有序,各有寓意。“虽说历经岁月沧桑,这些牌坊已难觅踪迹,但前段时间城市建设的挖掘与填埋作业中,意外发现与历史记载相吻合的砖块和石刻遗迹。”许维红说。

明洪武二十二年(1389),普安卫右所千户所从杨屯迁至鲁屯,于次年置安南守御所于此,并命名为“鲁屯”。位于贵州省黔西南州兴义市的鲁屯镇布局至今沿袭明、清风格,街道纵横交错。保存完好、位于鲁屯镇的鲁屯牌坊群,不仅是鲁屯经济文化发展鼎盛时期的见证,也是黔西南屯堡文化的典型代表。

2013年,鲁屯牌坊群被列为全国重点文物保护单位。鲁屯牌坊群至今保存完好的还有3座石牌坊,分别是李汝兰之母百岁坊、李锦章百岁坊、黄建勋之母李氏节孝坊。鲁屯社区党总支书记、主任念支勇介绍,石牌坊均采用四柱三门五楼样式,卯榫结合、造型美观,雕刻精湛、坊体牢固。站在李锦章百岁坊前,念支勇指着精美的浮雕感叹道:“这些飞禽走兽、奇花异草的图案栩栩如生,雕工精美。好像是从中原移民来的屯堡人,将耕读文化深植在这石雕和砖瓦间。”

大量江淮和中原地区的将士和他们的家属,以及大量的农民、商贾、工匠迁居贵州,继而成为世世代代的屯堡人。在满足战时功能的同时,军民怀着对自然的尊崇,以地为背、以山为枕修建栖息地,他们筚路蓝缕的创业经历,也在无意间深刻改变了贵州政治、经济、社会面貌。