贵州日报天眼新闻记者 赵珊珊

道路,连接中原大地

明洪武十四年(1381),朱元璋发动“平滇之役”。傅友德、蓝玉、沐英为将领,率兵30万直下云南。彼时去云南只有两条路,一是从四川出发,经今贵州毕节、威宁直达云南,另一条则是从湖南西进,经辰州(今湖南省怀化市沅陵县)、沅州(今湖南省怀化市芷江自治县)、思州(今贵州省黔东南州岑巩县)、普定(今贵州省安顺市)、普安(今贵州省六盘水市盘州市)抵达曲靖。从未到过贵州的朱元璋拟定精准的行军路线,命主力取道湖南入普定,偏师自四川永宁(今四川省泸州市叙永县)以趋乌撒(今贵州省毕节市威宁自治县),分据要害,进军曲靖,用武力征服梁王势力。

征服易,诚服难。平乱后,朱元璋认为建立一条长久安全、通畅的西南边陲通道势在必行。于是,明朝对驿道进行重新整治,到明末贵州境内共有驿69处,站28处,递运所4处,共开设、修整驿道30余条,形成湘黔驿道、滇黔驿道、川滇黔驿道、川黔驿道与黔桂驿道5条主要对外交通干线,彻底巩固住从湖广、四川、重庆经贵州到云南、广西的交通线路。

为更好地控扼贵州通道,明太祖留下20余万军队屯驻于横贯贵州的驿道沿线,一边驻守一边耕种,成为亦兵亦农的屯堡人。贵州这片土地也因此成为连接滇楚、屏蔽蜀粤的战略要地,被誉为“滇楚之锁钥,蜀粤之屏障”。

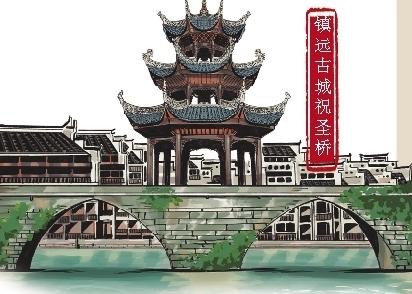

从西部普安卫(今贵州省六盘水市盘州市)入黔,经滇黔驿道一路向东,除经过众多卫所、驿站外,还涉及水运。明永乐年间,在镇远县城和青浪卫(今贵州省黔东南州镇远县青溪镇)城西关置水、马驿,这也是贵州唯一两处水马驿。据贵州人民出版社出版的《打开镇远历史文化迷宫之门》一书记载,明代贵州土司向皇帝进献贡物,需要先陆运至镇远,再换船运至北京。

贵州民族教育研究院院长刘大泯认为,出于政治、军事需要开辟的驿道,客观上也为贵州的开发创造了有利条件。设驿后,道路有专人管理和维修,路线趋于稳定。沿途的驿站和递铺,为军旅客商往来提供极大的便利,打破了贵州的封闭状态,使之与全国连成一气,促进了内外交流,对贵州经济、文化的发展起到积极作用。

这条东西走向,从湖广经贵州至云南的傅友德平定云南之路,被贵州省文史研究馆馆员杨志强称为“苗疆走廊”,在他看来,“苗疆走廊”一词囊括多民族的文化圈。民族文化互动是这条走廊最大的特点,既有民族多样性、文化多元性,又有受到汉文化普遍影响形成的地域性和整体性。

贵州的通道作用自明代建省便凸显出来,部分明朝所设主线路至今仍沿用。明崇祯十一年(1638),51岁的徐霞客从广西出发,向北进入贵州。他从独山一直到福泉,然后经贵阳、盘州一路到云南,其路线与如今的滇黔公路几乎一致。民国十五年(1926),贵州始建近代公路,初建湘黔、滇黔、川黔、黔桂四条干线,其主线也与明清古驿道相吻合。

关隘,打通出入门户

山高路远,关隘重重。明朝为对云贵进行有效军事控御,在沿驿路建立卫所城池、保障驿道通畅的前提下,采取联省控御、分段设防的手段,通过修筑城池、关隘等构筑起戍防体系,维持了新设行省的合理运转,加强了贵州与中央的联系,极大促进了贵州的内地化进程。

贵州巡抚郭子章曾言:“贵州四面皆夷,中路一线,实滇南出入门户也。”沿着这条郭子章所说的“滇南出入门户”中路一线,也就是傅友德入滇路从东往西看,文德关、关索岭、胜境关等重要且历史悠久的关隘难以绕开。

文德关是滇黔古驿道要塞之一,位于今贵州省黔东南州镇远县,是从湖南通往贵州中部和云南的必经之路。登上文德关远眺,苍山连绵起伏如潮。清代镇远知县詹彬曾作诗《文德关》,道出文德关之险、奇、峻、美以及它的战略地位。

关索岭位于今安顺市关岭自治县关索镇东,在湘滇黔驿道的中心位置,历来为滇黔交通要隘,相传可追溯至三国时期。明初朱元璋派兵进入贵州、平定云南,在此修通驿道后,中原的人流、物流和文教开始广泛进入贵州。

关索岭古驿道是古代南方茶马古道贵州段重要留存部分,它见证了马匹、茶叶等商贸发展以及市场交易的繁荣,现存路段建于明洪武二十一年(1388)。关索岭四周古迹甚多,保留下来的古驿道被人畜踩得光亮,部分石板路上还留有清晰的马蹄印。

位于毕节卫(今贵州省毕节市)的七星关,是明军经贵州入云南的另一条路线,也是由川入滇的必经之路。明洪武十四年(1381),郭英、胡海洋、陈桓率5万明军沿此线进四川并南下永宁(今四川省泸州市叙永县),直扑乌撒(今贵州省毕节市威宁自治县),以牵制梁王兵力和吸引土酋武装。年末,傅友德率主力军败元军于白石江后,于次年赶往乌撒以接应郭英所部,并发出“城乌撒,得七星关以通毕节”的感慨。

明洪武十五年(1382),明朝置乌撒卫,逐屯重兵,建七星之城。据记载,明永历年间,七星关周边定期集市发展到12个,七星关也成为南方丝绸之路、茶马古道的一个节点,商贾往来,川流不息。

会馆,见证商贸繁华

以贵州卫(今贵州省贵阳市)为中心的各条驿道四向伸展,像车轮般将贵州各地与轴心贵阳紧紧联结,同时加强了贵州与邻省及中央王朝的联系。人口增多、生产发展、城镇兴起、驿道增辟为物资交换提供了物质基础、社会需求和交通条件,集市贸易、商业往来随之应运而生。

为方便居民进行物质交换,人们选择地理位置居中的村落,按十二生肖的日子定时定点“赶场”。文献记载,场市首次开设在汉族军民聚居点——卫所城池附近,以满足城市居民对农副产品的需求,进行城乡物资贸易。明永乐十二年(1414),平越(今贵州省黔南州福泉市)、清平(今贵州省黔东南州凯里市)、偏桥(今贵州省黔东南州施秉县)、镇远四卫的集市贸易较为繁荣,人群在市场上进行贸易活动,“市如云集,朝至暮归”。

在安顺市云山屯(云山坉),昔日繁荣的贸易景象亦有迹可循。漫步在云山屯青石板铺就的古街,循着贯穿整个村寨的古驿道前行,周边半人高的铺台、鳞次栉比的商铺尽显曾经的商业繁华。这条长600余米、宽约3到5米的古道上,曾有绸缎庄、药号、盐号、烟号以及屯堡人擅长的纺织业等各类商户。

贵州省屯堡研究会副会长、安顺学院教授张定贵说,如今的屯堡人善于经商,与600多年前的传统有关。明代实行卫所屯田,税赋较高,屯堡人从江淮等地来到贵州时,就走上了以商补农的道路。一方面,屯堡人在通往云南的道路上经商,如云山屯商铺外高高的铺台,就是为了方便骑马来往的客商,不下马就能选购物品;另一方面,通过约定俗成的集市,实现屯堡内部村落之间的产业互补。

商人的脚步勤快,人们依靠通道实现交流互动、商旅往来、物资运输。在贵州省文物考古研究所副所长张合荣看来,贵州因通道而显,不仅仅在于其军事战略意义,更重要的是,通过通道而流通的商贸、文教信息,给贵州带来更大的发展机遇。

横穿贵州的湘黔滇大道作为沟通西南云贵最繁忙的路线,行人旅客络绎不绝,为贵州出现众多的外省会馆奠定了基础。“会馆对贵州货物的流通与商品经济发展起到了推动作用。”镇远县政协文史委员会原主任刘兴明告诉记者,明清两代,中国十大商帮十六省商人来到镇远,先后在此筑就“八大会馆”。

与镇远“八大会馆”一样繁盛的,还有黄平的“九大会馆”,众多会馆矗立于㵲阳河畔,共同见证着沿河要道的经济贸易发展。

600多年前,朱元璋的“调北征南”政令洞开了贵州山门,明朝在这里拓宽道路、修建驿道,连通了邻近多省。历史学者范同寿认为,在中国的大西南,无论从军事的角度抑或从稳定社会、发展经济的角度,贵州都有着无可替代的区位优势。这种通道文化的形成,既是贵州的区位优势与自然环境使然,更是出于长期历史发展的积淀。