李坤

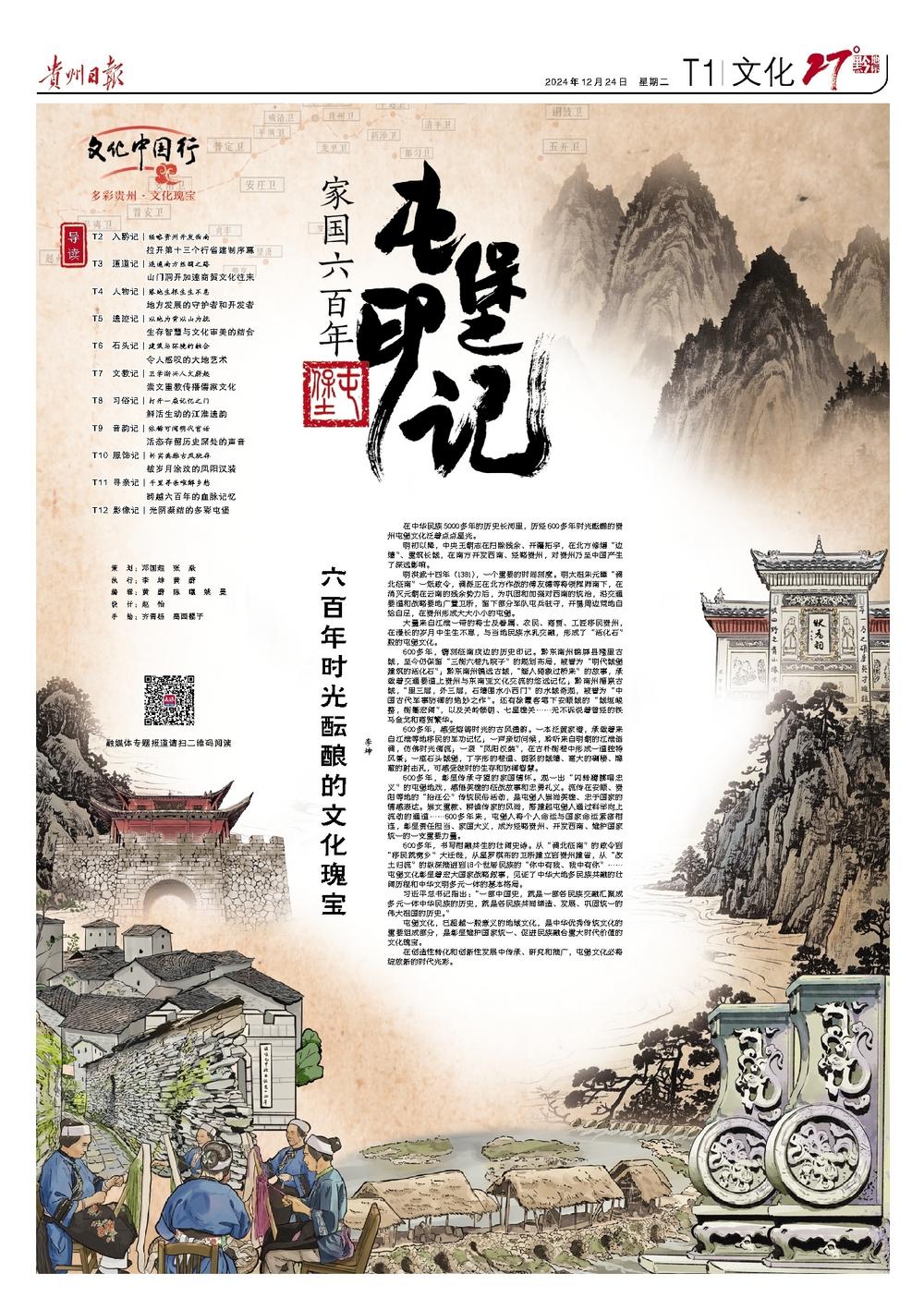

在中华民族5000多年的历史长河里,历经600多年时光酝酿的贵州屯堡文化泛着点点星光。

明初以降,中央王朝志在扫除残余、开疆拓宇,在北方修缮“边墙”、重筑长城,在南方开发西南、经略贵州,对贵州乃至中国产生了深远影响。

明洪武十四年(1381),一个重要的时间刻度。明太祖朱元璋“调北征南”一纸政令,调派正在北方作战的傅友德等将领挥师南下,在消灭元朝在云南的残余势力后,为巩固和加强对西南的统治,沿交通要道和战略要地广置卫所,留下部分军队屯兵驻守,开垦周边荒地自给自足,在贵州形成大大小小的屯堡。

大量来自江淮一带的将士及眷属、农民、商贾、工匠移民贵州,在漫长的岁月中生生不息,与当地民族水乳交融,形成了“活化石”般的屯堡文化。

600多年,镌刻征南戍边的历史印记。黔东南州锦屏县隆里古城,至今仍保留“三街六巷九院子”的规划布局,被誉为“明代城堡建筑的活化石”;黔东南州镇远古城,“缅人骑象过桥来”的故事,承载着交通要道上贵州与东南亚文化交流的悠远记忆;黔南州福泉古城,“里三层,外三层,石墙围水小西门”的水城奇观,被誉为“中国古代军事防御的绝妙之作”。还有徐霞客笔下安顺城的“城垣峻整,街衢宏阔”,以及关岭锁钥、七星雄关……无不诉说着曾经的铁马金戈和商贸繁华。

600多年,感受熔铸时光的古风遗韵。一本泛黄家谱,承载着来自江淮等地移民的军功记忆;一声亲切问候,聆听来自明朝的江淮语调,仿佛时光倒流;一袭“凤阳汉装”,在古朴街巷中形成一道独特风景;一座石头城堡,丁字形的巷道、斑驳的城墙、高大的碉楼、隐蔽的射击孔,可感受彼时的生存和防御智慧。

600多年,彰显传承守望的家国情怀。观一出“闪转腾挪唱忠义”的屯堡地戏,感悟英雄的征战故事和忠勇礼义。流传在安顺、贵阳等地的“抬汪公”传统民俗活动,是屯堡人崇尚英雄、忠于国家的情感表达。崇文重教、耕读传家的风尚,搭建起屯堡人通过科举向上流动的通道……600多年来,屯堡人将个人命运与国家命运紧密相连,彰显责任担当、家国大义,成为经略贵州、开发西南、维护国家统一的一支重要力量。

600多年,书写相融共生的壮阔史诗。从“调北征南”的政令到“移民就宽乡”大迁徙,从星罗棋布的卫所建立到贵州建省,从“改土归流”的纵深推进到18个世居民族的“你中有我、我中有你”……屯堡文化彰显着宏大国家战略叙事,见证了中华大地多民族共融的壮阔历程和中华文明多元一体的基本格局。

习近平总书记指出:“一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。”

屯堡文化,已超越一般意义的地域文化,是中华优秀传统文化的重要组成部分,是彰显维护国家统一、促进民族融合重大时代价值的文化瑰宝。

在创造性转化和创新性发展中传承、研究和推广,屯堡文化必将绽放新的时代光彩。