贵州日报天眼新闻记者 陆青剑

有着“汇四方人群、聚百行技艺、融同乡情谊”功能的会馆,承载多样的地域文化,是历史留给贵州独特的文化遗产,也是贵州文化开放融合、生生不息的重要见证。在贵州现存的江西会馆(万寿宫)、两湖会馆(禹王宫)、广东会馆等建筑,大部分被列为文物保护单位。

历史学者范同寿在《贵州历史笔记》里提及,会馆是封建自给自足自然经济向商品化转变过程中的产物,也是历史留给我们的重要文化遗产。会馆既可以是同乡组织,也可以是同行组织,它是商品经济发展的象征。考察贵州各地会馆,大多数都建于明清两代。鉴于贵州地理与民族状况的特殊性,会馆对于来黔经营的工商业者显得尤其重要。因此,自清以后,整个贵州省几乎无县不建会馆。各地的会馆又多以省城贵阳的规模最大,似乎成了来自不同省区商人的最大立足点。会馆的创建与发展,在明清这一历史时期,又对贵州货物的流通与商品经济发展,起到了推动的作用。

据统计,贵州历史上先后建有各类会馆214处,分布在省内各地。这些会馆中又以万寿宫即江西会馆最多,共74处;其次分别为四川会馆(川主宫)、湖广会馆各54处,福建会馆(天后宫)13处,江南会馆5处,广东会馆4处等。这些会馆,多分布于交通方便的城市和水陆码头。

商贸文化孕育乡情家园

“这是㵲阳河上游的最后一个码头。㵲阳河的水运,就是从这里开始的,往下是施秉、镇远,再往下是湖南沅江。”黔东南州黄平县文物保护中心主任杨晓东站在旧州码头旧址,向记者介绍商帮会馆在旧州扎根的缘由。他说,水运的兴起,使旧州迅速发展成为贸易集散中心,许多木材、药材、山货等从这里发出,而从下游运来的盐巴、布匹、百货等物品在此上岸发往四面八方。外省的商帮为了方便贸易活动,便在旧州修建会馆,如万寿宫、仁寿宫、天后宫等。

杨晓东所说的万寿宫、仁寿宫,指的是江西籍商帮修建的同乡会馆,而天后宫则是福建人修建的同乡会馆。在贵州,因为贸易往来而修建的江南会馆、广东会馆、两湖会馆、四川会馆等场所,沿要道水道分布于沿线城镇。这些会馆在古建筑群中独具特色,分别列入国家级、省级、市(州)级和县级文物保护单位名册。在保护好文物的前提下,许多会馆如今成为游客打卡的景点。

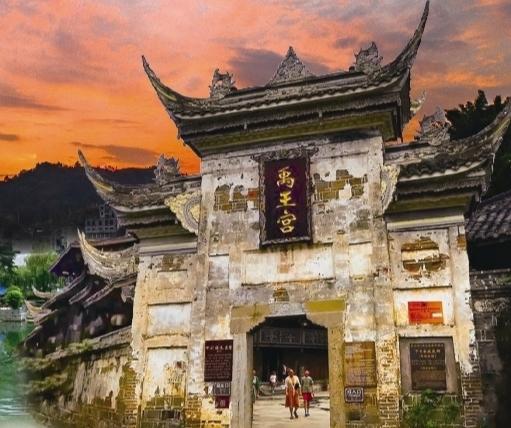

贵州现存的会馆旧址,规模最大、保存最为完整的当属石阡万寿宫。这座始建于明万历十六年(1588)的江西会馆与铜仁市石阡县古城老街相连,它与圣帝宫、紫云宫、禹王宫、观音阁、龙王庙、玉皇阁、忠烈宫等古建筑,聚合成全国重点文物保护单位。而黎平县的禹王宫(湖广会馆)则以保存最多、最完好的匾额著称,从清嘉庆年间到民国的百余年间,各级地方官吏、文人墨客、商贾名流,为禹王宫题赠了大量匾额,厚植了黎平的文化底蕴。

明代,以驿道和水路为主的贵州交通网络日渐形成,这为来自四面八方的商品流通提供了条件。清代,随着商帮的蓬勃发展,外省客商纷纷落脚贵州,会馆作为相互照应、共叙乡情、聚合协商的纽带应运而生。

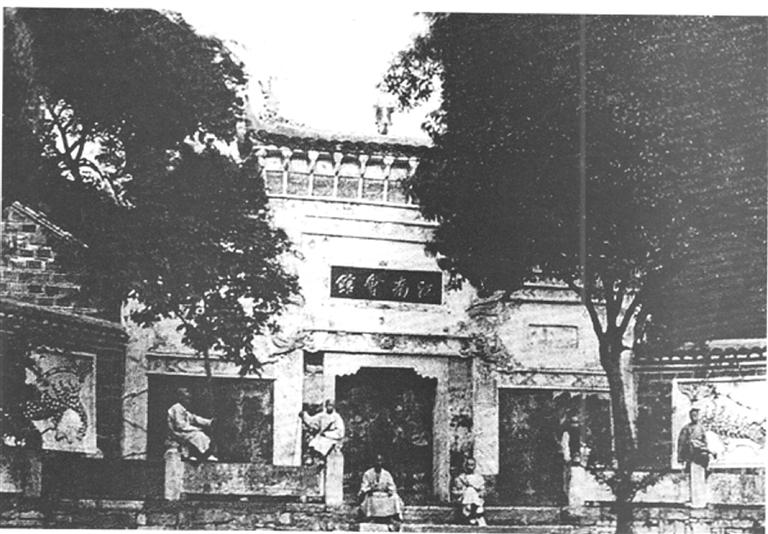

史料记载,省会贵阳兴建的会馆最多。其中,湖南、江西、四川会馆成立最早,规模也最大,福建、云南、两广、湖北、陕西等会馆成立得相对较晚。商帮除了修建会馆外,还置有铺面、房产、田土、义园等会产。到清末,贵阳已有湖南、江西、四川、湖北、江南(安徽和江苏)、浙江、北五省(冀、鲁、豫、秦、晋)等11处外省会馆。这些会馆形成的“总部经济”,不仅帮助商帮壮大实力,也促进了贵州的经济发展和文化交流。

这些商帮中,数江西商帮的影响最大。江西商帮是中国明清时期兴盛一时的商贸群落,他们主要集中在水路沿岸从事经商活动,万寿宫就是该商帮在一地兴起的标志。江西商帮在贵州修建了数量众多的万寿宫,从一个侧面反映了当时贵州的经济文化发展态势。

依托都柳江水运而兴的黔东南州榕江县城即古州城,历史上曾出现过9处会馆汇聚的盛象,至今仍保存完好的两湖会馆和广东会馆,每个细节都映透着码头文化的生命力。㵲阳河上的旧州、镇远,其各式各样的会馆脱胎于繁荣的水路贸易。旧州的天后宫、仁寿宫,镇远的万寿宫、仁寿宫等,滴檐之下就是热闹的码头,来来往往的商船行于㵲阳河上,描摹出一个时代的水运盛景。思南的万寿宫和江西会馆(豫章会馆),与乌江水运的发展紧密关联,纤夫拉船的号子成为乌江水运历史的记忆。

“会馆除了维系同乡人地缘和业缘关系,为同乡人提供看戏、会友、议事、祭祀、慈善等场所,还是商帮势力与实力的象征。”历史学者、省文史馆研究员史继忠说,清代以来入黔移民大多看中贵州地广人稀的地缘条件,他们到贵州后有的在乡村购置田产,有的在城镇经营商业和手工业,有的开拓水路航运。乡音乡情让同一个地方来的人们很自然抱团发展,并联手成为特定的行业巨头,以便与其他地区的商人展开竞争。如山西人喜欢开钱庄,陕西人乐于做典当生意,浙江人擅长百货经营,四川人侧重手艺。

各地商帮在会馆里交流信息、洽谈生意、欣赏戏曲、品茶饮酒,是当时的社交场所。史料记载,贸易过程中或生活日常中出现什么纠纷,会馆积极参与或主导解决,在“以和为贵”理念的影响下,消除误会或隔阂,从而在贵州获得更大的发展机会。会馆,既是商旅的“能量补供站”,也是异乡人在贵州的乡情家园。

活化利用增添文旅颜值

“这些保存完好的会馆建筑,其式样与当地的侗族古建筑有着明显的区别。徽派建筑风格与黔式风格相辉映,成就了今天榕江独特的人文景观。”走进两湖会馆,看着充满遗风古韵的建筑,看着进进出出的游人,榕江县文物局局长赵兴鹏感叹道。贵州大学历史专业毕业的赵兴鹏2017年到榕江工作,来自湖南的他总觉得自己与榕江有着很深的缘分,他笑说,这个缘分也许与两湖会馆有关。

榕江当年的两湖、五省、广东、江西、贵州、浙江、四川、福建、粤西9大会馆,由于历史的原因,至今保留完整的仅有两湖会馆和广东会馆。会馆均分布于老街,老街的一侧就是都柳江码头。会馆的柱子、门窗、石雕都透露出有别于当地建筑式样的信息,气派的门头、宽敞的内院,让游客遥想当年各地商帮在古州城开展贸易活动的热闹纷繁。红七军在榕江活动时,曾在两湖会馆设置一纵司令部,为会馆增添了红色文化内涵,2018年两湖会馆被列为省级文物保护单位。

如何既保护好文物单位,又能赋予会馆的新时代内涵?榕江县将修缮后的两湖会馆定位为“文创产品研发中心”,引进研发团队,针对自身特色和优势推出适应不同层次需求旅游文创产品,不断推进文旅创新与融合。记者在会馆内看到,第一进建筑为榕江历史图片陈列长廊,第二进建筑为文创产品展示厅,第三进为故乡书院。文创产品以蜡染手工艺品为主,具有鲜明的地域性,而故乡书院则为访客提供休息、品茶的休闲场所。旅游已过旺季,仍不时有游客进馆购物、参观、拍照。赵兴鹏说,不管是当地居民还是游客,他们来会馆感受历史与文化的交汇融合,这就是文化场馆的吸引人之处。

1934年,红六军团、中央红军曾二过黄平,在旧州留下了许多红色革命史迹。其中红六军团曾在天后宫设立临时医院,在仁寿宫召开济贫大会。黄平县结合这一革命史实,将天后宫设为“黄平县革命历史陈列馆”,在仁寿宫开辟红军济贫大会演出场地,让文物在传播红色文化的过程中“活起来”。除天后宫、仁寿宫外,万天宫(川主宫)即四川会馆也是一处保护完好的建筑,宽大的院坝和院墙,彰显出当年的不凡气象。

旧州古建筑群是全国重点文物保护单位,作为其中的重要成员,天后宫、仁寿宫和万天宫每年吸引络绎不绝的研学团队、游客慕名前来参观,有着“在黄平旧州旅游,不到‘三宫’等于不到旧州”的说法,3处会馆的文旅魅力经久不减。

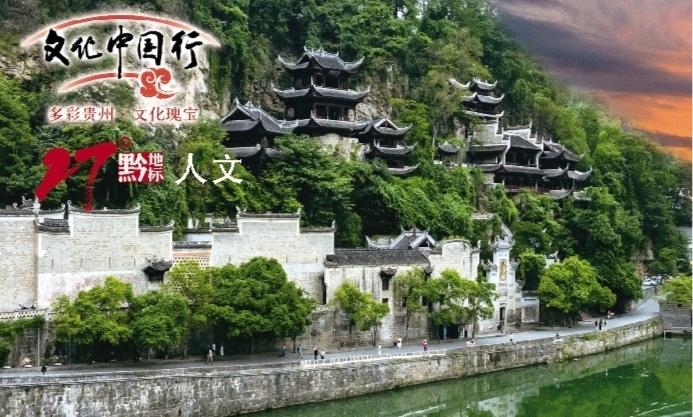

㵲阳河蜿蜒东流,到黔东南州镇远古城处因水库蓄水形成一个平坦的湖面。站在古城的府城一侧远眺,㵲阳河对岸青龙洞下的一片古建筑群异常醒目,其中最为显眼的是万寿宫,宽大的墙体十分抢眼。历史上镇远古城的六牌、十巷、八大会馆、十二戏楼以及古民居、古巷道、古码头、古井等至今仍有部分保存完好,而作为8大会馆之首的万寿宫,在古建筑群中脱颖而出。㵲阳河水运贸易成就了会馆的昔日荣光,会馆也丰厚着镇远古城的人文历史内涵。

镇远县境内有县级及以上文物保护单位共97处,单是全国重点文物保护单位就有4处,万寿宫就是其中之一。作为青龙洞古建筑群的重要组成部分,始建于清雍正十二年(1734)的万寿宫的建筑风格独具一格,马头墙、山门枋、戏楼、厢楼、杨泗殿、客堂、许真君殿与文公祠等单体建筑构成的群落,展现出江南徽派建筑的风采神韵。古风盎然的砖木结构,精巧唯美的木雕窗花,青石铺就的天井庭院,让峭壁之下的万寿宫更显雄奇精美,成为镇远古城游览的热门打卡地。

位于仁寿巷的仁寿宫,早期为江西会馆祭祀的场所,清雍正年间会馆迁入万寿宫后,交由临江府人看管,现为县非遗展示馆。今年“五一”假期,根据吴敬梓长篇小说《儒林外史》“龙神嫁妹”内容改编而成的中式婚礼在此上演,镇远游又有了新的打开方式。10月23日,外籍网络达人、主持人、留学生游走镇远古城期间,在仁寿宫开展非遗体验活动,文旅胜地再上热搜。“这里不时会举办中式婚礼和非遗展示活动,让人感受这座古城更多鲜活的细节。”熟悉家乡风物的镇远县融媒体中心主任江春健说。

会馆空间展现人文魅力

让作为文物的会馆活起来,已成为文物保护利用的一道重要课题。2010年镇远县引进社会资本200余万元对两湖会馆进行修缮,政府给予其一定年限的使用权,修缮好后的两湖会馆开办成较有特色的客栈,让这幢文物建筑在使用中延展生命,彰显生机。2023年注入社会资本4300多万元,打造与镇远历史有紧密关系的汉、唐、宋、元、明、清风格的特色套房,文物活化利用再出新意。吴寿军是镇远县文物局局长,他们在致力推动文物建筑“有人管、在利用、出效益”,古为今用,不断彰显文物中蕴含的时代价值,让历史文化更多滋养人们的生活。

天后宫是镇远4家全国重点文物保护单位之一,曾是福建人祭祀妈祖和福建商人聚会之所。它的前面,就是天后宫码头,可以想见当年航运发达、商贾云集的盛况。建筑内陈列许多关于妈祖文化的图片和文字,长江流域与东南沿海之间商贸文化交流的缕缕气息,在古色古香的建筑中流露出来。工作人员告诉记者,天后宫是对外免费开放的一处人文景点,秋冬季仍有许多外省游人到此参观,并驻足逗留,拍下照片和视频。

石阡县的万寿宫和禹王宫,是该县全国重点文物保护单位的重点建筑,布局严谨,工程宏伟,工艺考究,从框架到细节皆呈现出中原文化、地域文化、民族文化的融合气象,生动形象地反映了历史上石阡古城的经济发展、文化交流和民族融合的基本状貌。“两宫”经过修缮保护,已被辟为文旅景点。此外,黎平的两湖会馆、毕节七星关的陕西会馆、赤水复兴的江西会馆、铜仁的川主宫等,也都在文旅融合中担纲主角。

贵州省文化保护研究中心副主任石斌说,以万寿宫为代表的商帮会馆,其建筑样式、门窗雕刻、牌匾信息、塑像等,都反映了审美观在艺术价值中的体现。中原文化、湘楚文化、湖广文化、海洋文化等诸多文化支流汇入贵州本土文化干流,形成了海纳百川的文化景观。“外来文化的审美的艺术情趣、审美的价值取向等,都反映在会馆的架构和细节上。许多会馆的建筑风格虽然有着鲜明的异地风格,但多半都与贵州当地的建筑工艺有一定的结合,使会馆呈现出兼收并蓄的开放姿态。”近年来,省文物保护研究中心推出《石阡万寿宫修缮工程报告》等保护研究成果。

记者在采访中发现,作为文物保护单位的会馆,属地相关部门都十分重视修缮保护和活化利用,在“文化+”“旅游+”的当代叙事中既保有文物信息的完整性,同时也在运用更多的打开方式进行活化利用。除了贵阳市区的会馆因为历史嬗变基本消失,其他地区的会馆因为较少遭遇冲击相对保存完好,历史价值、审美价值、科学价值的文物属性在许多会馆中得到较好体现。石斌说,历史价值、审美价值、科学价值的文物属性决定了文物的形状、结构、材料、工艺不能改变,原形状、原结构、原材料、原工艺不能改变,因为这些刚性要求,才使得文物基因得以有机延续、闪耀。

人员的不断迁徙促进商旅贸易的发展,也决定了会馆的商业元素和文化元素相生相伴。会馆成为保护同乡、同行权益的联谊场所,在于它的枢纽性和凝聚力。走进万寿宫、两湖会馆、广东会馆等会馆,记者感觉到曾经依托会馆而行的早期“贵漂”一族,不仅推动了贵州的经济发展,也给贵州注入了多彩的文化符号。

据《中国会馆史》不完全统计,贵州存留到当代的会馆达35处,涵盖湖南、湖北、江西、四川等10余个省份的会馆,而历史上曾经出现过的会馆更是数倍于此。“对地处西南一隅的贵州来说,如此规模的会馆数量,足见贵州的潜力和吸引力。”史继忠说。

在贵州省文物事业发展中心主任张勇看来,文物是历史的见证、文化的载体、民族的记忆。推进文物保护利用和文化遗产保护传承,注重将文物保护与经济社会发展相结合,积极探索文物的合理利用途径,让历史的光辉在当代继续闪耀,是时代发展的题中之义。