贵州日报天眼新闻记者 向秋樾 李莎

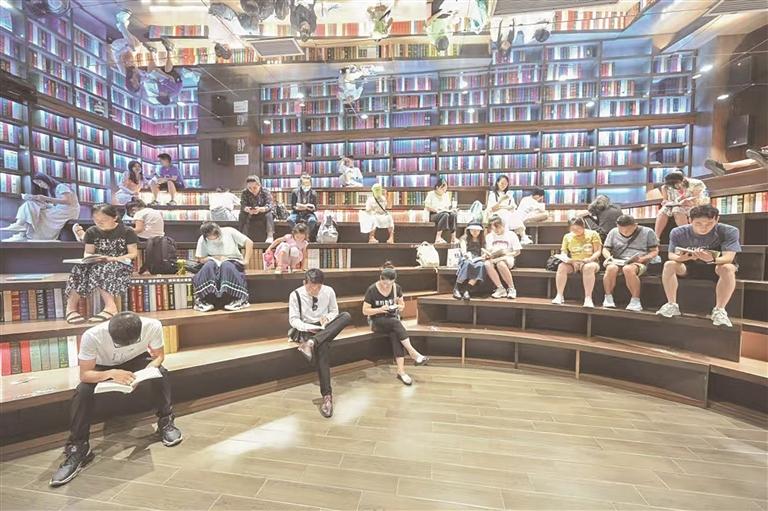

11月23日,正值周六,虽然室外裹着寒风的细雨飘个不停,但贵阳钟书阁书店内温暖明媚。打卡拍照、读书买书、漫游闲逛的人倚靠在各个角落,桌椅旁边放着厚外套……这是独属于冬的“氛围感”。书店出口旁的智慧讲堂里,一场“围炉式”的主题沙龙分享会也在这“冬的氛围”之下开始了。

在这场热火朝天的讨论里,来自贵州文化领域的专家学者、作家、评论家、新闻出版人、教育工作者与书店经营者们各抒己见,一吐为快,剖析实体书店生存现状,分享存留在书店里的记忆,寻求解决问题的最优解。在一个个观点的碰撞中,“书”与“书店”是绝对的主角。

实体书店难在何处?

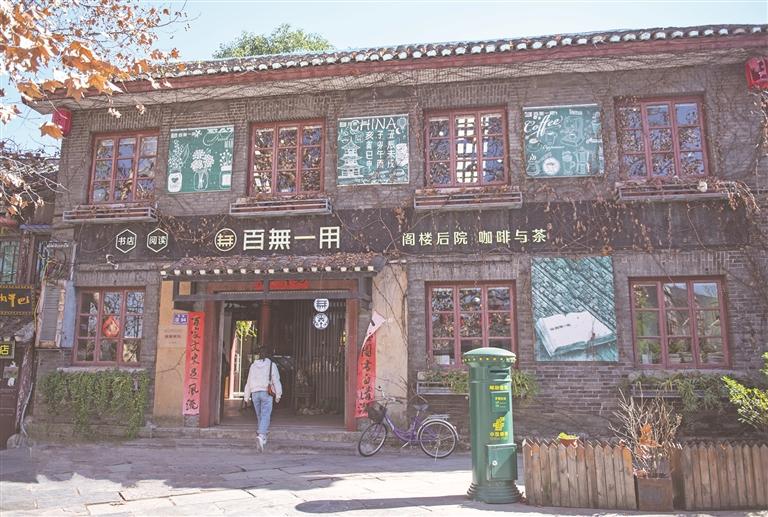

“开书店除了不赚钱,还是蛮快乐的。”百无一用书店负责人胡丽亚调侃起自己的现状。

百无一用书店除了卖书,还组织开展本土文化活动,承接研学活动,店内还出售贵州银饰文创等产品。“已经向复合型文化空间转变。”胡丽亚说,“只有这样,才能维持书店的基本运行。”

难道大家都不阅读了吗?答案是否定的。

2023年,我国成年国民各媒介综合阅读率稳步上升,数字化阅读方式接触率成为主要增长点,人均电子书阅读量为3.4本,高于2022年的3.33本。

“不是大家不读书了,而是电子书更便捷,更加符合当下人们的生活习惯。”在活动发起人、贵阳钟书阁负责人黄小军看来,当下的生活节奏较快,阅读以多样化的数字检索走进大众生活,逛书店成为另一种娱乐休闲的方式。

对此,贵州省图书馆馆长彭银十分赞同。在贵州省图书馆,电子借阅量高出纸质图书借阅量数倍。“被改变的不止书店,还有图书馆。”彭银说,“在有限的经济条件下,如何平衡公共服务与经济效益之间的关系,是一项艰巨的任务。”

智能化时代的到来、阅读习惯的改变,成为实体书店越来越艰难的原因之一。此外,电商销售低于书店的价格也夺走了读者的大部分“宠爱”。

最新数据显示,过去一年,短视频电商已经成为仅次于平台电商的第二大图书销售渠道,实体书店的市场份额进一步下降至11.93%。

贵州历史文献研究会理事长、《贵州文库》副总纂王尧礼,亲历着这一变化。1991年到2010年,他居住在云岩区永乐路附近,亲眼见证一个个书店倒闭,心中满是荒凉。“年轻人都去网上买书了,大多数书店都在靠情怀支撑。”王尧礼说。

让阅读和多维度生活共呼吸

面对诸多挑战,实体书店该怎么办?

著名文化学者、《贵州文库》总纂顾久认为,一方面要得到政策的支持和引领,营造良好的阅读生态,另一方面,书店应该向内深化,在不断创新探索的同时,回归书店“原始竞争力”,那便是选品。

在顾久看来,城市书店已经演变成“文化空间”,回答着大众“读什么书”的问题。“书店应该不断革新,定期更新藏书,紧跟时代最新步伐,引导大众,特别是青少年群体,保持对世界的好奇心。”顾久说。

贵州师范大学历史与政治学院教授王进对此深表赞同。作为贵州省“十大阅读影响力人物”称号获得者,他在多地走访调研时发现,读书在大众生活中从未走远,但有很大一部分人不知道读什么书,在这个庞大的群体中,家长是最大占比。

王进说:“其实每个人都知道阅读很重要,书店或许可以从做好阅读服务开始,框选消费人群,细分消费场景,剖析消费需求,去回答‘谁需要书’‘谁需要书店’的问题。”

“时代革新抛出的问题,平等地落在每一个行业身上。”在著名文化学者,贵州出版集团原党委书记、董事长彭晓勇看来,不仅仅是实体书店面临转型问题,出版、媒体等行业也都如此。所以,“谁来读”“读什么”既是关键问题,也是突破之道。

彭晓勇认为,青少年群体是阅读主力军,在教育体系之外,书店可以成为青少年主动阅读的乐土,给予青少年多元化的阅读体验,做好阅读引导服务,为书店行业的未来发展注入活力。

数字化时代,书店正在经历前所未有的转变,引导阅读回归生活无疑是一种值得实践的模式。

贵州出版集团编委会主任谢亚鹏认为,无论是出版社还是实体书店,都应该转变认知,强化阅读的功能价值,向大众化生活靠拢,更多地去倡导一种生活方式,传递文化理念。

落地的种子不会死

数字阅读如火如荼、电商平台低价冲击,为什么城市依然需要书店?

在文学评论家、贵州省美学学会副会长、贵州师范大学文学院副教授索良柱看来,在泛娱乐化的背景下,深度阅读的意义也更具现实性。“重构健康的文化生态需要社会各界共同努力,但我们也应该保持乐观,因为仍然还有很多人热爱着书店。”索良柱说。

“每个人都有一个书店梦,那是因为书店承载着我们理想中的生活。”贵州大学阳明学研究中心主任、副教授张明认为,图书行业永远不会消亡,因为大家都对书店有一种文化偏执,那是一种“精神乌托邦”式的想象,还有很大的挖掘价值和兼容空间。

“书店是城市的温度。”党建头条贵州区负责人、光明读书会贵州阅读管理部负责人邓江龙也对实体书店的未来充满信心。他认为,实体书店作为城市的文化灯塔,其存在意义远超于书籍销售本身,它们是文化传承与创新的重要阵地,城市需要它,人类亦然。

这是一场探寻实体书店如何突围的交流碰撞,也是书店经营者黄小军又一次对自我内心的追问。

今年8月,有着26年历史的重庆精典书店选择一元易主;9月9日,西安茑屋书店发布闭店通知;9月17日,陪伴重庆人5年的钟书阁停止营业……

在这个共同的困局之下,贵阳钟书阁也没有幸免,人流量减少、购书率降低、水涨船高的成本开销,让这座美丽的书店逐渐黯淡。但这些摆在桌面上的难题并没有打消黄小军对书店的热爱。

“当下的环境,开书店的确不是创业的优选,但如果我能走到最后,我一定会坚持下去。”黄小军的态度积极乐观,他表示,开书店的这些年,得到了政策的帮助,也获得了业内人士的大力支持,内心已经非常感激。但如何留住城市书店,除了书店要自主激活“造血”功能,还需要顶层设计引领协同跃升,借鉴浙江、江苏等地的成功案例,在财政补贴、税收减免、场地租金优惠等多个方面考虑,提升书店生存能力。

“没有什么能够‘杀死’图书。阅读的姿态和方式都在变,但‘阅读’这件事,却正以多元化的方式融入公众的生活。”即便面对窘迫,黄小军依然不后悔自己的选择,他说,在他的生活扉页里,开一家书店是现在进行时,也是未来进行时。