周章辉

青溪是坐落于贵州省镇远县东部的一个乡镇,曾是青溪县驻地。明洪武二十二年(1389),始建青浪卫,隶湖广都司;万历二十九年(1601),改隶贵州都司;清雍正五年(1727),改卫设青溪县,隶思州府;民国三十年(1941),裁青溪县,西部辖地并入镇远县,东部并入天柱县。青溪本来寂寂无名,大多数人知道它,源于青溪盛产的美酒——青酒,也源于其在历史上诞生了我国近代史上第一个钢铁厂——贵州青溪铁厂,开启了中国近代钢铁重工业的先河。

清光绪中期,随着洋务运动的兴起,贵州也有了工矿业的发展。因贵州矿产丰富,尤以煤铁为盛。加之煤、铁使用较广和急迫,且易见成效,所以当年清政府着力煤铁,突出铁矿的开采与冶炼。据《镇远通史》记载,青溪一带原有土法冶炼生铁的土高炉和土毛炉50多座,年产量最高达25万公斤。光绪十一年(1885)12月18日,贵州巡抚潘霨奏:“黔省矿产极多,煤铁尤甚,如能开采合法,运销各省,可免购自外洋。”得旨:“即着该署抚详细体察,认真开办,毋得徒托空言。”(《清德宗实录》)。次年2月,潘霨进一步拟具开采各矿章程上奏,建议采取“商办官销”的形式办厂开采,得到清政府的批准。开始在青溪的上河坝筹建青溪铁厂。

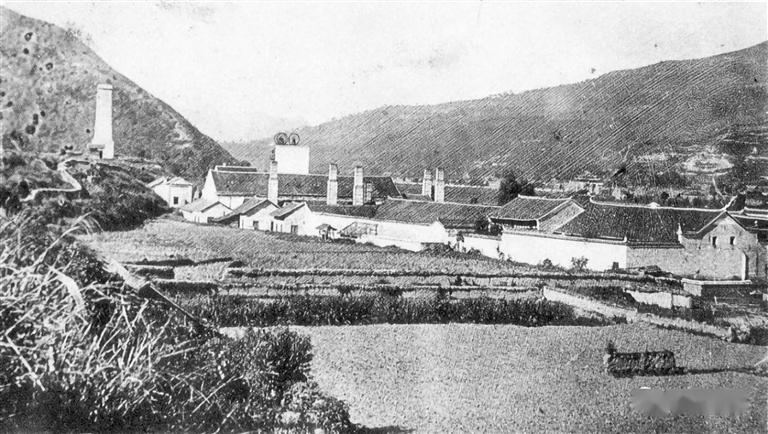

青溪铁厂在筹办伊始,以“股份制”方式集资。建厂所需白银30万两,向省内外征集股本。为掌握领导权,潘霨邀请其胞弟、上海制造局候选道潘露担任总办。潘露从上海聘请由法国人罗克莱带队的外籍工程师作为技术指导,在江浙雇佣一批技师和工匠。潘霨责成贵州矿务总局拟定《贵州矿务扎文》见诸各报,公开青溪铁厂的招股计划及计息方法,宣布“无论何省绅士商民,均可附股,计每股收银100两,共拟招3000股,含银30万两”。潘露还在常德、汉口、上海等地设立分局,采取“官运商销”的模式营销。但结果只集得商股10万两,贵州当局只好借拨款银19.2万两,基本保证了建厂所需资金。经过近5年的筹建,光绪十六年(1890)6月,青溪铁厂在艰难中诞生,开始炼铁。

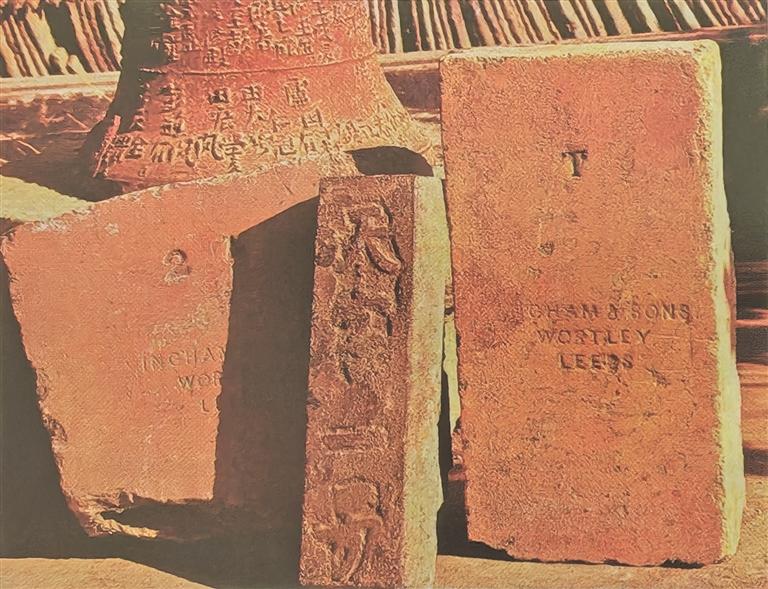

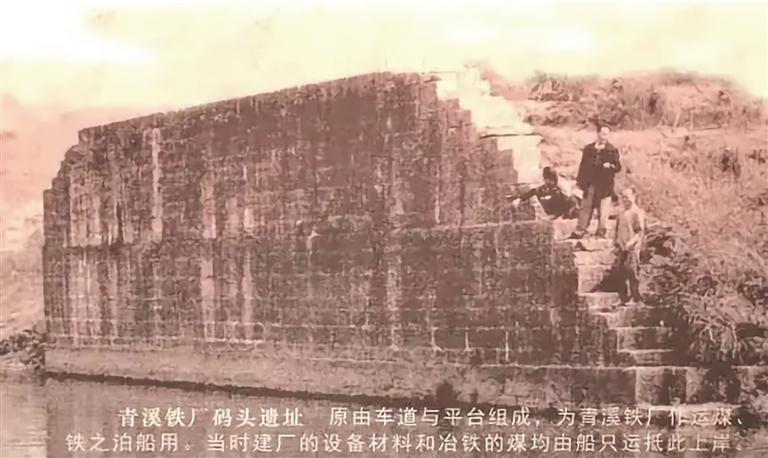

青溪铁厂北抵㵲阳河,河岸修有泊船码头,冶铁的煤均由河上船只从瓮安等地转运至此上岸,码头和厂区之间有沿轨道运行的吊车进行装卸和运载。据《贵州省志·工业经济志》记载:“清光绪十二年(1886),贵州巡抚潘霨筹办了贵州青溪铁厂,这是贵州第一个官商合办的近代工业企业。光绪十六年(1890)6月初一日,青溪铁厂正式开始炼铁。该厂占地60余亩,厂内分设炼铁、炼钢、轧钢3部分,各种机器设备32件……按设备生产能力估计,该厂可生产铁250吨、钢48吨。”青溪铁厂在首批生产的铁锭上刻有“天字一号”4字。镇远博物馆里现存的一块“天字一号”铭文铁锭,长33.5厘米,宽9.5厘米,厚6.5厘米,重6.5千克。

青溪铁厂开工不久,便遇到了一系列困难,陷入岌岌可危状态。镇远虽然是贵州重要港口,㵲阳河水路交通在贵州首屈一指,但河道终究不够优良,通航能力弱,产品外运困难,供货渠道不畅。原先看上去漫山遍野的煤矿,等到铁厂上马后,才发现都是些没有开采储量的鸡窝矿。燃料需要从数百里之外的瓮安人挑马驮运过来,成本极高,而且不符合高炉冶炼的要求,在生产中多次导致高炉爆炸,伤人事故频发。1890年7月16日,潘露由于巨大的精神压力和过度劳累,积劳成疾病故,使得铁厂无人管理,生产停摆。其后贵州候补知府曾守铨、上海道员陈明远先后接办铁厂,但两任总办均在任上贪墨,铁厂瘫痪。潘霨因为数十万两白银无法归还,深感责任重大,吞金自尽。光绪三十一年(1905),青溪铁厂彻底关闭。

青溪铁厂是当时中国规模最大、设备最先进的钢铁联合企业。由于传统中国步入工业社会最根本的问题不是技术,而是文化、观念和制度问题。作为采取资本主义经营模式大胆尝试的青溪铁厂,注定了与中国发展了几千年的封建社会制度水土不服,受封建官僚政治对铁厂筹建、经营过程的影响和制约,主办人缺乏近代企业生产技术和管理水平,以及地处西南的镇远在清末还不具备近代大型企业生存的基础条件等诸多因素的影响,筹办5年、接办7年、承办12年,由创建到破产累死1个总办、自杀1个巡抚、2个继任者被撤职查办,经过几番折腾,轰动一时的大型钢铁企业青溪铁厂在仅仅正常生产3个月后,最终以失败告终(《贵州通史》第三卷)。不过,钢铁技术并未因此在中国消失,而是逐渐在中国大地上生根发芽。青溪铁厂虽以失败告终,但对于当年羸弱的中国来说,是一种尝试,它激起了无数中国人实业强国的梦想,是中国近代钢铁重工业的发端。

如今,青溪铁厂已不复存在,厂区唯一保存下来的建筑是㵲阳河岸的机动船码头,提示着在沧桑的历史岁月中,曾经在这片土地上发生过一段惊人的奇迹,闪耀过短暂的辉煌。1986年10月,镇远县人民政府公布青溪铁厂遗址为县级文物保护单位。2015年6月,贵州省人民政府公布青溪铁厂遗址为省级文物保护单位。

青溪铁厂的开办,以贵州近代工业的第一缕曙光,带着悲壮的色彩开启了中国和贵州近代化转型,首开中国创办民族重工业企业的先河,它比著名的汉阳铁厂还早4年,使中国洋务运动“实业救国”在青溪拉开了序幕(《镇远通史》)。青溪铁厂存在的时间虽然不长,却称得上是贵州近代工业的一个新开端,在我国民族工业发展史上有着里程碑的意义,为研究清代民族工业史及经济发展史提供了重要的实物依据,成为近代中国重工业启蒙地之一。