贵州日报天眼新闻记者 周梓颜 陈祖嘉 周文君 普安县融媒体中心 袁晓

走进普安县青山镇高箐社区沙坑组,放眼望去,乡间道路干净整洁、农家小院错落有致,晒谷场、公厕等公共设施一应俱全,小小乡村随着基础设施完善进一步提升了服务功能和旅游吸引力。

近年来,普安县青山镇高箐社区抢抓东西部协作契机,牢牢树立“组织振兴引领乡村振兴”理念,坚持党建引领,持续在强组织、优治理、兴产业、美村庄上下功夫,高质量打造沙坑组、水淹坪组乡村振兴示范社区,有力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,绘就了一幅产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新图景。

沙坑组的发展,是普安县高菁社区乡村振兴示范点建设的一个缩影。

一尾鱼一串果,产业兴旺开启“增收密码”

立秋过后,普安县高箐社区沙坑组淡水鱼养殖项目管理员秦文波每天6点就要乘船到村里的淡水鱼养殖基地进行巡逻,“日常工作就是观察鱼的活动、吃东西的情况,打捞死鱼,防止水质恶化。”说话间,他结束了手上的打捞工作。

普安县高箐社区沙坑组有一深潭,称“夜郎潭”,清冽甘甜的泉水一年四季不间断从潭中汩汩冒出,流进村里的淡水鱼养殖基地。

去年,高箐社区流转土地97亩,采购鱼苗16667斤,项目实施主体为高箐社区集体经济组织合作社。资金注入合作社后,按照市场化运作模式,采取“党总支+村集体经济合作社+农户”的方式组织实施,通过分红和带动就业的方式,带动农户发展增收,壮大村集体经济,利益联结采取“效益分红”的方式进行,按照项目实际生产纯利润进行股比分红,80%由村集体用于差异化分配,20%用于鼓励养殖大户和壮大村集体经济。

自从村里开办养殖基地后,秦文波便嗅到了商机。过去,秦文波主要以种植烤烟为主,自从开始养鱼后,每天都乐呵呵的,逢人问鱼长大了没有,便说,“水好,今年肯定是大丰收。”

他的这份自信源自“夜郎潭”水好,从前汩汩泉水润泽了庄稼,如今清冽甘甜的泉水也为鱼儿提供了好养分。

“我们这里的水是好水,养殖的淡水鱼很鲜美。而且已经跟兴义的公司签订了合作,现在最大的鱼都长到10斤咯。”秦文波笑着说。

自从承包了淡水鱼养殖基地的管理工作,秦文波每天都要在湖边转转,观察鱼的长势,也发现有更多钓鱼爱好者来到这里。“这里钓鱼20元一个小时,我管理鱼塘工资给的是20%的股份。今年鱼的价格大概是8块钱/斤,管理好了预计收入不错。”

时至下午,湖面吹来的微风十分惬意,吸引了周边村民在此拍照打卡。“放暑假了我到湖边来玩玩,拍照打卡。这里的风景是最美的。”村民吴慧说,自从村里修湖以后,风景更美了,环境也更好,大家都喜欢到湖边散步。

目之所及处,钓台上几名钓鱼爱好者抛竿入水,悠然自得地垂钓。“上竿。”只听一声吆喝,一尾草鱼被拉出水面。

“我是周边村寨的,有空到这里来钓鱼,这里风景好,也不远。”游客成先生说。

循湖望去,沿岸的雕栏、白墙灰瓦倒映水中,勾勒出一幅生机勃勃的乡村田园画卷。

乡村振兴的风吹到村里,秋日的田野硕果累累引人注目,20余亩土地上种植的水晶葡萄已进入丰收季。

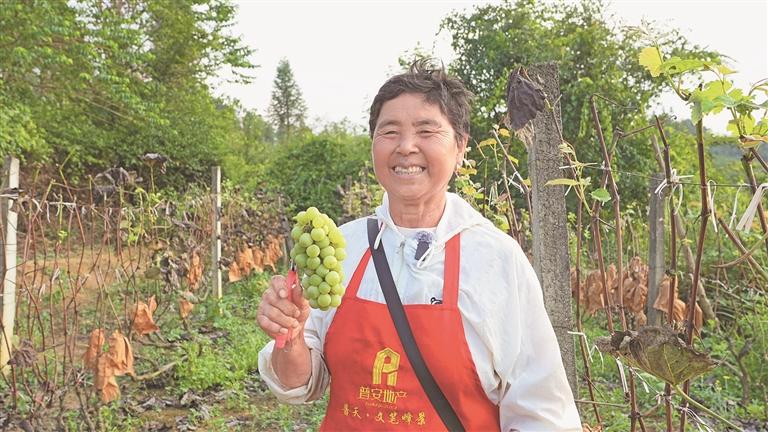

穿过田坎,可见袋装好的水晶葡萄垂挂在葡萄架上,十分诱人。水晶葡萄种植基地负责人刘朝英正将一串串修剪好的葡萄放入筐中,葡萄种植园里时不时传来游人的嬉笑声。

“水晶葡萄,不甜不要钱。”遇见游客询问,刘朝英忙不迭地宣推自己的水晶葡萄。

“今年我家的葡萄产了10万斤左右,最多时一天卖上万元。都是我家老两口自己管理自己种植,干了14年了。”刘朝英忙着采摘、剪果、称重,葡萄园里一片热火朝天的景象。

产业兴旺带动乡村振兴。一尾鱼引领了沙坑组的乡村振兴步伐,蜂糖李、葡萄产业的相继投产,为村民开辟了增收新渠道,越来越多的村民开启甜蜜生活。

宜居宜业,和美乡村书写“幸福密码”

沿湖远眺,清一色白墙灰瓦的小楼镶嵌在山水之间。

“国家拨款,把我们这里厕所、猪圈和厨房都修好了,还搞起了旅游,修建了停车场、议事亭,眼看村里环境越来越好,老百姓也高兴。”普安县高箐社区沙坑组组长秦成坤说。

2022年,普安县高箐社区被列入乡村振兴示范点,沙坑组立足实际,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,坚持规划先行、远谋近施,着力打造美丽乡村。

秦成坤家门口的小菜园里种植了李子树、辣椒、香菜、小葱,在满足自家吃菜需求的同时,也装扮着沙坑组的村落一角。“人居环境改造,我们每家每户都给修建了小花园,这也是我们美丽乡村建设的一小步。”

近年来,高箐社区沙坑组通过建立“一中心一张网十联户”机制,将党小组建在示范点内,强化基层治理,确保乡村振兴各项任务落地见效。每季度开展“十星级”户评定挂牌活动,更是激发了村民参与乡村建设的热情,形成了比学赶超的良好氛围,并开展环境整治,墙面粉刷、瓦面翻新、堡坎加固等工程,让古老的村落焕发出新的生机与活力。

同时,沙坑组精心布局了7个议事亭,不仅为村民提供了休闲聚会的好去处,也促进了乡村治理的民主化。

行至村里,650米的人行步道蜿蜒于田野之间,串联起自然与人文的和谐之美。新建坝基、晒谷场、公厕等基础设施,推动乡村基础设施提档升级。

“过去开会都聚集在组长家,现在这个议事亭和晒谷场已经成为我们群众坝坝会的场所。”高箐社区党支部副书记余昌荣介绍道。

农村人居环境整治是实施乡村振兴战略的重大任务。

近几年,高箐社区沙坑组不少外出打工的村民不约而同地选择回村生活。这一返乡创业的热潮,得益于此地人居环境的改变以及文旅产业的拉动,为村民开辟了一条致富之路。

临近饭点,淡水鱼养殖基地旁的秦氏山庄便已经忙活起来。

“今天朋友要来吃鱼,一早就准备上了。”厨房里正忙活的,是山庄老板秦文勇。

早年,他到西藏当兵,后留在西藏做中药材生意。两年前回家过年时发现村里大变样,今年1月份便利用自家房屋办起了山庄。“村里路修通了、环境也变好了,家门口还修建了人工湖,前两年就想回家开个农家乐。”三层小楼,靠山近水,占据地理优势,让秦文勇有了更多的想法和念头。

“我家这里夏天湖风吹着很凉爽,一层楼我准备开个小餐馆,二层楼现在我正在打造中,想做成家庭旅馆。”秦文勇说,明年一定实现整体开业。

村庄的发展吸引越来越多外地人进来,也让更多村里人“回来”。

“同学以前想在外面买房子,现在回家修建起了小楼。”秦文勇指着湖边的一幢房屋感慨,村里的发展让他们有了新机遇。

若问和美乡村宜居宜业的“幸福密码”,高箐社区的乡村振兴实践,正逐步成为经济兴、百姓富、生态美的乡村振兴新样板。

收烟叶忙赶“烤”,技术赋能破解“增收密码”

初秋的青山镇,一片片烟叶在阳光下跃动着丰收的浮光。眼下,普安县各烟叶收购点陆续迎来了开秤以后的收烟高峰期。

走进青山镇高箐社区烟农吴建平40亩的烟地里,工人们正查看并采摘成熟烟叶,眼手配合麻利。

“今年预计能收约1.3万斤烟叶,按照烤烟合同约定,能卖出近20万元。”吴建平跟随父亲脚步种植烟叶近七年,今年种植规模比去年扩大了一倍。

为了防止干旱对烟叶生长造成的影响,吴建平在烟叶站的指导下在烟叶种植地里使用了“烤烟种植中推广应用滴灌与水肥一体化技术”。

“青山烟叶站今年推广了3000亩,这个技术能有效节水抗旱,不仅有效解决了春旱,还能均匀供肥保证烟株生长一致。”青山烟叶站副站长李才沛介绍,“今年移栽以来,天气较好,雨水充足。但在移栽后出现了短暂干旱天气,导致烟叶移栽后早生快发缓慢,烟农利用滴灌技术给烟地精准滴灌,实现了水肥一体化操作,在减轻劳动强度的同时提高了烟叶生产质量和产量。”

据悉,烤烟作为普安县支柱经济产业之一,主要分布在青山、新店、雪浦、罗汉等乡镇。今年青山镇烟叶面积1.79万亩、农户668户、收购烟叶计划4.39万担。

烟叶种植过程分为土地规划、育苗、移栽、田管、烘烤、收购等。为了保证烟叶丰收,青山烟叶站为烟农提供了集雨池制作、深翻抗冬、绿肥压青、起垄、覆膜、移栽、滴灌、田间管理、不适用鲜烟叶处理、科学打顶、病害防治等技术。

青山镇高箐社区烟农汪文兴的60亩烟地正在紧锣密鼓地收烟叶。“今年能收烟叶近两万斤,种植过程中烟叶站的技术员经常到烟地里看,发现虫害、生病就会给我们发农药或者教我们怎么防治。”王文兴说,现在烤烟也比较省心,在高箐社区烤烟点有青山烟叶站安排的技术员帮忙烤烟,自己在旁边注意温度、观察烟叶烘烤情况即可。

“在诸多环节中烘烤环节尤为重要,它是田管后进入烤房变成商品的一个重要节点。”李才沛表示,要特别注意烟叶烘烤曲线、分类编杆、分层上炕等环节,确保高质量烘烤出高品质烟叶。

据介绍,推行烟叶分类烘烤,是一项提高烟叶烘烤质量的基础措施,它不但能有效降低烟叶烘烤技术难度,让烘烤更简单、精准、高效,而且能起到提质增效、减工降本、促农增收的目的。

目前,青山烟叶站技术员及时组织技术人员到田间地头、收购现场,做好技术指导和烟叶初分预检服务,“我们组织烟农做好专业化烘烤,确保上部烟叶4至6片成熟一次性砍烤等。同时,分时段调度收购烟叶,减少烟农交售等候时间,收购中做好‘十个一’服务。”

今年,普安县烤烟合同约定种植5万亩,计划收购烟叶12.5万担,预计产值2.14亿元。李才沛表示,今年还设置了烟农休息室、为烟农提供茶水简餐等,让烟农安心赶“烤”。