贵州日报天眼新闻记者 金秋时 王瑶

美丽贵州,规划先行。8月9日,在省政府新闻办召开的新闻发布会上,贵州第一部省级“多规合一”国土空间规划——《贵州省国土空间规划(2021-2035年)》正式对外发布。

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据。近年来,省委、省政府高度重视《规划》编制工作,在省国土空间规划委员会领导下,省自然资源厅组建工作专班,会同编制团队,系统开展“人口城镇化”等16项专题研究,全面调研对接部门需求和地方诉求,《规划》成果广泛征求并充分吸纳了部门、地方、专家和公众意见。

《规划》于2023年12月21日获国务院批复,整合集成了主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划在“目标、指标、坐标”三个方面的优势和特点,首次从省级层面实现了从各类空间性规划“九龙治水”到国土空间规划“多规合一”的重大转变。

★守好“三区三线” 实现高水平保护

《规划》分为10章41节,包括“目标任务—空间格局—支撑体系—保障措施”四个部分内容,进一步明确了“三区三线”的管控措施。

省自然资源厅党委书记、厅长周宏文介绍:“科学划定‘三区三线’,对我省加快形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的国土空间格局具有重大意义。”

按照“先农田、后生态、再城镇”的原则划定优先序,《规划》严守耕地保护红线,严格落实永久基本农田特殊保护制度,强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。实行生态保护红线分级管控,生态保护红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动,其他区域禁止开发性、生产性建设活动,在符合法律法规前提下,除国家重大项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。严格城镇开发边界管理,城镇开发边界内,各类建设活动严格实施用途管制,实行“详细规划+规划许可”的管制方式,依法履行相关规划许可手续。

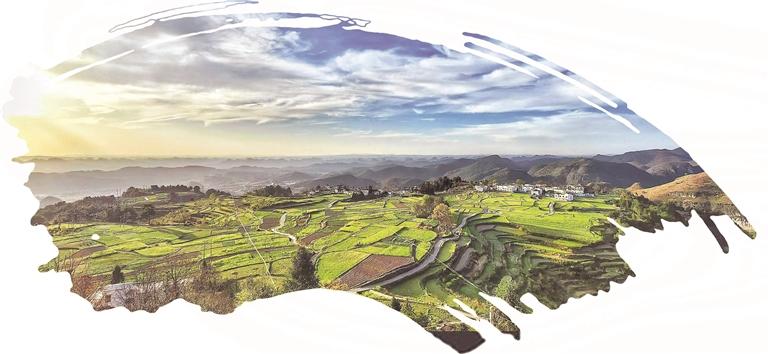

《规划》中,坚持耕地保护应保尽保应划尽划,永久基本农田划足划优集中连片,全省超过98%的现状耕地纳入耕地保护目标,超过90%的可长期稳定利用耕地划为永久基本农田。优化生态保护红线,在“四山八水”等生态安全区域划定的生态保护红线超过全省的77%。坚持绿色发展,集约紧凑划定城镇开发边界,统筹考虑“强省会”行动实施和“六大产业基地”建设,新增空间重点向“一群三带”和重大平台、重大产业等倾斜,引导资源要素集聚。

贵州省“三区三线”划定成果已于2022年11月获国家批准。全省共划定耕地保护面积5028.04万亩、永久基本农田保护面积3613.97万亩、生态保护红线面积6141.26万亩,城镇开发边界扩展倍数控制在2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。

通过划定以“三条控制线”为核心的各类管控边界,《规划》全方位统筹高质量发展与高水平安全,塑造了保障和改善民生的高品质国土空间。

★统筹优化布局 支撑高质量发展

“九山半水半分田”的贵州,空间资源更需“精打细算”和统筹优化布局。

省自然资源厅国土空间规划处处长夏颖介绍:“《规划》编制期间,我们采取资料收集、沟通对接、征求意见等方式,会同省相关部门全面梳理近远期重大基础设施、重点产业发展、重要矿产资源开发利用等项目安排及空间需求,落实‘六大产业基地’‘富矿精开’等省级战略部署,为各类重大基础设施建设项目提供规划依据、空间支撑和要素保障。”

《规划》统筹了能源、交通、水利和新型基础设施等规划布局,谋划了3000余个近远期重点项目,积极完善各级城乡生活圈体系,引导教育、医疗、养老、文化、体育、安全、应急等各类服务设施高效配置和均衡布局。

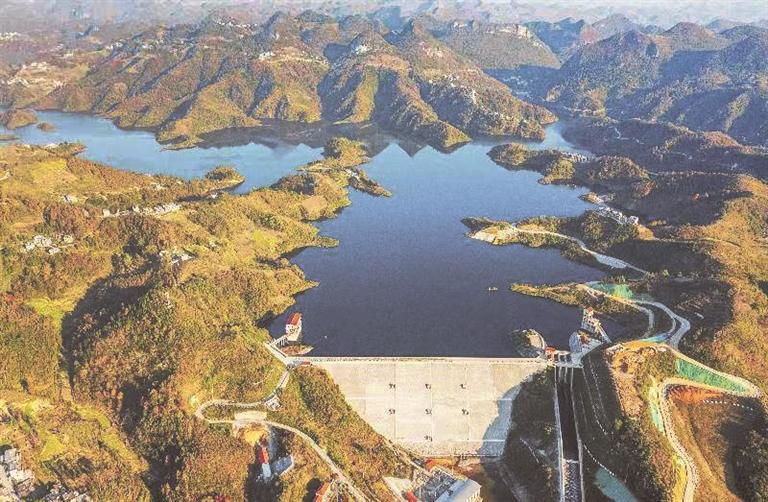

首先,保障安全可靠水源水网建设空间。围绕根本性解决我省工程性缺水问题,确定以水资源保护为基础、大中型水库建设为重点、水网主骨架建设为核心的水资源配置体系,将31个大型水库、215个中型水库、707个小型水库项目,以及黔中、黔西北、黔西南、黔东南、黔东北等207个水网工程纳入规划,为完善现代供水工程网络、构建城乡供水新格局、建设与改造灌区等提供规划依据。

其次,保障综合立体交通网络通道空间。完善沪昆、西部陆海新通道、粤港澳—成渝等国家骨干通道,巩固提升西南陆路交通枢纽地位。构建以贵阳为中心的“127”高铁交通圈,形成与高速铁路网协调互补、覆盖广泛、功能完善的普速铁路网,“6横7纵8联多支”高速公路网和“一枢十六支”民用运输机场网络,畅通北入长江、南下珠江的水运大通道,加快形成综合立体交通网。

此外,保障能矿资源开发利用空间。在毕节、六盘水、黔西南布局建设大型煤炭储配基地,打造西南地区煤炭保供中心。完善“西电东送”重要能源运输通道,保障“川气入黔”“渝气入黔”通道,推动“海气入黔”,预留跨省成品油管道通道。加强清洁能源布局,保障贵州西部百万千瓦级光伏基地建设,引导集中式风电布局,落实抽水蓄能项目空间保障。规划建设9个能源资源基地和12个国家规划矿区,优化形成四个能源矿产勘查开发区域。

省自然资源厅将不断健全完善全省国土空间规划体系,为全省经济社会高质量发展提供规划支撑和空间保障。

★“多规合一”改革 推动绿色蝶变

“多规合一”改革前,由于规划种类多且分属不同部门,容易出现内容重叠冲突、审批流程复杂、部分地方规划朝令夕改等问题,无法满足绿色高质量发展需要。

“规划引领,‘多规合一’改革,正为开创经济兴、百姓富、生态美的多彩贵州新未来注入源源不断的澎湃动能。”省自然资源厅党委委员、副厅长,新闻发言人夏清波表示,作为贵州首部省级“多规合一”国土空间规划,《规划》重点围绕国家战略协同实施以及省级重要决策部署落地落实,在全省国土空间开发保护新格局构建、主体功能区优化等方面作出了系列安排,通过建立统一的国土空间规划体系,实现了“一张蓝图”上对各类要素统筹协调和配置。

一方面,优化主体功能分区,综合考虑资源环境承载能力和经济社会发展水平等因素,以县为单元优化主体功能分区。优化后,农产品主产区22个,主要位于黔北—黔西南粮食主产农业区、黔东北—黔东南生态特色农业区等坝区耕地集中的区域,落实国家关于贵州粮食产销平衡区的功能划分。重点生态功能区25个,主要位于武陵山、乌蒙山等水源涵养、水土保持、生物多样性生态功能区,筑牢“两江”上游生态屏障。城市化地区41个,主要位于黔中城市群和三条国家交通主骨架沿线,打造引领全省城镇化发展的集聚区。

另一方面,构建“一群三带”城镇空间格局,支撑新型城镇化战略。“一群三带”指黔中城市群,依托西部陆海新通道、沪昆通道和粤港澳—成渝主轴三条国家交通主骨架,以及银百高速通道构建贯穿全省的三条城镇发展带,引导城镇布局、基础设施、优势产业集中集聚,上述区域城镇开发边界占全省的75%。并充分发挥省会贵阳作为省域中心城市的引领辐射带动作用,推进贵阳—贵安深度融合,分别建设、培育省域副中心城市遵义、毕节,引导六盘水、铜仁、都匀—凯里、兴义等城镇组群协调发展,带动其他城镇组群和16个区域支点城市加快发展,整体推动城镇综合承载能力提升和城镇化水平质效并进。

此外,加强区域开放协调联动,积极融入区域协调发展战略和区域重大战略。积极参与西部陆海新通道建设,进一步巩固提升西南地区陆路交通枢纽优势,筑牢双向开放的通道基础。依托“一群三带”城镇空间布局,构建多中心、组群式、内联外通的双向开放体系,向北融入成渝地区双城经济圈,向南对接粤港澳大湾区,协同推进西部大开发和长江经济带高质量发展,与滇中、北部湾、长江中游等城市群联动发展,加快构建双循环发展新格局。

为确保“一张蓝图干到底”,《规划》还从党的领导、制度体系、规划传导和实施监督等四个方面,提出体制机制建设和全生命周期管理等具体措施。