胡作永 陈娟 毛艺 黄玘佳 夏雯珺

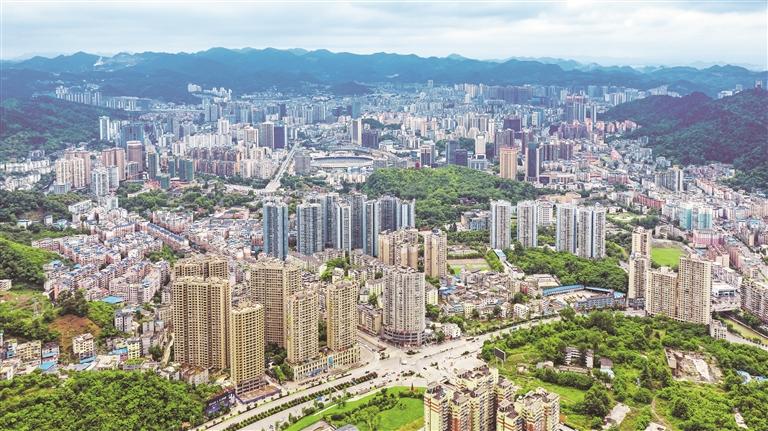

长征,在这里首获大捷;文化,在这里传承交融。开放,是这座城的胸襟;发展,是这座城的脉动。建区二十年来,遵义市汇川区以敢为人先的闯劲、一往无前的拼劲、久久为功的韧劲,踔厉奋发、勇毅前行,书写时代荣光,在黔北建起一座底蕴深厚又活力四射的发展之城。

■ 魅力之城 活力四射

遵义北部,娄山关下,湘江河畔,正是“汇美之川”。汇川这座城,是年轻的,亦是古老的。年轻,在于它的设区时间,2004年6月18日挂牌成立,正是弱冠之年。古老,要从境内史前文化星光闪耀的洞天岁月说起,历史长河中,红色文化、民族文化、三线文化、白酒文化在这里交相辉映,成就着这片历史悠久、文化底蕴深厚的沃土。

砥砺奋进二十载,踔厉奋发谱新篇。建区以来,汇川区立足资源禀赋、发挥比较优势,推动经济发展实现新跨越,开放创新形成新格局,城乡建设实现新拓展,生态建设迈上新台阶,民生福祉达到新水平,社会治理取得新突破。2023年,地区生产总值突破500亿元大关,是建区之初的11.8倍。

在工厂车间,工业取得新突破。

梅岭电源助力神舟十六号载人飞船顺利出征;群建精密“小齿轮”在“祝融号”火星巡视探测中为“天问一号”保驾护航;航天新力完成全球最大“人造太阳”核心部件首件制造;航天天马焊接技术力助长征六号成功发射一箭20星……翻开二十年来的工业成绩单,汇川制造每项都亮眼。

一直以来,汇川区以遵义国家经济技术开发区为主阵地,着力抓规划优布局、抓项目强产业、抓创新增动力、抓保障优环境,初步构建起以先进装备制造产业为首位产业,优质烟酒、生态特色食品、数据能源为潜力产业的“1+3”现代工业产业体系。

2023年,规模以上工业增加值完成176.81亿元,同比增长1.5%,总产值突破400亿元大关,稳居遵义市第二;外贸经济迸发新活力,16家企业产品远销欧美、南美、中亚等海外市场。

在街巷社区,城镇发生新变化。

沿城区河流、主干道前行,一个个口袋公园、主题公园和城市广场装满市民闲暇时光。走进居民小区,一幢幢“红色美丽楼栋”彰显文明新风尚。信步港澳、广珠、苏福、古城林达等商圈,流光溢彩中最是人间烟火味。

在新型城镇化过程中,汇川区加快构建以中心城区为核心、北部新城为引领、卫星城镇为支撑的城镇空间格局,推进棚户区、城镇老旧小区、背街小巷和管网改造,发展壮大商贸经济,着力建设产城融合、职住平衡、特色鲜明的现代商贸强区。

如今,汇川区城镇化率从2005年的45%升至80.2%。2023年完成棚户区改造5905套,改造老旧小区13个、背街小巷12条、管网64.2公里,处置老旧危房494栋;新建5G基站371个、智慧充电桩108个、公共停车位1098个、城市小微公园5个,新增公共绿地2.6万平方米。

在田间地头,和美乡村入画来。

山海携手育出“太空水稻”,板桥镇林下天麻富民“生金”,松林镇籽粒玉米产量创全省新高……汇川区农业年年有新收获。

从建区之初的“城郊型、科技型、效益型、示范型”农业指导思想和“稳粮油、突畜牧、抓特色、重调整”农业产业结构思路,到现在的“粮(粱)烟油畜夯基础,果蔬药菌兴特色,山水林田促高效,产业兴旺富乡村”发展定位和“6+1”农业产业布局,汇川区加快推动农业现代化,农业农村经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。2023年,完成农业总产值46.65亿元,同比增长4%。

在乡村建设过程中,汇川区坚持“点带面”协调并进,深入推进市级、区级乡村振兴示范点建设,扎实推进乡村振兴示范带建设,促进乡村整体协调发展。农村集中供水率达97.62%,农村公路好路率达91.7%,农村卫生厕所普及率达90%,全区30户以上自然村寨垃圾收运体系覆盖率达100%,村(社区)公共服务能力建设满意度达100%。

在山水之间,文旅频添新亮点。

从春天“十里樱花·骑行仁江”,到夏天“美丽乡村”篮球联赛,从秋天山地户外运动挑战赛,到冬天大街小巷“红红火火”过大年……文体旅活动一场接一场。

增添综合文化站、图书馆服务点、路演舞台,建设珍酒庄园酒旅文化综合体、娄山关2.5公里山地滑道……文体旅项目频频上新。

汇川区以娄山关、海龙屯两大金字招牌为核心,精心谋划特色旅游线路和文旅项目,推动旅游与农业、工业、文化、体育、康养等领域深度融合。培育壮大经营主体,发展特色业态、完善娱乐业态、创新购物业态,构建“场景+住宿+多业态”旅游小生态,推动旅游产业高质量发展。

2023年,承办各类文体旅活动100余场次;全年接待游客1233.65万人次,实现旅游综合收入154.61亿元,分别增长46.94%、50.82%。

在民生实事中,汇川群众展笑颜。

民之所盼,政之所向。教育、医疗、就业……每项都是群众的幸福所系。建区二十年来,汇川群众在一件件民生实事中圆了“幸福梦”。

业在汇川,繁荣兴旺。实施组织化、专业化、市场化、精准化、智慧化“五化”服务机制,有目的劳务用工、有组织劳务输出、有针对就业推荐“三有”就业保障服务体系,实现农村劳动力外出务工组织化程度达70.58%,城镇调查失业率控制在5%以内。

学在汇川,优教护航。探索集团化办学,创建"1+N"体育特色学校,普惠性幼儿园覆盖率达91.6%,学前教育逐步实现从“幼有所育”到“幼有优育”,中考成绩连续十年稳居遵义市第一,高考一本上线率连续6年正增长。

养在汇川,有医所靠。与贵州航天医院组建第二城市医疗集团,汇川区人民医院、区中医医院分别牵头组建医共体。全区乡镇卫生院实现远程医疗服务全覆盖,城乡基本养老保险参保率稳定在95%以上,医保“乡村通”“15分钟服务圈”全面启动建设,每千人执业(助理)医师数位居全省第一。

征途如虹,接续奋斗。新时代新征程,汇川区正昂首阔步行进在全面建设社会主义现代化国家新征程上,实施“一二三四五”发展战略,以高质量发展统揽全局,牢牢守好发展和生态两条底线,大力实施产业大提质、园区大发展、乡村大振兴“三大行动”,全力推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化“四化同步”,奋力建设开放汇川、文化汇川、平安汇川、美丽汇川、幸福汇川“五个汇川”。

■ 科技引领跑出工业加速度

夏至未至,年将过半。行走在汇川区五大工业园区,一家家企业在紧抓生产同时,还在谋划技术创新,积蓄发展新动能……弱冠之年的汇川,工业经济发展势头强劲。

在位于高坪工业园区的贵州中航电梯有限责任公司,从电梯生产环节到维保环节,科技感十足。生产车间内,智能化生产线有序运行;电梯物联网监控中心内,工作人员实时远程监控电梯运行和故障报警情况。

在2008年以前,中航电梯还是一个产值不足2000万元、净资产负债6万元、濒临破产的企业。为摆脱困境,在汇川区“退城进园”号召下,中航电梯大力实施易地技改,在新厂打造智能化生产线,加大科技创新与研发投入,自主研发智能电梯、电梯物联网、智能变电系统及智能高低压成套设备等。

“中航电梯走过二十年,离不开市场思维和科技创新。”贵州中航电梯有限责任公司总经理胡明说。一路跌跌撞撞走到如今,这家同样是弱冠之年的汇川企业,已成为贵州省内唯一一家集电梯设计、制造、销售、安装、维保、改造为一体的先进装备制造企业,拥有专利技术200余项、人才储备300余名,还和俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国家的建筑商签订战略合作协议,2023年实现产值超5亿元。

中航电梯实现华丽蝶变的二十年,也是汇川区加快工业高质量跨越式发展的二十年。建区之初,汇川区便立足发展基础,研判发展形势,提出“走新型工业化道路,实现工业强区”,拉开工业发展大幕。

二十年间,汇川区以科技创新为引领,充分发挥“1+9”国家级开放创新平台优势,紧紧围绕“装备制造突首位、优质烟酒展优势、绿色食品带乡村、数据能源引未来”的产业发展定位,构建起“1+3”现代产业体系,奋力推动工业大突破。

数据显示,该区现有高新技术企业67家、科技创新平台100个、科技创新人才团队61个。2023年,工业总产值突破400亿元大关,稳居遵义市第二;规上企业研究与试验发展经费投入6.3亿元,专利授权量、有效发明专利量稳居遵义市第一。

■ 以人为本提升城市温度

初夏时节,草木葱茏。在汇川区,街道小巷干净整洁,老旧小区焕然一新,城市公园绿意盎然,公共服务不断完善,文明风尚蔚然成风……这样的生活场景,得益于该区加快推进新型城镇化建设。

朝阳升起,静谧的汇川体育馆广场逐渐热闹起来,居民或闲话家常、或吹拉弹唱、或慢跑健身……尽显舒适惬意。

步入汇川区贵阳路社区红光小区,楼道墙体美观,路面宽敞平坦,车辆有序停放,左邻右舍关系和睦。

而在汇川区天津路,城市公园书香苑紧邻湘江河,承载着周边市民推门见绿、休闲娱乐的“小确幸”。

人民城市人民建,人民城市为人民。自2004年建区以来,汇川区紧盯新型城镇化建设目标,聚焦城市规划、建设、管理三大环节,精致规划、精心建设、精细管理、精准服务,稳步实施城市更新行动,补齐城市基础设施短板,推进城市绿化美化建设,推动城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展的城镇化进程,使城市“面子”“里子”更加协调,城市更加美丽宜居,群众生活更加幸福安康。

看“城”绩,说“城”果,感“城”效。翻开汇川区新型城镇化建设篇章,150余个城建项目相继落成,618条城市道路交织成网,74条背街小巷扮靓城市“颜值”,1712.75万平方米绿地点缀城市生活,45个城市公园星罗棋布,港澳、广珠、苏福、古城林达商圈四足鼎立……透过这一串串数据,建区二十年来的发展成果可窥一斑。

“这几年,我们的城市建设越来越好,生活质量也越来越高了。”家住汇川区天安星园小区的居民陈新华说。

居住者悦,远旅者来。在新型城镇化建设的助推下,汇川区先后取得全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市、中国历史文化名城、国家生态文明建设示范区等10余张国家级名片。如今,这座黔北小城,正以崭新之姿迎接八方来客。

■ “三个体系”耕植农业深度

既是“大城市”也是“大农村”的汇川区,立足城郊型农业定位,着力建设现代农业产业、生产和经营体系,稳步提高农产品供给保障能力,不断提升农业科技创新效能,持续推进农业现代化。

“6+1”产业,构建现代农业产业体系。

立夏前后的20多天,是高粱移栽最忙的时候,从团泽镇至山盆镇自东向西的九个镇(街),9万余亩高粱茁壮成长,串起白酒、包材等百亿大产业。

在优化农业产业结构中,汇川区以市场为导向,三产融合推进现代农业产业体系建设,实现特色农业产业规模化、集聚化发展,形成了粮食、高粱、油菜、商品蔬菜、山桐子、烟叶和畜牧渔业的“6+1”农业产业发展特色。

2023年,粮食播种达44.1万亩,实现农业总产值46.65亿元,是建区之初的10倍。

强基提质,夯实现代农业生产体系。

推进农业现代化,重在强基固本。山盆镇是汇川区重要产粮镇,面对山高坡陡、耕地小而散等现状,该镇启动高标准农田建设,将万亩农田连片成形。目前,汇川区建成高标准农田7.3万亩。

藏粮于地、藏粮于技。遵义劳仑丰农业科技有限公司蔬菜育苗科技范十足,大大提高土地含金量;泗渡农场开启数字春耕,农产品质与量双提高;团泽镇三联村小麦全程机械化收割,农业生产降本增效……科技化、机械化、信息化,为汇川农业注入智动力。

2023年,汇川区科技对农业增长贡献率达60%以上,农作物耕种收综合机械化率达57.96%以上。

培育主体,完善现代农业经营体系。

“新农人”朱承亮在毛石镇发展肉牛养殖、脆李种植产业,打造种养结合、休闲观光、餐饮和即食产品加工销售为一体的循环经济、绿色生态农业养殖示范园区。

黄文强夫妇经营的琴梨鸡公山绿色生态家庭农场,通过“种植+养殖”林下循环经济模式,年收入超百万元。

…………

近年来,汇川区聚焦“6+1”农业产业布局,围绕补链延链强链,壮大经营主体,通过招商引资、本地培育等方式,培育农民专业合作社示范社588家、家庭农场648家、农业产业化龙头企业30家。通过实施品牌强农战略,强化“娄山关”区域公共品牌运用,做大做强农产品加工业,完善现代农业经营体系,为乡村振兴增动力、添活力。

■ 深挖资源增加旅游产业厚度

六月的汇川,城里城外,一步一景。逛文创园区,观三线旧址;登海龙屯顶,宿山间帐篷;游美丽乡村,赏娄山云海;尝农家美食,品民俗文化;在热闹商圈,享人间烟火……不同年龄、不同身份、不同爱好的人,都能找到一个喜欢汇川的理由。

眼下,汇川区泗渡镇十里樱花长廊芳菲已落尽,春季“赏花游”告一段落,取而代之的是仁江河沿线的满眼新绿,周边农家乐和民宿趁着空当,为夏季“避暑潮”作准备。

而此时,在娄山关,前来重温革命历史、缅怀革命先烈的游客一波接一波;在世界文化遗产海龙屯,即将迎来以“光影话风华·文化照未来”为主题的第二届海龙屯国际影像文化周。

文旅欣欣向荣的背后,是汇川区对旅游产业化的孜孜以求。建区二十年以来,汇川区深挖底蕴,聚力创新,突出文体旅商融合发展,围绕“特异性”旅游功能开发,带动打造“随意性”旅游目的地的思路,紧盯旅游产业综合实力、旅游产业经济效益“两大提升”,聚焦资源、客源、服务“三大要素”,大力实施经营主体培育、业态升级、服务质量提升、盘活闲置低效项目攻坚“四大行动”,坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展。

二十年,是时间的尺度,也是发展的刻度。汇川区推动旅游产业从无到有,从小到大,步伐愈加铿锵有力,用二十年在一座历史文化名城的厚重肌理中,绘制出一幅“汇游人如川”的旅游图。

数据最具说服力。2023年,汇川区全年接待游客1233.65万人次,实现旅游综合收入154.61亿元。建区以来,A级景区不仅实现零的突破,还增加到如今的5个;相继建成乡村旅游村寨6个;汇川区上榜“2022年全国市辖区旅游综合实力百强区”,海龙屯历史文化旅游度假区入选贵州省文旅融合创新提名示范项目,唯一国际文体商旅综合体入选省级夜间文旅消费集聚区,板桥镇荣获省级乡村旅游重点镇……

如今的汇川区,红色旅游蹄疾步稳,文化旅游生机勃勃,乡村旅游花繁果硕,文体旅融合发展迈出坚实步伐。

(本版图片由汇川区融媒体中心提供)