贵州日报天眼新闻记者 杜延卿 王潇 胡玉山

“太震撼,行走在展厅,就像在历史的长河里与古人对话。”

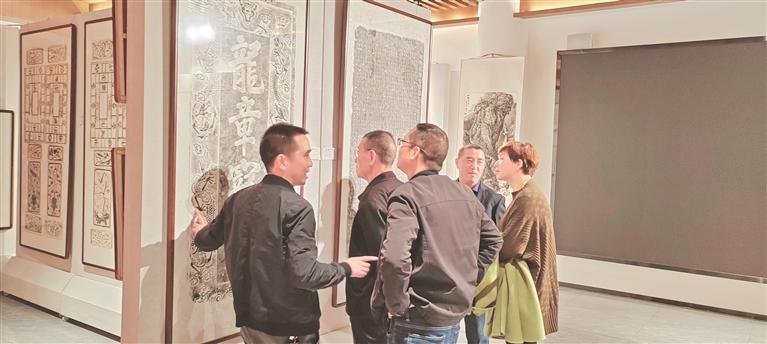

5月25日,紫云自治县印山书画院,浏览多次的王祥依然对展馆内的拓片作品意犹未尽。“看不够,拓片记载着紫云的过去,就像是一本历史书,让我们对紫云的历史文化有了更直观、更深刻的了解。”

自4月11日印山书画院开院以来,大量市民游客前来游览参观拓片展览,享受穿越千年的文化之旅。

“每张拓片都记载着一个故事,以石碑为母本,将碑文上的文字或图案原汁原味拷贝出来,让石碑开口‘说话’,更让沉睡的历史文化遗产‘活’起来。”紫云文物古迹拓片协会主席陆凯说。

传拓是我国一项古老的传统技艺,将石刻、器物上的文字或图案拓印下来,借助一纸一墨,搭建起与古人对话的桥梁,很多优秀的艺术作品都是靠传拓得以保存和传播。

历史悠久的紫云,民族文化源远流长,古驿道、古宅牌坊、石桥石硐、碑碣墓志、城垣、岩画等百年文物遗产、遗址随处可见。

随着时代变迁和社会发展,县域内的摩崖石刻、古宅牌坊等重要文物古迹风化脱落、破损、流失等问题日趋严重

2022年,紫云自治县成立文物古迹拓片协会,以“保护为主、抢救第一”原则,对县内摩崖石刻、石雕、古宅牌坊等不可移动文物进行传拓,开展抢救性拓取工作。

两年来,紫云文物古迹拓片协会已开展文物拓片230多处,形成拓片作品317幅。

在拓片展厅内,一幅名为《龙章宠锡》的拓片作品最引人注目。“‘龙章宠锡’,也就是圣旨恩赐的意思。”陆凯说,“龙章宠锡”是皇帝对有功大臣的最高奖赏,历朝历代都有这种奖赏。

拓片工作中,工作人员找到最早的一处石碑来源于1670年。2023年,猴场镇剋座村发现了一处名为《慎终追远》的石碑,石碑通体195个字,记载了清朝顺治年间昭威将军韦启名在剋座村保境安民的故事。

在坝羊镇新羊村发现的《新羊村石刻》,讲述了第一任八羊书院院长辅良臣的生平事迹;《状元游街》出土于五峰街道枫香村,生动展现了清朝咸丰年间紫云学子高中状元后游街庆贺的热闹场景。

一处处古迹“破土新生”,群众邂逅镌刻在石头上的悠久历史外,也正不断增强紫云的文化底蕴,推动文旅融合发展。

印山广场,近年来成为紫云自治县内城市新地标。除了每日升腾的城市烟火气,印山上的摩崖石刻“仁者寿”三个大字同样吸引众多游客驻足欣赏。

这幅始于1741年的柳体楷书,通体2米高、4.3米宽,距今已有近400年历史,经过岁月的洗礼,字体已经模糊难辨。以前,附近居民站在山下只能隐约看到一个“寿”字。

2022年,紫云文物古迹拓片协会工作人员重新对字体进行清理、修复、上色,才让“仁者寿”三个字重新展现到群众面前。

“‘仁者寿’‘寿者仁’,正着读、反着读,寓意都很美好,不光本地居民喜欢,外地游客也将印山当作旅游打卡点。”紫云文物古迹拓片协会成员赵玉和说。目前,紫云文物古迹拓片协会正挖掘推广“仁者寿”的来源故事,吸引更多游客前来游览。

两年来,紫云文物古迹拓片协会成员足迹遍及全县15个乡镇(街道),调查摩崖石刻、古驿道、古宅牌坊、石桥石硐、城垣、岩画等300余处,同时,根据“边寻找、边拓片、边保护”原则,在紫云发掘保护可移动文物800余件,不可移动文物500余处。

陆凯说,后期除了继续寻找石刻遗迹外,还要将拓片进行梳理分类,进一步解读挖掘其文化价值,讲出拓片背后隐藏的故事,不断充实紫云的历史脉络,为读者提供一个知识面更广、可读性更强的“紫云古迹拓片”展,方便群众从各个方面了解紫云的历史文化。