代忠国 白雪

石阡县抢抓传统村落集中连片保护利用示范县建设机遇,依托县域22个中国传统村落,因地制宜规划连点串线成片的确定保护利用实施区域,充分发挥历史文化、自然环境、绿色生态、田园风光等特色资源优势,统筹基础设施建设和特色产业布局,借传统村落助推住房保障安全,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,积极打造传统村落集中连片保护利用示范县品牌。

2021年、2022年,石阡先后获批省级传统村落集中连片保护利用示范集聚区和国家级传统村落集中连片保护利用示范县。目前全县22个传统村落文物、传统建筑得到有效保护修缮,传统风貌、环境要素得到有效修复,非物质文化遗产得到有效传承,传统院落、历史建筑得到有效利用,经济活力得到有效激发,村落村貌整洁优美,人居环境等方面得到较大提升。

和谐共生 诗意家园

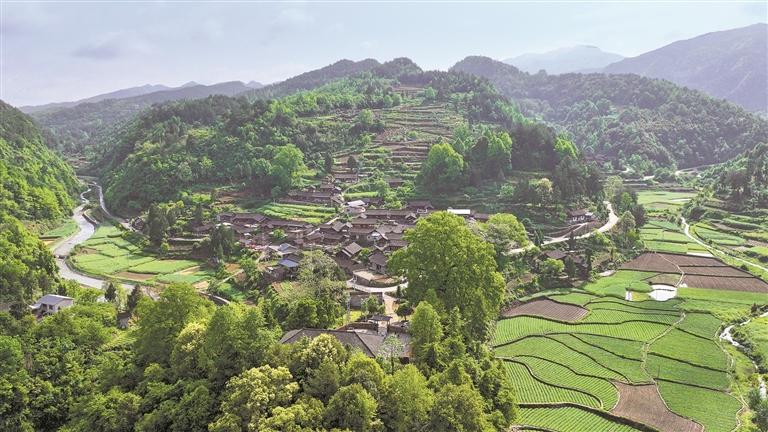

从佛顶山明清古寨的楼上村,到村在画中的高桥村;从油茶飘香的廖家屯村,到古桥流水的瓮水屯村;从地热河畔的施场村到茶韵悠扬的指甲坪村、四季如春的青山村……石阡县22个中国传统村落,如星辰般点缀在全县2173平方公里的土地上。

“翩翩白鹤在山间自由翱翔,鸳鸯湖畔情侣成双成对,千年古寨人们质朴善良,佛顶山上显佛光……”这是石阡民歌对楼上古寨的描述;坐落在石阡县河坝镇的深溪村,沿溪而居,风景优美,气候宜人,被誉为一颗深藏在大山中的明珠;浸润茶香的指甲坪村,满眼翠绿,心旷神怡;群山掩映中的五德镇大寨村,古树、梯田错落有致,若隐若现;位于凯峡河河谷地带的施场村,山水风光秀丽;油茶花果同期的廖家屯景致独特……这是美景,也是诗意的生活。

站在楼上古寨观景台平视前方,廖贤河和青山一览无余。沿着木道、青石板向下慢走,古寨民居高低错落,房舍门窗上雕刻的各式图案尽显精美。垒砌的石墙边不时装点着几盆多肉,一股幽静的古意从村子的细枝末节中显现出来。

秉承人与自然和谐共生的理念,与贵州佛顶山国家级自然保护区相连的楼上古寨,常年气候温和、四季分明,村落四周千年翠柏耸立,郁郁葱葱,青石巷道为这个500余年的传统古村增添了一丝别样的味道。正因为有好的生态和深入人心的生态文明理念,苍鹭、竹鸡、野鸽子、猫头鹰等野生动物不时前来拜访这座古村,不少苍鹭甚至丝毫不惧人,放心大胆在此地逗留。

每年深秋,公鹅坳村村民黄培林家院子里的百年银杏如约换上“金装”,树叶在阳光照射下闪着金光。村里老人闲庭信步至此,黄培林都会热情邀请他们树下一坐喝口茶。这种日出而作、日落而息的生活十分怡然自得,茶余饭后到文化广场走一走,银杏树下坐一坐让村民们感觉极为幸福。

在传统村落的深度挖掘中,专家团队通过探析村落的地理载体、生物圈层、人文圈层等几个物质层级与生产生活的关系和作用,确立了人与自然和谐共处的核心遗产价值。

苍鹭、竹鸡、野鸽子、古木参天、翠竹成林……生动诠释了人与自然和谐共生。

分类保护 梦幻故园

传统村落蕴藏着丰富的历史文化信息和自然生态景观资源,具有历史、文化、科学等社会价值,是传承中华优秀传统文化的宝贵基因库。循着历史足迹,石阡统筹谋划、系统推进、连片保护,公园式规划和管理村落,在深度挖掘和有效利用下,解锁了中国传统村落的“新活法”。

楼上村古建筑群,始建于明万历年间,集梓潼宫、天福古井、明清古民居于一体。村中古巷以青石铺就,呈“斗”字形延伸,巷道两旁,院墙低矮,屋舍均为明清时期的青瓦木屋,门窗上雕刻着飞禽走兽、梅花、蜻蜓、蝴蝶、喜鹊等吉祥图案,精致优美。

楼上村得天独厚的山水风光和独特景观与淳朴的民风民俗,吸引了越来越多的游客慕名而来游玩。该村不断提设施、强基础、添动能,先后实施了30余个涉及房屋维修、亮化工程、消防设施更新以及特色产业培育等项目。

公鹅坳村是石阡有据可考的古老村寨,也是保存历史古建筑最多,最能反映石阡县历史、民族发展史的一个古老村落。全村以木柱支托、凿木穿枋、衔接扣合、立架为屋的四面横板穿斗式干栏木楼结构传统侗族民居,接纳了村里一代又一代的童姓主体居民。

万物有所生,而独知守其根。瓮水屯村、公鹅坳村立足传统村落特色,大力实施传统村落保护修缮工程,通过实施垃圾收转运和分类治理、安装路灯和消防设施、建设“三园”等项目,深挖自然、民族、民俗、文化等资源,积极打造宜居宜业的美丽古村落,让村民望得见山,看得见水,记得住乡愁。

近年来,石阡在保护传统村落风貌的基础上,对传统建筑和传统民居加强分类保护,实行不同建筑差异化利用:对消防、路灯、道路、“三园”基础设施等采取改建、提升、新建等三种方式,因地制宜、因类施策,不断进行完善;对文物建筑、历史环境要素开展修缮及挂牌,进一步采取细化保护举措。

如今,借助传统村落集中连片保护利用示范县建设机遇,石阡县22个中国传统村落已全面实现村落美化、环境绿化、道路硬化、卫生净化、路灯亮化、民俗活化。

对传统民居和文物建筑的整体保护不仅能够改善整个村落的居住环境,重现乡村之美,还有利于将村落文化景观展示给世人,让游客感受乡村之美,看到村庄的价值所在,让村民找到过去的记忆,了解当下村落的发展情况,重拾文化自信。

生态田园 致富法宝

今年“五一”节期间,楼上古寨迎来了一批特别的游客:他们大多来自瑞典、泰国、印度尼西亚、乌克兰、马来西亚等国家,听闻楼上古寨后,便临时组团前往参观。在村里品特色小吃,看古屋古树,听民俗民歌,不时还拿出手机拍照留念。

楼上古寨依托项目建设巩固村落成色、突出文物保护擦亮历史底色、强化非遗传承挖掘传统本色、推进文旅融合激活文创亮色等举措,切实让传统村落在保护中“活过来”、在发展中火起来。

借着中国传统村落保护利用发展的东风,楼上村已发展了6家农家乐、15家民宿和5家涉旅企业。今年,共接待20余批次旅游团,涉及旅客超万人。楼上古寨已发展成为集旅游度假、休闲娱乐、民俗采风于一体的民族历史文化村寨,吸引着八方来客。

“我们将聚焦项目建设、文物保护和传承、文旅融合等主题,把楼上全力打造成‘古寨庄园、生态游园、和美家园’,努力建成游客向往的‘明清古寨·旅游慢村’。”谈起村落的发展规划,楼上村党支部副书记周其斌说。

聚凤乡拥有廖家屯、瓮水屯、指甲坪、黄泥坳4个中国传统村落,居石阡县之最。

漫步在廖家屯村的道路上,漫山遍野的油茶树格外引人注目。2005年,因父亲病重外出打工的廖益彪返乡,望着家乡满坡茶树,他决定接过父亲管护茶园的接力棒,留在家乡发展。

茶香糯米鸡、苔茶神汤、火树茶花、红茶烧肉、苔茶鱼韵等“全茶宴”菜肴,在廖益彪的精心研究下纷纷端上了桌。茶成了食物,极大地丰富了茶的文化内涵,拓宽了茶的适用场景。

绿水青山既是自然财富,又是经济财富。廖家屯村充分挖掘油茶花果同期的独特景致,把该村打造成一个集旅游、观光、休闲为一体的农旅融合综合园区。同时,以廖家屯为核心打造的现代高效生态油茶示范园,还成功申报省级现代高效农业示范园区。

从第二批中国传统村落,到第六批全国一村一品示范村镇,指甲坪村以茶产业为突破,充分发挥生态资源优势,以绿色发展理念积极推动农文旅融合,把村庄变景区,茶山变金山,茶园变公园,走出了一条绿色生态乡村振兴之路。

近年来,聚凤乡利用产业扶贫资金1500万元改造了5.8万亩低产油茶林,新种植4260亩野生油茶。目前,全乡有投产茶园12380亩,茶叶种植户1700多户,茶产业涉及农户3200多家,实现产值1000余万元。

古树、梯田错落有致,群山掩映中的五德镇大寨村若隐若现。2012年,大寨村被列入第一批中国传统村落名录。该村在做好传统村落保护的同时,依托优势资源,坚持绿色发展理念,积极发挥乡贤作用,大力推广茶叶种植,通过“龙头企业+茶农”的组织方式,建立利益联结机制,由点及面带动全村茶产业提质高效发展。大寨村村民田洪玉便是其中之一。

田洪玉出身制茶世家,1998年,她前往浙江学习种茶、炒茶技术。学成后回到家乡,与家人一起创办了集茶叶种植、收购、制作、销售于一体的茶企——贵州省芊指岭茶业有限公司,每年可解决当地就业200余人,带动近400户村民1700余人增收。茶产业已成为大寨村增收致富的重要渠道。

如今,传统古朴的大寨村在保护中推进发展,在发展中注重保护,正不断焕发出新的生机与活力。

龙井乡克麻场村围绕绿色农业,成功打造的“茶叶部落”被列入省级高效农业示范园;聚凤乡黄泥坳村融合传统村落和梯田生态资源,建成梯田稻鱼鸭休闲农业示范区……围绕古村活化利用,石阡县的每一个中国传统村落均在立足自身实际的同时,发展特色产业、支柱产业。该县传统村落活化利用与康养产业融合发展格局初步形成,“一村一特”“一村一品”“一户一景”已具雏形。

非遗传承 宜居乐园

“清明会”是石阡楼上村世代流传下来的民俗活动。今年清明期间,茶灯、木偶戏、毛龙等非遗项目在楼上村精彩亮相,花灯、金钱杆等民俗表演也轮番登场,让游客大饱眼福。

此外,该村还不定期推出定向越野竞赛、古寨寻宝、情姐摸鱼等极具挑战性和参与度的趣味活动,以及簸箕画、石头画、原木画等文创产品制作体验,让更多的人以眼观古寨、以心感受古寨,感受这里世外桃源般的诗意与美好。让楼上村实现“古寨庄园、生态游园、和美家园”的建设目标。

位于凯峡河河谷地带的施场村,山水风光秀丽,水资源十分丰富,夏有河水摸鱼抓虾,冬有露天温泉祛疲止乏。每年入秋后,前来泡温泉的人络绎不绝。

仡佬花灯在中国传统村落瓮水屯村具有较好的群众基础。今年春节,村民们自发组织玩花灯,大家抬着牌灯走街串巷,过了一个热热闹闹的新年。

发展是保护传统村落的核心动力,石阡深谙此理。生态良好、历史悠久、文化深厚、资源富集是石阡发展旅游的硬实力,该县借助打造传统村落集中连片保护利用示范县契机,正奋力描绘发展新画卷。

下一步,石阡县传统村落集中连片保护利用示范工作将继续树牢“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”理念和“分级保护、分类管理、镇村联动、一村一特、共生共长、共享共赢”思路,进一步强机制、拓产业、兴文化,力争把该县打造成传统村落集中连片利用示范县品牌。