贵州日报天眼新闻记者 王纯亮 摄影报道

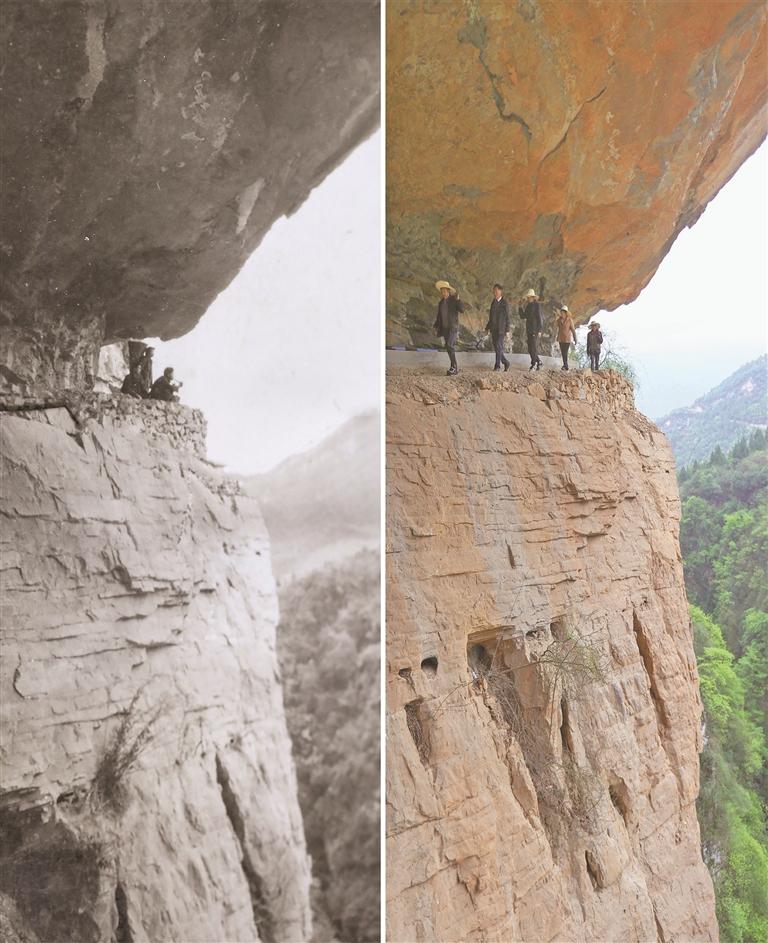

毕节市七星关区生机镇位于赤水河畔,海拔相对高差1400米,年平均降雨量900毫米左右,境内沟壑纵横,坡陡谷深,属典型的喀斯特岩溶地貌,难以蓄积地表水。

20世纪60年代以前,一旦旱情来临,七星关区生机镇地里的庄稼几乎没有收成。当地人想要吃口饱饭、喝口安生水,就是一种奢望。水贵如油,让他们尝尽辛酸。

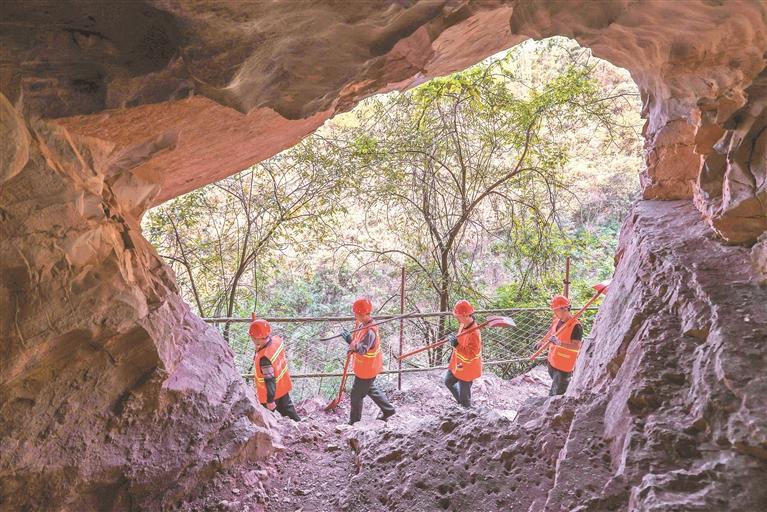

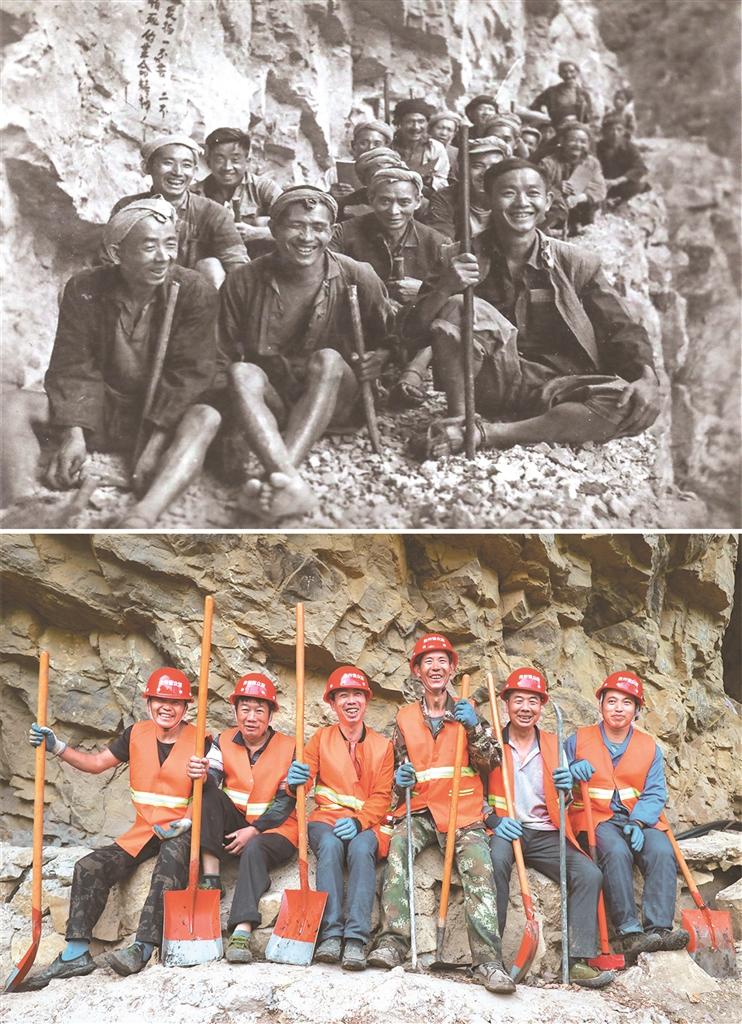

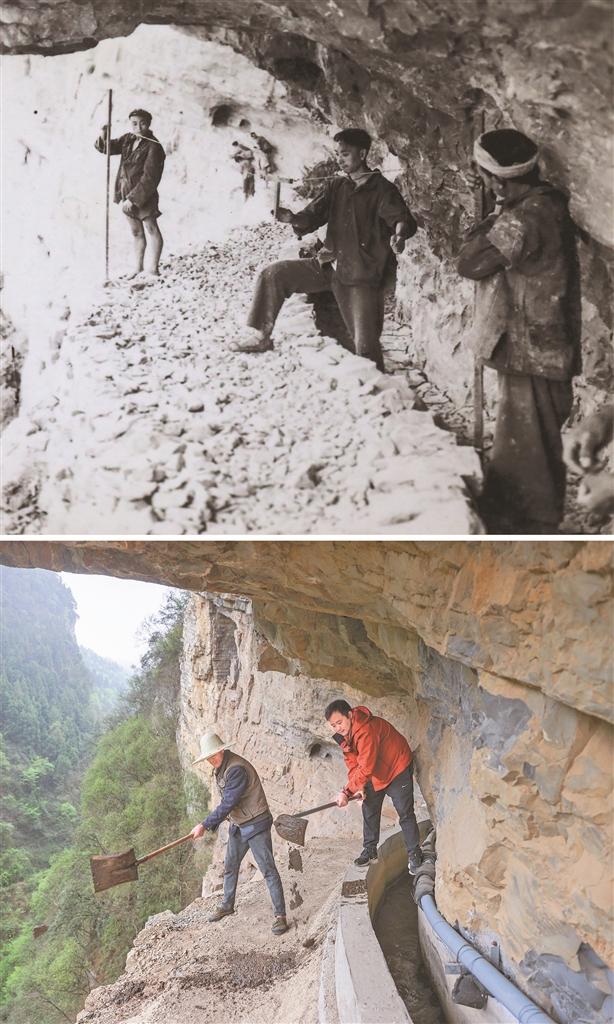

穷则思变。1956年起,为了结束严重缺水的历史,生机人下定决心,撸起袖子,自制麻绳、烧石灰、煊錾子、造炸药、吃野菜……在绝壁上战天斗地、顽强拼搏开凿水渠,一时间,在镰刀湾、高流、镇江等多个村掀起了凿建绝壁天渠的热潮。当地政府也派驻水利专家进行指导,提供炸药等物质帮助。

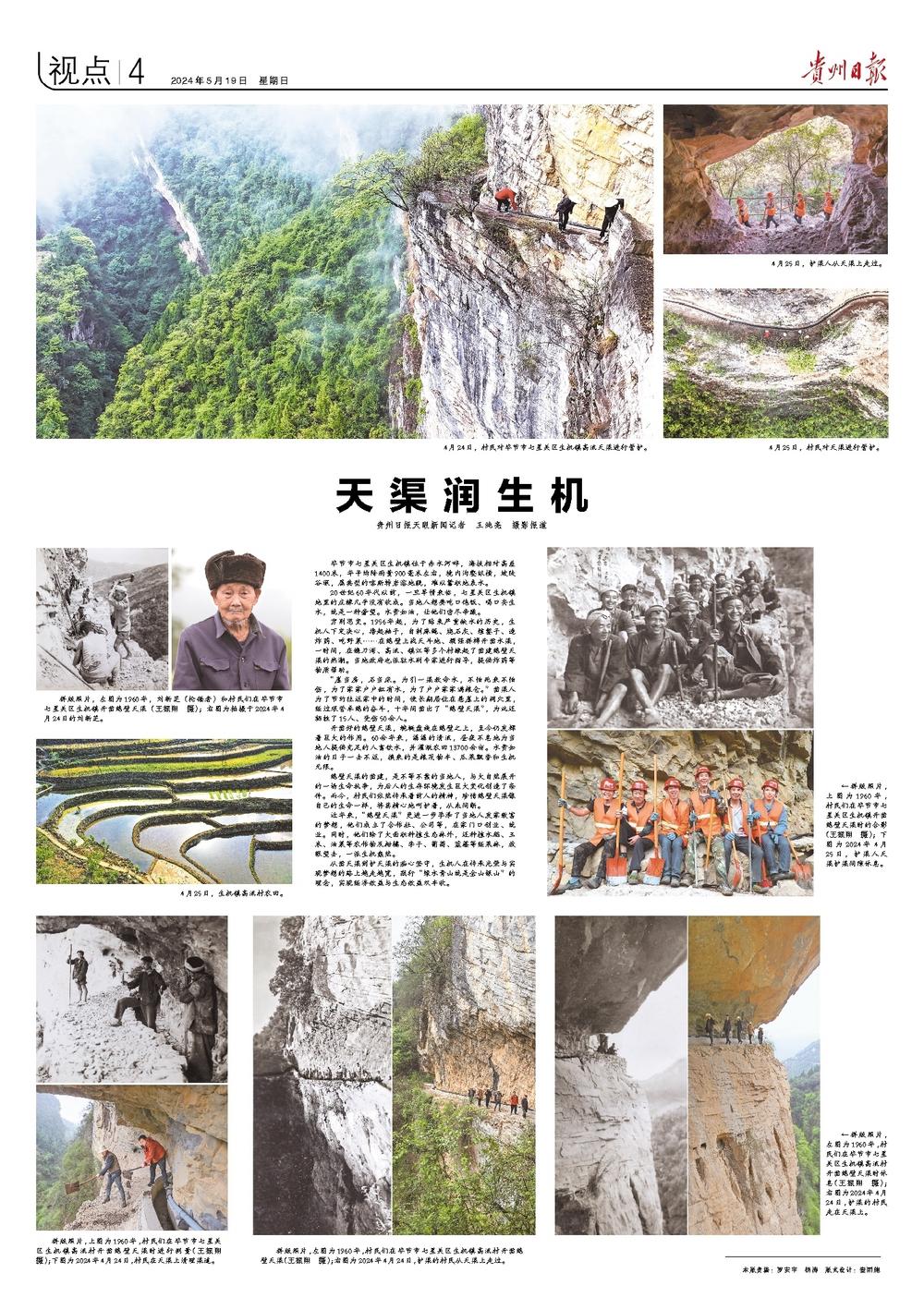

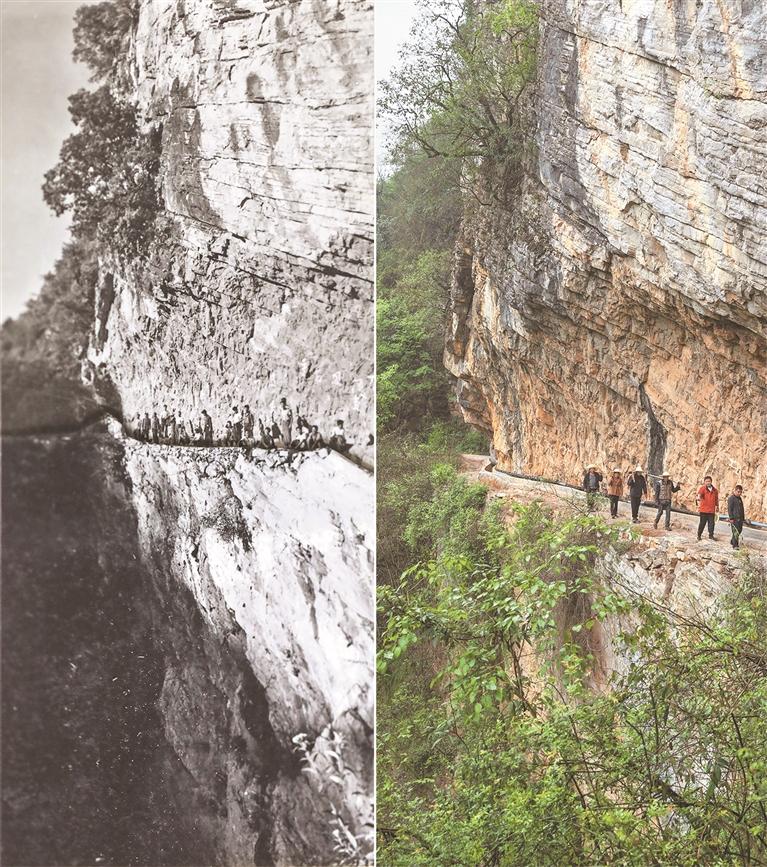

“崖当房,石当床。为引一渠救命水,不怕死来不怕伤,为了家家户户缸有水,为了户户家家满粮仓。”凿渠人为了节约往返家中的时间,便长期居住在悬崖上的洞穴里,经过艰苦卓绝的奋斗,十年间凿出了“绝壁天渠”,为此还牺牲了15人、受伤50余人。

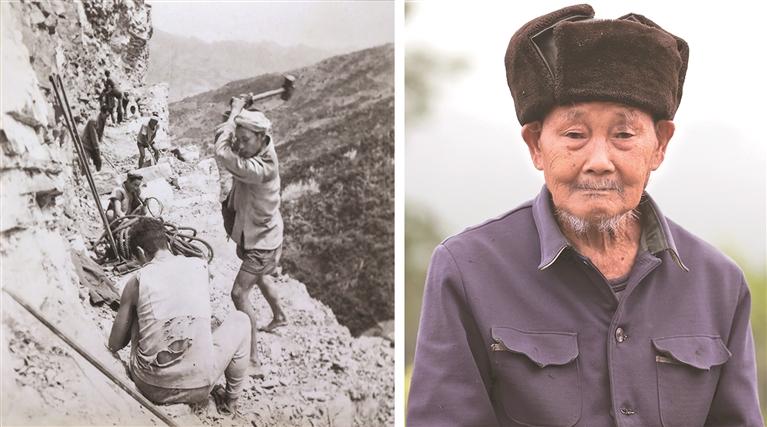

开凿好的绝壁天渠,蜿蜒盘旋在绝壁之上,至今仍发挥着巨大的作用。60余年来,潺潺的清流,昼夜不息地为当地人提供充足的人畜饮水,并灌溉农田13700余亩。水贵如油的日子一去不返,换来的是粮茂物丰、瓜果飘香和生机无限。

绝壁天渠的凿建,是不等不靠的当地人,与大自然展开的一场生命抗争,为后人的生存环境发生巨大变化创造了条件。而今,村民们依然传承着前人的精神,珍惜绝壁天渠像自己的生命一样,将其精心地呵护着,从未间断。

近年来,“绝壁天渠”更进一步孕泽了当地人发家致富的梦想,他们成立了合作社、公司等,在家门口创业、就业。同时,他们除了大面积种植生态林外,还种植水稻、玉米、油菜等农作物及柑橘、李子、葡萄、蓝莓等经果林,放眼望去,一派生机盎然。

从凿天渠到护天渠的痴心坚守,生机人在传承光荣与实现梦想的路上越走越宽,践行“绿水青山就是金山银山”的理念,实现经济效益与生态效益双丰收。