方春英 王芳蓉

2015年至2023年,全省五级干部义务植树累计参与人数136.65万人次、植树844.11万株,折合面积约16.35万亩

2014年至2023年,全省人工造林累计3385万亩

退耕还林累计1695万亩、抚育森林630万亩

石漠化治理累计14596平方公里

森林覆盖率从2014年的49%提升至2023年的63%

森林面积从2014年的1.295亿亩增加到2023年的1.66亿亩

森林蓄积从2014年的4.31亿立方米提高到2023年的6.55亿立方米

2023年全省五级林长人数达46913人

共巡林59.4万人次,巡林指出及协调解决问题2625个

全省湿地面积达385万亩

有国家级湿地自然公园45处、国家级城市湿地公园3处

平均每个县(区)建有1处以上城市湿地公园

履“植”尽责 “树”造未来

2月18日,全省五级干部义务植树活动举行,这是贵州连续十年在春节假期上班后第一天开展五级干部义务植树活动。

十年来,在各级党政军领导率先垂范下,机关、学校、部队、团体、事业单位和社会各界人士以及广大群众积极参与,植绿护绿蔚然成风。十年来,贵州森林覆盖率持续提升、生态环境全面向好、绿色经济活力迸发,走出了人与自然和谐共生的新道路。

治顽石 荒山荒坡变“绿色银行”

山高坡陡、水恶石多、土层贫瘠,关岭自治县是我国典型的喀斯特地貌分布区和石漠化重灾区,石漠化率高达42.5%。长期以来,石山荒坡的“灰色调”宛如一道道“疤痕”,一度成为生态建设和经济发展的绊脚石。

坚持生态与经济并重、共建与共治并行、发展与保护并举。2019年以来,该县把以“林”治石、以“草”治石、以“药”治石作为推进石漠化综合治理生态修复的重要方向,全县实施退耕还林8万亩,实施花椒种植11万亩,森林抚育项目13万亩,种植饲草5万亩。

走进关岭自治县花江镇,3万余亩花椒覆满山头。一株株花椒树就像一个个“绿色卫士”,深深扎根在石山中,不让脚下的水土流失。

“关岭花椒品质高,颗粒大、饱满结实、光泽度好,榨出来的椒油含量高、香味持久、余味悠长,川渝这边的市场反响特别好。” 贵州椒丰众鑫花椒产业发展有限公司总经理梁韬介绍,目前该公司已建成干花椒、花椒粉、保鲜椒、花椒油、超临界二氧化碳萃取、休闲小食品6条生产线,年加工花椒原料6000吨左右。

倚绿生金绿愈浓。如今的关岭自治县,昔日斑驳的“疤痕”慢慢被绿意抚平,石山荒坡渐渐变成了“绿色银行”。截至2023年,全县石漠化面积累计减少412平方公里,石漠化率下降至27.88%,全县林地保有量稳定在124万亩,森林覆盖率达到60%。

作为石漠化综合治理的主战场,多年来,贵州坚持“生态与经济并重,治石与治穷共赢”的防治理念,通过封山育林、荒山造林、退耕还林、植树造林、林草植被保护等生态治理,以及转变生产生活方式、生态移民政策、产业发展等综合治理措施,以林业建设、产业带动、科技支撑等模式全力推动生态修复。2014年以来,累计治理石漠化14596平方公里,有效助推了贵州实现经济兴、百姓富、生态美的有机统一。

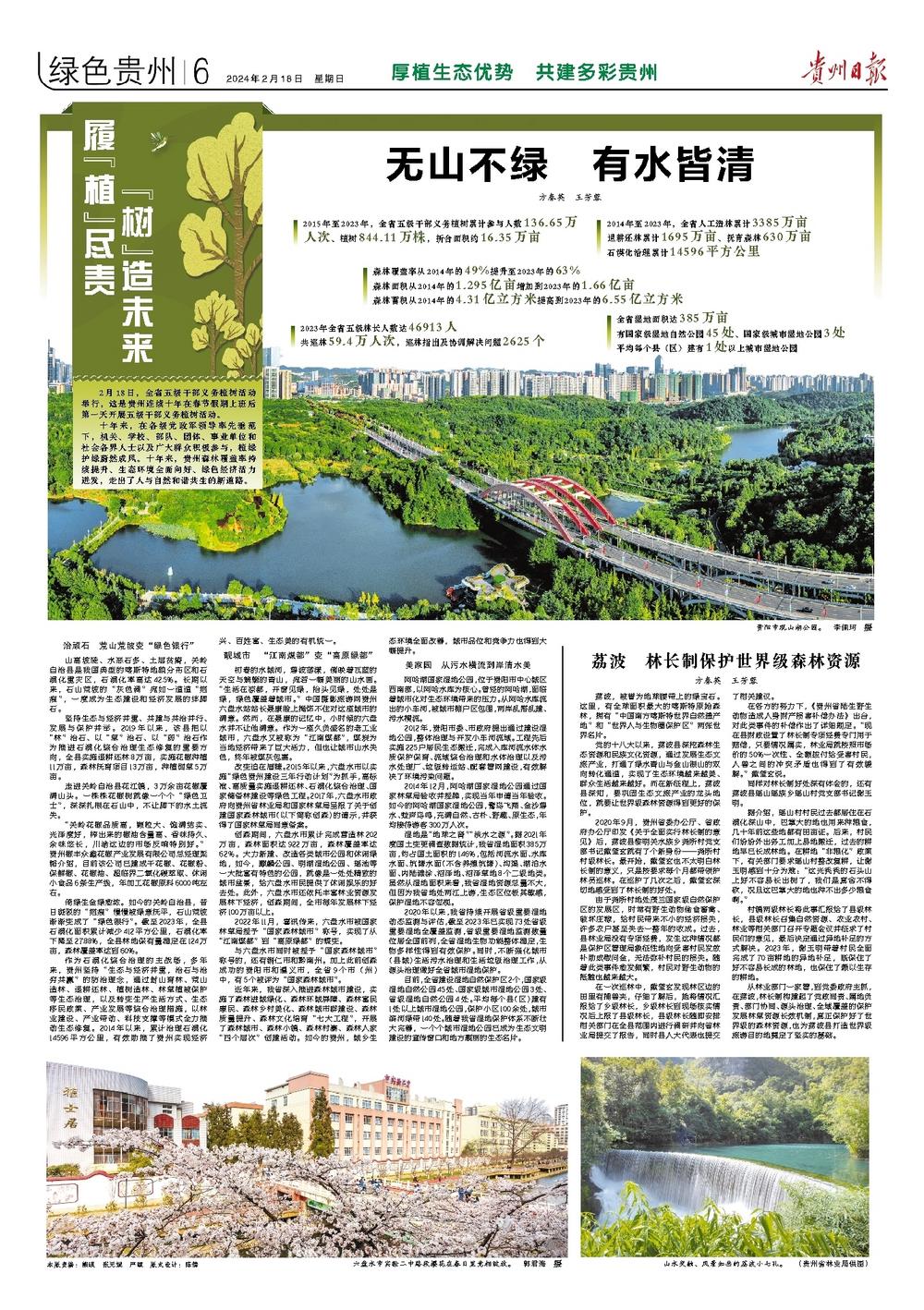

靓城市 “江南煤都”变“高原绿都”

初春的水城河,碧波荡漾,倒映着瓦蓝的天空与蜿蜒的青山,宛若一幅美丽的山水画。“生活在凉都,开窗见绿,抬头见绿,处处是绿,绿色覆盖着城市。”中国摄影旅游网贵州六盘水站站长聂康脸上掩饰不住对这座城市的满意。然而,在聂康的记忆中,小时候的六盘水并不让他满意。作为一座久负盛名的老工业城市,六盘水又被称为“江南煤都”,煤炭为当地经济带来了巨大活力,但也让城市山水失色,终年被煤灰包裹。

改变迫在眉睫。2015年以来,六盘水市以实施“绿色贵州建设三年行动计划”为抓手,高标准、高质量实施退耕还林、石漠化综合治理、国家储备林建设等绿色工程。2017年,六盘水市政府向贵州省林业局和国家林草局呈报了关于创建国家森林城市(以下简称创森)的请示,并获得了国家林草局同意备案。

创森期间,六盘水市累计完成营造林202万亩,森林面积达922万亩,森林覆盖率达62%。大力新建、改造各类城市公园和休闲绿地,如今,麒麟公园、明湖湿地公园、瑶池等一大批富有特色的公园,就像是一处处精致的城市盆景,给六盘水市民提供了休闲娱乐的好去处。此外,六盘水市还依托丰富林业资源发展林下经济,创森期间,全市每年发展林下经济100万亩以上。

2022年11月,喜讯传来,六盘水市被国家林草局授予“国家森林城市”称号,实现了从“江南煤都”到“高原绿都”的蝶变。

与六盘水市同时被授予“国家森林城市”称号的,还有铜仁市和黔南州。加上此前创森成功的贵阳市和遵义市,全省9个市(州)中,有5个被评为“国家森林城市”。

近年来,我省深入推进森林城市建设,实施了森林进城绿化、森林环城屏障、森林富民惠民、森林乡村美化、森林城市群建设、森林质量提升、森林文化培育“七大工程”,开展了森林城市、森林小镇、森林村寨、森林人家“四个层次”创建活动。如今的贵州,城乡生态环境全面改善,城市品位和竞争力也得到大幅提升。

美家园 从污水横流到岸清水美

阿哈湖国家湿地公园,位于贵阳市中心城区西南部,以阿哈水库为核心。曾经的阿哈湖,面临着城市化对生态环境带来的压力。从阿哈水库流出的小车河,被城市棚户区包围,两岸乱搭乱建、污水横流。

2012年,贵阳市委、市政府提出通过建设湿地公园,整体治理与开发小车河流域。工程先后实施225户居民生态搬迁,完成入库河流水体水质保护保育、流域综合治理和水体治理以及污水处理厂、垃圾转运站、配套管网建设,有效解决了环境污染问题。

2014年12月,阿哈湖国家湿地公园通过国家林草局验收并授牌,实现当年申请当年验收。如今的阿哈湖国家湿地公园,鹭鸟飞翔、金沙碧水、蛙声鸟鸣,充满自然、古朴、野趣、原生态,年均接待游客300万人次。

湿地是“地球之肾”“淡水之源”。据2021年度国土变更调查数据统计,我省湿地面积385万亩,约占国土面积的1.46%,包括河流水面、水库水面、坑塘水面(不含养殖坑塘)、沟渠、湖泊水面、内陆滩涂、沼泽地、沼泽草地8个二级地类。虽然从湿地面积来看,我省湿地资源总量不大,但因为我省地处两江上游,生态区位极其敏感,保护湿地不容忽视。

2020年以来,我省持续开展省级重要湿地动态监测与评估,截至2023年已实现73处省级重要湿地全覆盖监测,省级重要湿地监测数量位居全国前列,全省湿地生物功能整体稳定,生物多样性得到有效保护。同时,不断强化城市(县城)生活污水治理和生活垃圾治理工作,从源头治理做好全省城市湿地保护。

目前,全省建设湿地自然保护区2个,国家级湿地自然公园45处、国家级城市湿地公园3处、省级湿地自然公园4处。平均每个县(区)建有 1处以上城市湿地公园,保护小区100余处,城市滨河绿带140处。随着我省湿地保护体系不断壮大完善,一个个城市湿地公园已成为生态文明建设的宣传窗口和地方靓丽的生态名片。