贵州日报天眼新闻记者 江婷婷

“力争四季度实现出口创汇1800万美元。”

贵州东峰锑业股份有限公司“出海”征程蹄疾步稳,保持稳步增长势头。

富矿必须精开!东峰锑业从传统的锑锭成品生产向下游深加工阻燃产品进军,不断加大对阻燃深加工产品的研发,系统提升产业链发展水平。

这是贵州工业产业转型升级的生动实践。2023年,贵州以科技创新为引领,优化工业布局体系、重塑产业升级动力系统、着力推动项目建设提速增效,以人才支撑集聚发展动能,新型工业化稳步推进。

省委经济工作会议要求:全力抓好现代化产业体系建设,巩固提升现代能源、矿产资源精深加工、新能源电池材料、白酒等优势产业,抢抓人工智能“风口”发展壮大数字经济,围绕“六大产业基地”深入实施六大重大科技战略行动和向科技要产能专项行动,推动产业转型升级,加快形成新质生产力。

项目带动

贵州天美锂能新材料有限公司年产6500吨高纯锂电材料项目,2023年11月底已完成主体工程建设,这距开工仅仅5个月时间。该项目落地瓮安县,与川磷化工形成了左“磷”右“锂”产业融合体系。

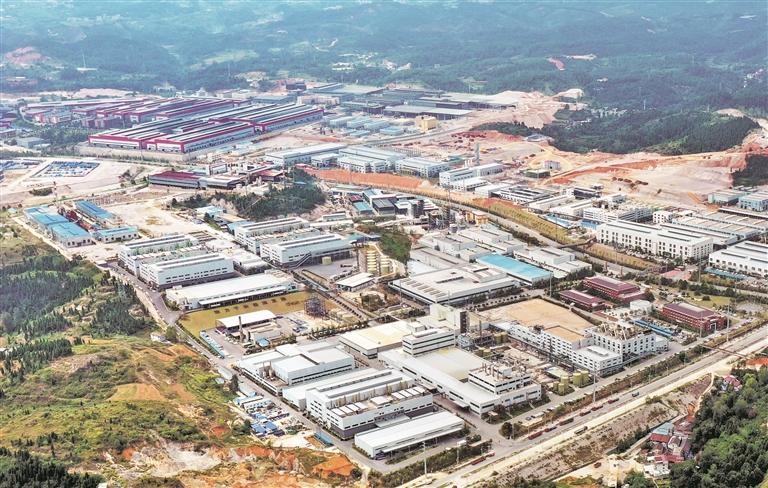

随着瓮安县大化工要素不断完善,正磷新能源、力高、川磷、天美、名泰、凯迪森、兴荣和等配套延伸企业也随之入驻,2023年全县共签约44个落地项目。

以项目带动产业发展、扩大有效投资是实现稳定增长的“牛鼻子”,贵州找准投资方向,提高投资精准性、有效性,解决好“往哪投”“怎么投”等关键问题。

聚焦“往哪投”,全省基础材料、现代能源、航空航天及装备制造、新能源汽车及电池材料、现代化工五大产业投资增速保持较高水平。各市(州)根据本地发展实际和产业基础优势,找准投资方向。

毕节市围绕现代能源产业、现代化工产业等重点领域,成功引进了中国华电光大环境、江苏国强等一批优强企业成功落地。新引进的63个投资亿元以上项目,推动形成高新区锂电池、黔西煤化工、金沙白酒包材、威宁新能源等一批产业集群。

黔南州重点在新能源电池材料和现代化工两大方向谋划项目。引进湖南裕能、深圳盛屯、云南胜威、华友钴业等10余家精细化工企业,38个投资项目,总投资754亿元。

聚焦“怎么投”,贵州创新完善保障体系,在用地、资金、碳排放指标等方面以高水平资源要素供给保投资、保项目、保发展。

“我们优化完善领导领衔机制,建立了省市县三级领导领衔推动重大项目建设机制,天美锂能锂电材料项目、凯迪森新能源双氧水项目等一批亿元以上项目开工建设,宁德时代贵州基地、美锦一期等一批重大项目建成投产,省市县三级领导领衔推动项目年度计划投资完成进度超90%,增速明显。”省工业和信息化厅规划处处长韩龙说。

2023年,全省围绕打造“六大产业基地”部署,积极梳理省级重点支持的各市(州)工业主导产业,编制“一图三清单”,持续加快在建项目和拟建项目实施,全省“六大产业基地”亿元以上项目完成投资占全省亿元以上项目投资比重达90%左右。这些落地的项目、形成的投资,将会转化为现代化产业体系的拼图,形成先进生产力,为高质量发展提供源源不断的支撑。

智改数转

作为全国智能制造优秀场景,贵州航天计量测试技术研究所的“电子元器件柔性智能检测生产线”对航天测试智能制造工厂的建设起到示范及引领作用。该生产线能快速和准确响应测试需求、测试环境的变化,快速改变系统组织模式、硬件与软件结构,以迅速调节测试功能来适应新任务和新环境,所有测试数据及设备数据可同步至系统。

对传统制造业加快智能化改造、数字化转型,是贵州推动制造业高质量发展的重要着力点。

在首钢水城钢铁(集团)有限责任公司钢轧事业部棒线生产线上,焊牌机器人正在为成捆的钢材焊接标签,夹取焊钉和标牌、识别焊牌位置、焊接等动作一气呵成。首钢水城钢铁(集团)有限责任公司党委书记、董事长彭开玉介绍,这一机器人焊牌智能化试点的应用,整体技术已达国内领先水平,棒线端面焊接技术获得国家专利,可优化12个焊牌操作工人,且焊牌成功率稳定在99.5%以上。

激发“智改数转”活力关键在于针对不同规模、不同行业、不同阶段的企业需求精准施策。全省通过配套服务强化支撑,遴选省内优秀服务商26户,联合组建专家团队对企业“把脉问诊”,量身定做转型方案,累计服务企业127家。

华为云专家针对贵州国塑科技管业有限责任公司数字转型中面临的问题,梳理清单,对症下药。通过智控中心延伸出去的10万个实时数据点,整合质量、能耗、设备、工艺、库存等关联数据,信息动态贯穿始终,为工艺安全、数据监测、质量追溯搭建起数字化平台,生产运营效率提升超15%。

为持续完善贵州工业数字化转型布局,《贵州省工业领域数字化转型实施方案(2023-2025年)》提出,支持龙头骨干企业先行先试,按照国家标准打造数字生产线、无人车间、智能工厂、5G全连接工厂,探索平台化设计、数字化管理、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等应用模式场景,每年打造一批数字化转型标杆示范项目。

人才支撑

人才是强省之基、发展之要、竞争之本。目前,全省工业人才突破100万,占全省人才资源总量的17.45%。

我省坚持引进和培养并举,围绕重点产业、重点领域大力开展工业产业人才引进和培养工作。

围绕装备制造、新能源汽车等重点产业,贵阳贵安以项目为牵引,引进高水平创新创业团队,推动高层次人才赋能“强省会”。2023年来,新增制造业人才2.32万人。

黔南州把人才培养引进当作推进产业发展的重要举措,将人才工作纳入党建工作成效考核重要内容,在编制《黔南州“十四五”工业发展规划》时,单独列出人才发展篇章,对未来五年的工业领域人才队伍组织建设进行规划。

黔西南州聚焦省级工业产业重点人才倍增目标任务,积极指导企业做好引才育才工作,计划“十四五”期间倍增300人以上。

此外,贵州实施中小企业“星光培训工程”,累计培训1.5万人。推进企业与省内外高校合作开展“星光黔行匠心铸梦”领军人才培训,累计培训1474人次。开展新型工业化提升工业人才能力素质“1+N”培训,累计培训6966人。

立足工业产业人才发展现状,聚焦做大产业、做强企业,我省不断优化政策机制,编制印发《贵州省“十四五”工业人才发展规划》,梳理2012年以来省级层面制定出台的人才政策措施,形成《贵州省工业产业人才政策摘要》,并制定“十四五”时期十大工业产业重点人才五年倍增目标任务。

人才大汇聚推动工业大突破。2024年,贵州将围绕六大产业基地发展需求,加强对各市(州)平台建设指导力度,全力新增一批研发设计、智能制造、产业孵化基地、企业技术中心等平台载体,推动平台引才育才聚才效应。此外,优化项目设计,强化项目引才效用,在项目发布时,加入人才要素,推动项目引才工作不断取得新突破。