贵州日报天眼新闻记者 王远柏

2023年5月至11月,全省9个中心城市空气质量连续6个月达到100%优良率,这是自2018年以来,我省首次连续6个月9个中心城市空气质量达到“全优良”;

2023年10月26日,贵阳市、清镇市、荔波县获评“国家生态文明建设示范区”,贵州省赤水河流域茅台酒地理标志保护生态示范区、遵义市湄潭县获评全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地,这是我省开展生态示范创建工作以来荣获命名数量最多的一年;

2023年11月30日,全省生态环境保护大会上,省委主要领导强调,要牢牢守好发展和生态两条底线,坚定不移实施主战略、实现主定位,加快在生态文明建设上出新绩,奋力在推进人与自然和谐共生的现代化中走前列作示范,努力开创经济兴、百姓富、生态美的多彩贵州新未来。

刚刚过去的2023年,贵州坚持生态优先、绿色发展,是加快在生态文明建设上出新绩的一年。新的一年,贵州将继续打好“生态牌”、走好“绿色路”、绘好“美丽卷”,厚植高质量发展的底色、提升高品质生活的成色、增添高水平生态的亮色,全力以赴推动生态文明建设再上新台阶。

完善绿色制度 立起四梁八柱

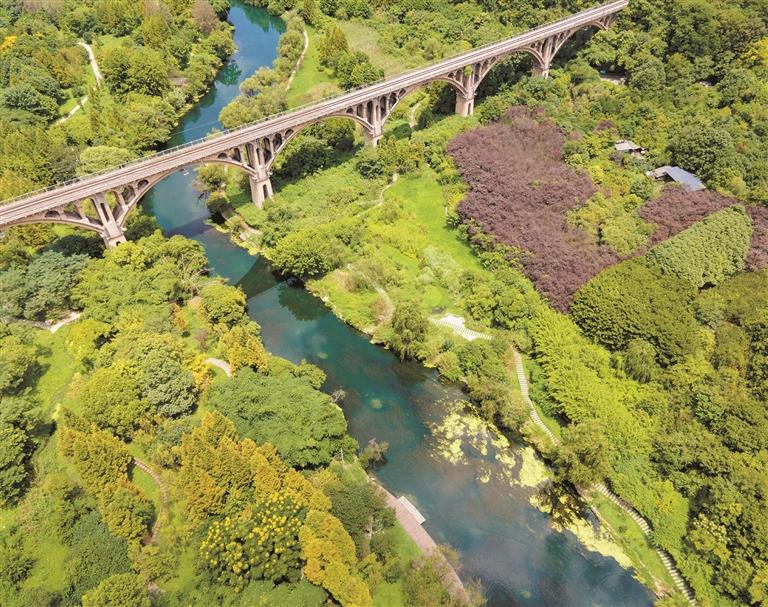

赤水河畔,白鹭蹁跹;乌江河畔,一江碧水向东流。

生态美景,离不开绿色制度保驾护航。2023年3月1日起,《贵州省乌江保护条例》和《贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例》正式施行,这是贵州坚决担起长江“上游责任”的制度保障。

贵州开展了一系列根本性、开创性、长远性工作,决心之大、力度之大、成效之大前所未有,生态文明制度建设取得了具有标志性意义的重大成果,形成了一批可复制可推广的重大制度经验,生态文明“四梁八柱”制度框架全面建立。

为进一步促进社会资本参与我省生态建设,加快推进山水林田湖草沙一体化保护和修复,2023年,省政府办公厅印发《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施意见》,出台21条政策鼓励和支持社会资本参与生态保护修复。

为提升国土空间治理现代化水平,出台《贵州省国土空间规划(2021—2035年)》。这是贵州第一部省级“多规合一”国土空间规划——2023年12月,国务院公开发布了关于《贵州省国土空间规划(2021—2035年)》的批复。《规划》提出,到2035年,贵州省耕地保有量不低于5021万亩,其中永久基本农田保护面积不低于3612万亩;生态保护红线面积不低于4.08万平方千米。

此外,率先在全国编制出台《贵州省重点区域生态保护和修复中央预算内投资项目实施管理指南(试行)》《调整树种结构提高森林质量技术指南》。

不只是在刚性的制度上,在融入生活方式的生态文化上,贵州也步履铿锵——

2023年1月28日,兔年春节后上班第一天,贵州13万余名干部义务上山植树,为多彩贵州增绿添绿。贵州连续9年在春节后上班第一天举行省市县乡村五级干部义务植树活动,创新义务植树形式,参加人次1062万,完成义务植树5000万株。

“生态文明贵阳国际论坛成为传播习近平生态文明思想的一个重要平台。”与会嘉宾纷纷称赞。

7月8日至9日,以“共谋人与自然和谐共生现代化——推动绿色低碳发展”为主题的2023年生态文明贵阳国际论坛在贵阳举行,共有来自42个国家和地区的3200余名嘉宾参会,新思想、新成果在这里交融与展现。

守护生态家底 筑牢绿色屏障

贵州东部“武陵之巅”梵净山脚下,生长着植被种类丰富的常绿阔叶林,这里是“世界独生子”——黔金丝猴赖以生存的家园。

2023年以来,武陵山区山水林田湖草沙一体化生态保护修复工程围绕梵净山所在的印江、松桃和江口三县,启动了环梵净山核心区北部7个生态廊道建设,在46公里长的区域内,呈带状地种植供黔金丝猴栖息和捕食的植被,进一步优化林分组成,拓宽野生动物生境空间295平方公里。

截至2023年10月底,该项目已完成工程绩效指标超92%。项目全面完成后,区域森林覆盖率将提高至63%,土壤流失量年均可减少30万吨,废弃矿山修复率达100%,中度以上石漠化治理率达15.49%,耕地质量显著提高,生物多样性保护取得重要进展。

与武陵山一样不断提升“生态颜值”的,还有贵州大地上的一条条河流。

漫步南明河畔,水清岸绿,空气新鲜,好不惬意。2023年8月15日,是首个全国生态日,省级首批美丽幸福河湖名单公布并授牌,贵阳市南明河与遵义市赤水河、黔西南州万峰湖一道,被授予省级首批美丽幸福河湖。

我省历来高度重视河湖保护——2023年6月18日,贵州生态日如期举行,省委主要领导开展巡河巡林活动,强调要认真落实河(湖)长制和林长制,层层压实责任,抓好长效管理,广泛发动社会力量,努力在全社会营造支持、参与河(湖)长制林长制工作的浓厚氛围,形成河湖森林保护管理的强大工作合力。

守护“生态家底”,贵州更是具有“亮剑”精神和力度。2023年,紧盯中央生态环保督察反馈问题和长江经济带生态环境警示片披露问题,采取省级生态环保督察、专项督察、专班督导等措施推动问题整改。启动省级生态环保督察,完成对遵义市、贵阳贵安、黔南州、黔西南州的督察。

畅通“两山”转化 生态价值变现

寒冬时节,行走贵州大地,从雷公山到乌蒙山,处处郁郁葱葱。

如何让生态财富成为经济财富?

2023年11月14日,黔南州林业局向龙里县醒狮镇大岩村村集体股份经济合作社颁发一张林业碳票。这张村集体林业碳票让大岩村5000余亩集体森林资源变成了可以流通的资产。当天,中国农业银行股份有限公司龙里支行对合作社授贷集体林业碳票50万元。

目前,我省累计颁发林业碳票15张,获得融资授信5.68亿元、放款1.865亿元,实现交易金额1201万元。

不仅如此,贵州积极践行“两山”转化——

金秋时节,印江自治县峨岭街道云上居森林康养基地,满目葱茏,空气清新,游客陶醉其间。目前,全省已建设78个森林康养(试点)基地、3个(凤冈、黄果树、江口)全域森林康养试点单位,已经完成森林康养步道提升建设237公里。

走进黎平县的中林生态林业生态园种植基地,农户正在种植天麻,一派繁忙。我省林下经济蓬勃发展,2023年,全省林业产业总产值达4200亿元,林下经济产值达700亿元,特色林业产业产值达280亿元。

我省在绿色低碳转型上同样成绩不俗——

走进毕节威宁经济开发区产业园光伏组件生产车间,智能化设备运转有序,机械手和传送带不停穿梭,一片片太阳能电池片在各个工段有序传送。这是我省绿色低碳转型的生动缩影。

以技术创新作为主要评定标准,2023年2月工信部公示的2022年绿色制造名单中,贵州有18家企业入选国家级“绿色工厂”名录,2家企业入选国家级“绿色供应链管理企业”,3个园区入选国家级“绿色园区”。绿色工厂遍地开花,绿色工业园区竞相涌现,成为贵州加快构建绿色制造体系的生动体现。