割稻谷、打糍粑……9月16日,荔波县小七孔镇联山湾村的乡亲们身穿民族服饰,欢聚一堂,热热闹闹庆丰收。

在打糍粑环节,随着木槌捶打舂臼,发出“嗵、嗵”声,糍粑清香扑面而来,大家在热闹的氛围中把丰收和喜悦都融进了打糍粑的乐趣中。

同时,还有各种形式多样、内容丰富的文艺节目轮番登场,赢得大家阵阵掌声。

“今天参加这个活动,感觉非常有意思。现在新农村建设真的是越来越好了,大家的生活也过得更好了。”贵阳游客曹郭琴高兴地说。

产业兴旺日子甜

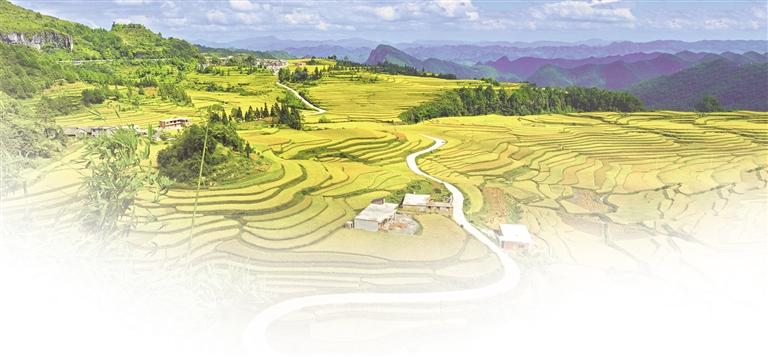

联山湾村是荔波鱼米之乡,全村种植了一千五百多亩优质水稻,今年预计产量将达一百八十万斤。在这丰收季节,村民们自发组织文艺表演活动来庆丰收。活动以“庆丰收促和美,巩固脱贫成果,推动乡村振兴”为主题,全面展示了联山湾村新面貌。

金秋九月,走进黔南大地,像联山湾村这样热热闹闹庆丰收的场景随处可见。

而这一切都得益于黔南有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,大力发展乡村产业,让群众腰包越来越鼓。

黔南始终把增加脱贫人口收入作为乡村发展的根本措施,重点从产业寻求突破,大力发展生猪、茶叶、蔬菜、水果、刺梨、中药材等优势产业,鼓励引导农户利用农户房前屋后、家庭院落发展庭院经济,并加大衔接资金和协作资金用于产业项目的支持力度,补齐技术、设施、营销等短板,投入产业资金13.85亿元,切实提高脱贫人口家庭收入。

同时,对国家乡村振兴重点帮扶县选派科技特派员数量予以倾斜支持,选派到三都自治县中央科技特派员22名,省级科技特派员20名,州级科技特派员12名;选派到罗甸县中央科技特派员20名,省级科技特派员20名,州级科技特派员16名。构建中央、省、州三级科技特派员服务体系,共同为国家乡村振兴重点帮扶县农业产业发展提供科技支撑。

在产业项目谋划上,目前,全州共投入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务补助资金实施项目1066个,其中,实施产业类项目643个,通过以奖代补、发展庭院经济、直接补助到户、利益联结等方式,带动108.82万脱贫人口发展生产。

在特色产业发展上,结合全州农业特色主导产业发展实际,因地制宜筛选出茶叶、食用菌、生态家禽、石斛、水果、蔬菜、生猪、刺梨、桑蚕、中药材、烤烟、生态渔业等12个特色产业,并先后印发了12大产业发展实施方案,产业选择上做到精准、科学、可行。同时,结合省12大产业和全州农业特色主导产业发展实际,持续壮大发展“1+6”农业主导产业(粮食+生猪、蔬菜、茶叶、水果、中药材、刺梨),并积极谋划推进精深加工产业发展。截至6月,全州生猪存栏219.1万头,同比增长10.41%,猪肉产量14.39万吨,生猪产值40.17亿元。累计茶园种植面积129.474万亩、投产面积120.22万亩,茶叶产量2.57万吨、产值82.2亿元。水果种植面积14204万亩,挂果面积109.2万亩,产量9.66万吨、产值9.44亿元。

在引导金融资金助力乡村振兴上,积极宣传推广“乡村振兴贷”产品,为从事农业产业的农户及新型农业经营主体提供5-300万元的授信贷款,第一季度,全州乡村振兴产业贷累计投放贷6658.78万元,投放户数342户。全面推动“富民贷”业务,累计发放贷款37838万元,发放贷款户3199户(次)。持续深入落实小额信贷政策,对有贷款需求的脱贫人口、监测户开展政策宣传,确保应贷尽贷,今年1至2月份全州累计新增贷款户2279户(次),同比增长134.46%,累计发放脱贫人口小额信贷10981万元,同比增长138.20%。

如今,产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕是黔南乡村发展的真实写照。一个个欣欣向荣发展的村子,也汇成了黔南全面推进乡村振兴的新图景。

下一步,黔南将持续在推进乡村产业发展上发力,促进群众稳定增收,并全面提升农村人居环境,着力构建党建引领乡村治理体系,以政策稳定帮扶、制度长效保障、强劲发展动力不断巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴,让农民不返贫、农村更美好。

产业振兴助推乡村振兴

金黄的稻田,饱满的稻谷,还有用水稻、玉米、辣椒装饰的彩门……走进都匀市归兰乡,一幅色彩斑斓的丰收画卷呈现眼前。

而在这丰收的季节,归兰乡还举办了一年一度的苗族“新米节”民族文化活动,邀请各族同胞品尝新米,共同感受丰收的喜悦。

“新米节”是苗族群众喜庆稻谷丰收和品尝新米的传统节,寓意庆丰收、祈愿安康幸福。

在这天,乡亲们身着民族盛装,唱着甜美悠扬的祝酒歌,热情地向远道而来的客人献上香醇的红薯酒,还会举办擂大鼓、芦笙舞及各项竞技比赛等活动,传递丰收的喜悦之情。

除欢快歌舞传递喜悦之情之外,还有丰盛的佳肴展示丰收成果。在归兰乡基场村,大家一同品尝了香甜软糯的米饭、新鲜肥美的水稻花鱼、醇香美味的猪肉,丰富的菜品让来自四面八方的宾客赞不绝口。

同时,乡亲们还将民风民俗、农特产品推广融合到节目中,让大家在一系列活动中体会到劳动的艰辛和丰收的喜悦,给前来的游玩的游客全面展示特色民族文化和多姿多彩的民族风情。

据了解,归兰乡一直坚持以产业振兴助推乡村振兴,紧紧围绕“四子格局”建设,以“山顶盖‘盖子’、山腰缠‘带子’、山脚挂‘果子’、山底铺‘毯子’”推动传统农业向特色农业、高效农业转变,切实推动乡村振兴。

——山顶盖“盖子”,结合归兰林密山陡土碎的特点,发展中草药种植。创新“公司+合作社+农户”的模式,种植“茯苓”“太子参”“钩藤”等名贵药材。

——山腰缠“带子”,夯实原有茶产业基础,做好茶园管护促提质增效。探索构建“种产销”一体化茶产业链发展。同时积极完善茶园基础设施建设,推进全乡茶园管护。全乡茶园面积9759.47亩,新增种植400亩,茶园管护4362.5亩。

——山脚挂“果子”,归兰乡以瓜果产业为重点,全面做好果树管护。以现有2200亩枇杷为基础,着力动员群众管护枇杷园,现挂果1330亩,实现增收亩均增收3600元;做好蜂糖李管护,现蜂糖李种植面积达269.5亩,管护面积120余亩;逐步做好黄桃、黄金奈李产业,不断壮大产业发展,带动群众致富增收。

——山底铺“毯子”,牢牢守住粮食安全底线,稳步提高农业综合生产能力。2023年粮食种植面积2.3325万亩,并以“稻+鱼、稻+蛙、稻+蝌蚪”方式发展。大力发展地栽木耳、蔬菜等产业。以推进产业发展为纽带,推进基层治理,探索出了产业振兴推动乡村振兴。

加快推进山地农业现代化

谷穗低垂,稻谷金黄。时下,正值水稻收割的黄金时节,长顺县13万亩稻田迎来秋收,连片的水稻长势喜人,层层稻浪迎风起伏,沉甸甸的稻穗压弯了稻秆。

连日来,在长顺县摆所镇松港村和广顺镇洞口村优质水稻种植大坝,在农机手熟练的操作下,收割机正开足马力在金黄的稻田里来回穿梭,随着一排排水稻隐入转动的拨禾轮,秸秆碎屑从后方出杂口飘出,金黄的稻谷纷纷被“尽收囊中”,村民们忙着将刚收割的新鲜稻谷装车,现场洋溢着丰收的喜悦。

“今年种了2亩水稻,预计每亩产量1000斤以上。”看着金黄饱满的稻谷,摆所镇松港村水稻种植户王陈敏笑容满面。

另一边,长顺5.83万亩高钙苹果也成熟上市。翠绿的枝叶间,红彤彤的苹果密密麻麻地挂满枝头,色泽鲜亮,果香诱人。果园内,果农们忙着采摘、分拣、装箱,现场一派丰收景象。

“今年的苹果产量高、卖相好,销售情况很可观。”丁福洲是苹果种植大户,有多年苹果种植经验,他的果园有300多亩苹果,今年产量约20万斤,预计产值达85万元,还有效带动了不少村民实现务工增收。

其实,这样的丰收景象在长顺县处处可见。

长顺县构建了“北粮果蔬、南林畜禽”的产业布局,以优质粮油、生猪、生态家禽为主导,引领发展蔬菜、精品水果、经济林等特色产业,因地制宜推动向优势区域、优势产品集约集聚发展,不断优化农业产业体系、生产体系、经营体系,加快山地农业现代化推动农业高质量发展。

针对主导产业,采取“公司+合作社(基地)+农户”模式,以“订单生产”方式大力发展“稻油轮作”,并通过政策支持,采取“反租倒包”等模式,带动20至30亩“家庭农场”式职业农民规模化生产达到5000余户,全县优质粮油播种面积和产量稳定度持续呈现正增长。

针对特色产业,深化拓展“龙头企业+合作社+农户”“三定三统”两种发展方式,在巩固现有蔬菜基地的基础上,巩固“3个100”工程建设成果,发展辣椒、茭白、折耳根等特色蔬菜产业。2022年,蔬菜种植稳定21万亩次以上。

同时,围绕高钙苹果、紫王葡萄等精品水果,以“旅游+”打造旅游采摘基地,积极向上争取资金帮扶,对老化退化果园进行提质改造,奋力推动农文旅结合。2022年精品水果稳定在11.66万亩,提质改造3万亩。

产业兴带动群众富。长顺县始终坚持把产业振兴作为乡村振兴的重中之重,立足本地优质资源禀赋,推进全产业链融合,推动乡村产业高质量发展,带动更多群众增收致富。

今年上半年,全县农林牧渔业总产值完成12.42亿元、增速3.7%;全县农村常住居民人均可支配收入完成6792元、增速7.8%。