文/图 贵州日报天眼新闻记者 陈丹

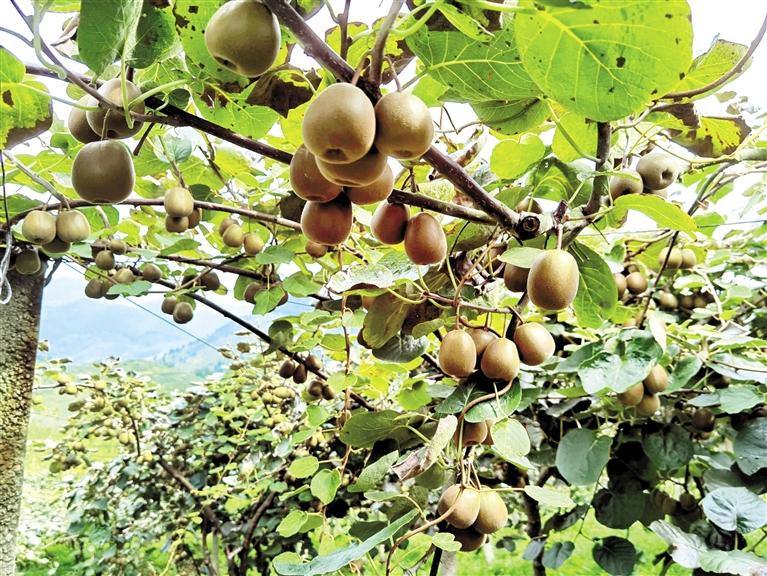

白露已过,秋意渐浓。收获的喜悦与美好的憧憬在凯里市凯棠镇掌甘农业园区交织。园区内的红心猕猴桃基地里,掩映在绿色藤蔓之中的累累果实散发出沁人的果香,种植户张未来喜上眉梢。

“一天要发出去500斤左右的货,每天还有几拨来基地采摘的客人要接待。”进入9月,张未来格外忙碌,149.7亩红心猕猴桃已进入采摘、销售旺季。

建于2008年的掌甘农业园区,涉及凯棠镇养小村、凯哨村、白水村三村,占地面积1000亩左右。

“凯棠镇土地破碎,发展产业不易,掌甘这一片区是少有的集中连片地区。”凯棠镇组织委员杨师杰说,早在2008年,凯棠镇就规划建设了掌甘农业园区,完成了水、电、路等基础设施。

有了水、电、路,但是山还是山,“园区”仍是一个空壳壳。对资金短缺、人才缺失的乡镇而言,打造好一个园区并非一朝一夕之事,而需徐徐图之。动员能人回村发展,不失为一条行之有效的路径。

满怀着对家乡的热爱,以及干事创业的热血激情,凯哨村人顾智先带着妻子张未来返乡。此前,夫妻俩一个在金融部门工作,一个在城区开母婴店,年收入不错。

结合掌甘农业园区的土壤条件,顾智先和张未来决心种植红心猕猴桃。“这块地方的气候、土壤条件都特别适合发展红心猕猴桃。”张未来说,丈夫是农学专业出身,自己也从小在果园长大,发展红心猕猴桃虽面临不少挑战和困难,但也都能克服。

时光飞逝,夫妻俩自2012年在掌甘农业园区开启甜“猕”事业,已进入第11个年头,种植的“领礼得”牌红心猕猴桃除了主销凯里外,还远销到了江西、广东等地。

“我家的红心猕猴桃采用生态种植方式,施的是农家肥,不打除草剂,不套袋,能吃出最本真的味道,已积累了一批稳定的客户。”张未来说,2017年,红心猕猴桃基地被认定为贵州省无公害农产品产地,丈夫顾智先也被评为“省级新型职业农民”。

又是一年丰收季。高高的山岗上,红心猕猴桃密密麻麻挂满了藤蔓,基地里不时回荡的欢声笑语冲淡了丈夫顾智先因病离去的悲伤,张未来选择独自坚守在这里,继续着这一份事业。

“虽然累,但是有所获,心里就觉得甜。”张未来说,基地红心猕猴桃亩产值在3万元左右,忙时能带动30多人就业,在当地也起到了较好的示范带动作用,再苦再累也会坚持下去。

在这个园区,张未来也并非“孤军奋战”。从园区成立之初到现在,已陆续另有9户种植大户在这里耕耘,园区已有近500亩面积被开发利用起来,水晶葡萄、蓝莓、黄桃、南瓜等瓜果飘香,提供年均近100名务工岗位需求。

新的希望与憧憬也在孕育当中。

今年,凯里市把“能人回村”作为抓党建促乡村振兴的重要内容,列入全市2023年人才工作要点,鼓励、引导、支持回乡能人带着资金、技术、人才和新理念参与乡村发展。截至今年6月,已吸引14名在外能人返乡创业,选举6名各类能人充实村“两委”队伍。

积极响应政府工作部署,凯棠镇提出重振掌甘农业园区行动,除鼓励10户种植大户继续扩大经营外,在园区实施水、电、路等基础设施改造,拟新建餐饮、公厕等服务性用房,巩固提升基础功能,让园区焕发新的活力。

抓住机遇,今年初养小村党支部书记顾永存就开始行动起来,积极动员本村在外发展能人返乡,加入振兴掌甘农业园区队伍。

“村里做了非常详实的项目方案,我自己也想为家乡的发展出点力,就下定决心回村办企业。”养小村村民顾爱珍在外做生意,事业红火。在顾永存的劝说下,顾爱珍返乡创办了凯里市鸿强生态农业发展有限公司,通过企业带动掌甘农业园区发展。

据介绍,凯里市鸿强生态农业发展有限公司计划在掌甘农业园区实施生态养殖、科技种植、休闲农家乐为一体的综合项目,发展羊肚菌栽培、有机蔬菜种植、水上水下立体式种养,预计投资额约200万元,规划产业面积100亩。项目投产后,预计年产值可达220万元,每年能够带动周边群众年增收40万元。

“土地已经流转得差不多了,等南瓜、土豆收完,就准备动工了。”顾永存轻快的语气中夹杂着丝丝兴奋,“有意向回村发展的还有10多人,未来会越来越好。”