潘国虎

近年来,贵州理工学院党委充分发挥党建引领示范作用,坚持党管人才,积极探索将支部建在团队上,在立德树人、科研创新、社会服务等方面取得了较好的建设成果。

贵州理工学院资源勘查工程“全国高校黄大年式教师团队”共有主要成员25人,由地质资源与地质工程学科的教师组成,其中教授5名,副教授18名,具有博士学位的教师17名。团队中既有博士生导师、贵州省核心专家,又有地质工程勘查实践丰富的研究员、高级工程师,具有博士学位的高学历教师占团队总人数的70%以上,具有生产实践背景(高级工程师或工程师资格)的“双师型教师”占团队总人数的30%以上,团队人才结构对应用型本科人才的教学培养具有明显优势。

贵州理工学院成立了黄大年教师团队党支部,在党支部引领带动下,团队坚持“以创新为教学科研的生命线、以教学科研成果服务社会为导向、以团队能力建设为根本、以教书育人为己任、以师德师风建设为引领”,硕果累累、成效斐然。

立德修身 教书育人谱新篇

重任在肩当笃行。

资源勘查工程黄大年教师团队始终重视师德师风建设,团队成员通过建设100个思政案例、打造思政示范课程、践行思政内容“三进课”教学活动等,点燃师生爱党爱国之情,筑牢思想育人根基。

该团队将思政内容融进课堂、融进课件、融进课题,将立德树人贯穿育人全过程;通过致力高质量教育教学软硬件建设,赋能人才培养,取得了一系列成果:

2018年,《地质资源与地质工程》获批贵州省重点学科建设;2022年,《资源勘查工程》专业获批省级一流专业建设;2022年,《普通地质学》《岩石学》获推省级一流课程“金课”建设;2022年,由贵州师范大学作为依托单位,贵州理工学院黄大年教师团队成员作为主要参与人联合申报的“教育部喀斯特地区碳中和工程研究中心”正式获批立项;2022年,由贵州理工学院黄大年教师团队成员组织申报的地学研学路线“奇峰化石抱清辉—贵州兴义三叠纪地质遗迹深时之旅”获批中国地质学会第二批精品地学研学路线;获国家级教学竞赛二等奖2项、省级教学竞赛三等奖2项。

在高质量软硬件支撑下,人才培养质量也得到了提升,学生创新创业项目获批省以上立项32项(其中国家级8项),获省级以上学科竞赛奖6项,学生申请专利(软件著作权)13项,获得省级优秀班集体1个。

率先垂范 科技兴黔结硕果

善弈者谋势。

资源勘查工程黄大年教师团队属于“谋篇布局”,将已有资源整合,建立不同领域的先锋科学研究团队,成效明显。

“战略关键金属”团队:面对国家重大需求,以钪、钛、锡、锂、稀土等为研究对象,为国家战略关键矿产增储和绿色提取提供理论技术支撑。

“岩溶碳汇”研究团队:聚焦国家“双碳”重大目标,2021年获批省委改革办重大调研课题,以此为契机,开展岩溶碳汇观测站建设,力争为国家“双碳”目标作出贡献。

“红色岩溶”研究团队:在武陵山区贵州段发现并命名了“红色岩溶”新岩溶亚类型,填补了中国在岩溶二级领域原创理论空白,研究成果得到了自然资源部专家的高度肯定。

在这些研究团队先锋的带动下,资源勘查工程黄大年教师团队凝心聚力,于2018年获批贵州省地质资源与地质工程人才基地、贵州省岩溶工程地质与隐伏矿产资源特色重点实验室,以此为支撑,取得了丰硕的科研成果:先后获批国家自然科学基金重大研究计划培育项目《中缅边界腾冲—普吉锡矿带花岗岩锡成矿能力对比研究》、国家自然科学基金面上项目《黔东南龙湾大型铀多金属矿床成矿机制研究》等国家自然科学基金项目7项,《生物标志物法对岩溶流域有机碳高时间分辨率的溯源研究》中国博士后基金1项,《黔北地区寒武系牛蹄塘组页岩气成藏条件及关键控制因素研究》等省部级项目10余项,市局级及其他项目20余项,获批项目研究经费合计逾1000万元,发表SCI、EI收录论文50余篇、北大中文核心期刊论文30余篇,出版高水平学术专著8部,获得发明专利10余项,获省部级以上奖项多项,获第二届贵州省优秀科技个人奖1项。

立足地方 服务社会创佳绩

月是故乡明。

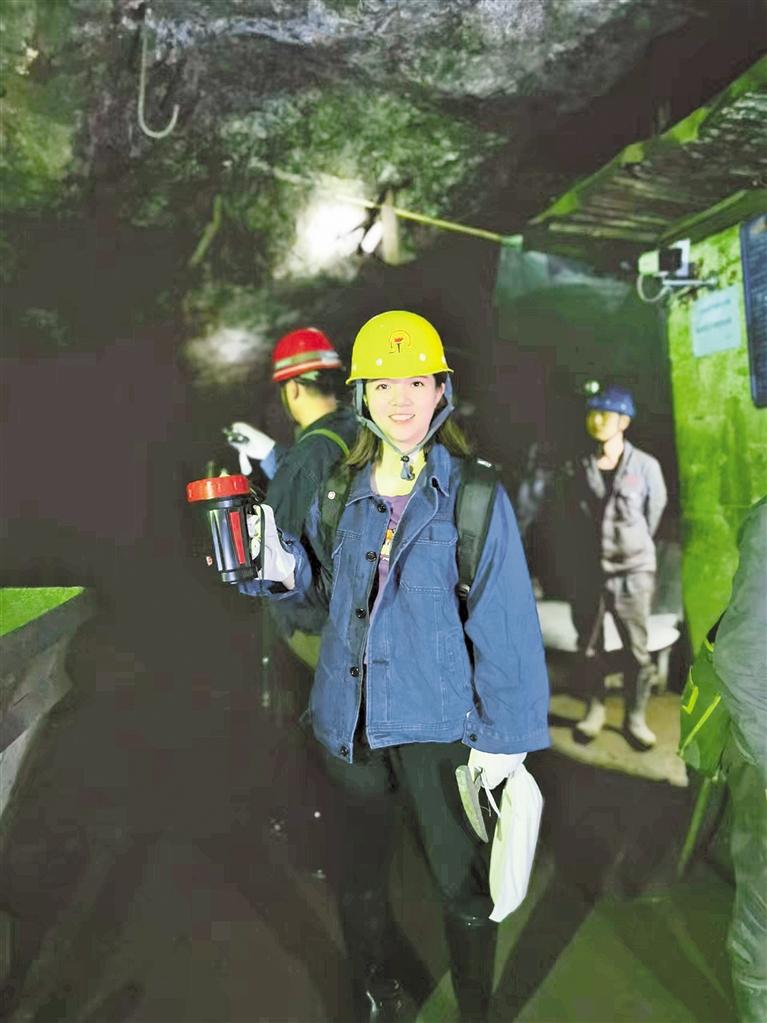

资源勘查工程黄大年教师团队坚持以问题为导向,紧贴贵州实际需求,解决贵州实际问题,抓实大地论文,凸显团队对社会的贡献力。

该团队完成的勘查(察)项目中铝土矿、磷矿、金矿、铅锌矿、铁矿、钪矿、铀矿等贵州优势、稀有能源矿产,合计勘查项目价值数百亿元;涉及岩溶塌陷、重大工程基础选址、勘察、调查评价、研究等项目价值数十亿元,取得了显著的经济社会效益。团队成果在拉动贵州矿产资源勘查、岩溶工程勘察、山地旅游等多方面经济发展数亿元产值,为富民兴黔事业作出了应有贡献,为促进贵州经济社会发展产生了较大的社会影响及经济效益。

此外,老师们还积极投身乡村振兴事业,为实现科技振兴乡村添动力。团队的龙汉生、杨明星等长期驻守在乡村振兴工作一线;张敏、杨明星等与金沙县沙土镇政府、余庆县政府以乡村振兴项目为依托实现校政联合共建岩溶碳汇观测站,为实现科技振兴乡村添动力;红色岩溶研究团队为助推当地乡村旅途提供了有力的科学支撑。

(本文图片由贵州理工学院提供)