贵州日报天眼新闻记者 张弘弢

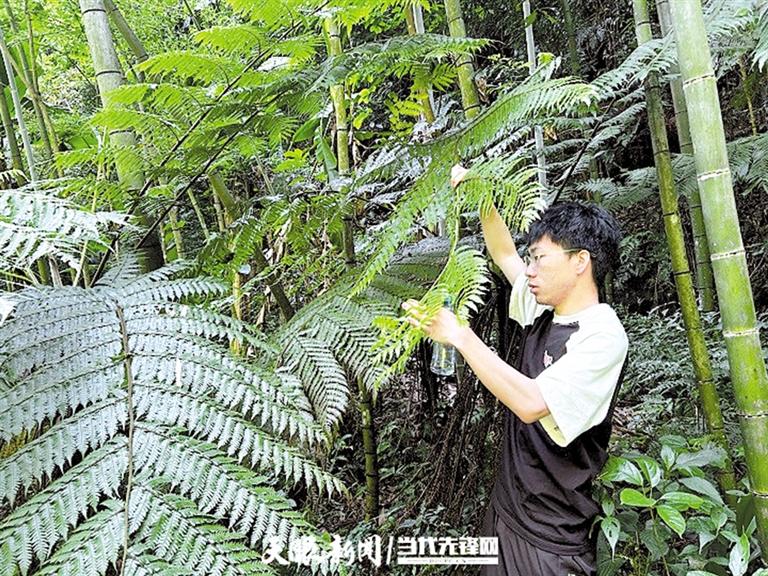

6月27日,赤水桫椤国家级自然保护区金沙沟,阳光下的桫椤叶片窸窣作响,张冰晨在桫椤林中穿梭,认真查看着每一株桫椤叶片,好似在寻找神秘“宝藏”。

“你看,这株黑桫椤的嫩芽被桫椤叶蜂啃食严重。”眼前这位青年是贵州师范大学生命科学学院研究生二年级学生,他将“赤水桫椤”作为自己的研究方向,这已是他第三次在这片桫椤林中“捉虫”。

“上半年雨水少,桫椤嫩叶生长慢,虫子也因此少了许多。”张冰晨一边介绍一边扒拉着桫椤叶片,烈日照射下,豆大的汗珠沿着他的脖颈缓缓流下。

“找到了!桫椤叶蜂幼虫,背面还有一只绿带度尺蛾幼虫!”如获至宝的张冰晨,赶忙拧开矿泉水瓶,小心翼翼摘下叶片,将两只不到1厘米长的青色幼虫装进瓶里,随即跳下土坡,三步并作两步奔至越野车上。“赶紧回实验室,这种幼虫比较娇气,很容易死。”

张冰晨口中的实验室,是贵州赤水桫椤国家级自然保护区管理局(下称赤水桫管局),既是培育桫椤苗的试验田,亦是桫椤病虫害防治研究的主阵地。

“去年夏天,整个金沙沟至少有一半的桫椤嫩叶被虫啃食,桫椤叶蜂与绿带度尺蛾就是‘幺蛾子’。”张冰晨说,甚至有些桫椤整株被啃得精光。

他们研究发现,桫椤叶蜂与绿带度尺蛾,前者喜阴湿,主要附着在水分较多的桫椤嫩叶表面;后者喜干燥,阳光炙烤下桫椤干叶是它的最爱。

二者虽然习性各异,但有一个共通点,即生命周期很短,从虫卵到成虫死亡仅45天。

“这么短的时间里,我们既要掌握两种幼虫的生活习性,又要拿成对的雌雄成虫进行繁殖,研究配制适合它们‘口味’的诱食剂,还要防幼虫死亡,科研难度很大!”张冰晨一边说一边调整盒中叶片摆放的位置以便幼虫取食。

回到实验室,张冰晨第一时间取出幼虫,将冷藏柜中的桫椤湿叶与干叶分别投喂,并放入提前调节好温湿度及光照的实验虫盒中,随后向记者展示了数十只性别不一、大小各异的桫椤叶蜂与绿带度尺蛾。

为什么不杀虫,反而要大费周章地捉虫养虫呢?

“为了更好地保护桫椤!”回答的人名叫何琴琴,是赤水桫管局综合科科长,亦是保护区6.2万株桫椤24年来的“守护者”。据她所言,捉虫养虫是为了更加透彻研究分析其取食情况,研制出可以替代桫椤叶片的诱食剂,以此来保护赤水桫椤。

2016年夏天,保护区内病虫肆虐,超六成的桫椤叶片被啃食。

为了保护桫椤叶片正常生长,当年年底,赤水桫管局成立病虫害防治研究课题组,并于次年与贵州师范大学生命科学学院联合攻克虫害难题。通过初步勘察,时任贵州师范大学生命科学学院副教授杨卫诚发现桫椤叶片主要被桫椤叶蜂与绿带度尺蛾啃食,随即针对这两种虫类进行分析研究。

“起初我们的研究方向在‘杀虫’,但翻阅了全国有关桫椤的文献,没有一篇是有关桫椤病虫害防治的,我们只能摸着石头过河。”何琴琴回忆,因缺乏理论支撑,最初对这两种虫的天敌研究与中草药杀虫剂研制进展缓慢,课题组随即把研究方向从“杀虫”转向幼虫生物习性分析上,“捉虫养虫”之路也从2020年启程。

受制于这两种虫类生命周期短暂,加上不适应室内环境,最初捉回的幼虫存活率不超过10%,课题组不断调节室内温湿度以接近野外环境,2021年幼虫存活率升至60%,并且室内繁殖的“二代虫”“三代虫”存活率接近八成。

幼虫存活率的提升,不仅给课题组增强了科研信心,同时在取食研究上也获得突破。“我们发现叶蜂不仅吃桫椤,也吃桫椤的同科‘兄弟’小黑桫椤,这说明可以研制一种诱食剂,替代桫椤成为这两种虫的‘首选食物’,以此来保护桫椤叶片。”

经过两年多的“捉虫养虫”与诱食剂调配,赤水桫椤病虫害防治取得初步成果。“我们从桫椤中提取了数十种黄酮物质,初步判断这是‘引诱’病虫的症结所在。”杨卫诚说,目前赤水桫椤病虫害防治研究进度在30%至40%,通过分析桫椤叶片中的黄酮物质,课题组会在3至4年反复地对照实验后,逐步研制出适合替代桫椤叶片的诱食剂。

这场赤水桫椤保护者与虫之间“虫口夺叶”的故事仍在继续。