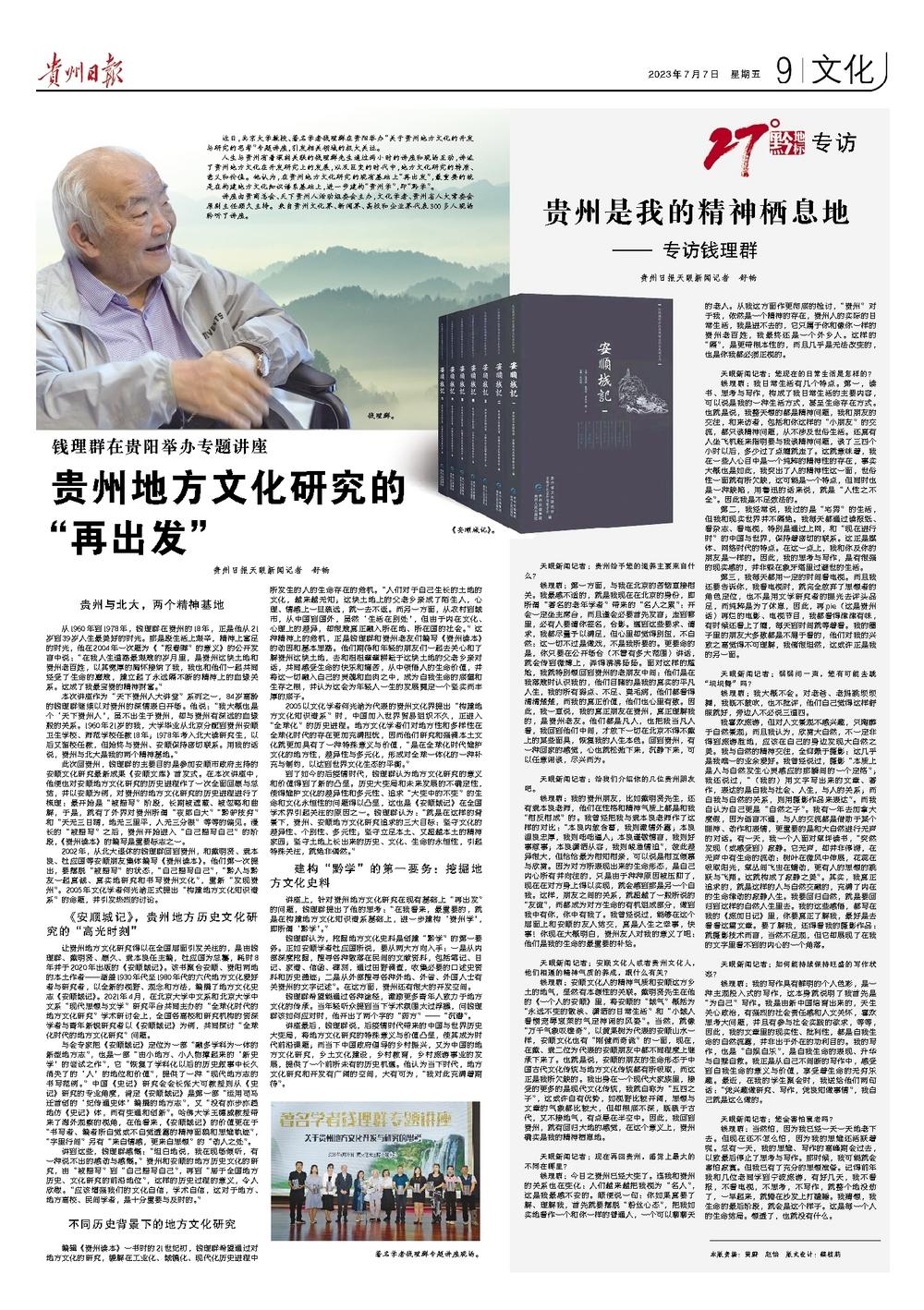

贵州日报天眼新闻记者 舒畅

天眼新闻记者:贵州给予您的滋养主要来自什么?

钱理群:第一方面,与我在北京的苦恼直接相关。我最感不适的,就是我现在在北京的身份,即所谓“著名的老年学者”带来的“名人之累”:开会一定坐主席台,而且逢会必要首先发言;走到哪里,必有人要请你签名,合影。遇到这些要求、请求,我都尽量予以满足,但心里却觉得别扭,不自然:这一切不过是做戏,不是我所要的。更要命的是,你只要在公开场合(不管有多大范围)讲话,就会传到微博上,弄得沸沸扬扬。面对这样的尴尬,我就特别想回到贵州的老朋友中间:他们是在我落难时认识我的,他们目睹的是我的真实的平凡人生,我的所有弱点、不足、臭毛病,他们都看得清清楚楚,而我的真正价值,他们也心里有数。因此,我一直说,我的真正朋友在贵州,真正理解我的,是贵州老友。他们都是凡人,也把我当凡人看,我回到他们中间,才放下一切在北京不得不戴上的某些面具,恢复我的人生本色。回到贵州,有一种回家的感觉,心也就松弛下来,沉静下来,可以任意闲谈,尽兴而为。

天眼新闻记者:给我们介绍你的几位贵州朋友吧。

钱理群:我的贵州朋友,比如戴明贤先生,还有袁本良老师,他们在性格和精神气质上都是和我“相反相成”的。我曾经把我与袁本良老师作了这样的对比:“本良内敛含蓄,我则激情外露;本良温良忠厚,我则咄咄逼人;本良谨敬慎言,我则好事惹事;本良潇洒从容,我则峻急情迫”,彼此差异很大,但恰恰最为相知相亲,可以说是相互倾慕与欣赏。因为对方所表现出来的生命形态,是自己内心所有并向往的,只是由于种种原因被压抑了,现在在对方身上得以实现,就会感到那是另一个自我。这样,朋友之间的关系,就超越了一般所说的“友谊”,而都成为对方生命的有机组成部分,做到我中有你,你中有我了。我曾经说过,能够在这个层面上和安顺的友人结交,真是人生之幸事,快事!你现在大概明白,贵州友人对我的意义了吧:他们是我的生命的最重要的补给。

天眼新闻记者:安顺文化人或者贵州文化人,他们相通的精神气质的养成,跟什么有关?

钱理群:安顺文化人的精神气质和安顺这方乡土的地气,显然有本源性的关联。戴明贤先生在他的《一个人的安顺》里,将安顺的“城气”概括为“永远不变的散淡、潇洒的日常生活”和“小城人看惯宠辱哀荣的气定神闲的风姿”。当然,就像“万千气象叹雄奇”,以黄果树为代表的安顺山水一样,安顺文化也有“刚健而奇诡”的一面,现在,在戴、袁二位为代表的安顺朋友中都不同程度上继承下来了。也就是说,安顺的朋友的生命形态于中国古代文化传统与地方文化传统都有所吸取,而这正是我所欠缺的。我出身在一个现代大家族里,接受的更多的是现代文化传统,我就自称为“五四之子”,这或许自有优势,如视野比较开阔,思想与文章的气象都比较大,但却根底不深,既疏于古代,又不接地气,有点悬在半空中。因此,我回到贵州,就有回归大地的感觉,在这个意义上,贵州确实是我的精神栖息地。

天眼新闻记者:现在再回贵州,感觉上最大的不同在哪里?

钱理群:今日之贵州已经大变了。连我和贵州的关系也在变化:人们越来越把我视为“名人”,这是我最感不安的。顺便说一句:你如果真要了解、理解我,首先就要摆脱“粉丝心态”,把我如实地看作一个和你一样的普通人,一个可以聊聊天的老人。从我这方面作更彻底的检讨,“贵州”对于我,依然是一个精神的存在,贵州人的实际的日常生活,我是进不去的,它只属于你和像你一样的贵州老百姓,我最终还是一个外乡人。这样的“隔”,是更带根本性的,而且几乎是无法改变的,也是你我都必须正视的。

天眼新闻记者:您现在的日常生活是怎样的?

钱理群:我日常生活有几个特点。第一,读书、思考与写作,构成了我日常生活的主要内容,可以说是我的一种生活方式,甚至生命存在方式。也就是说,我整天想的都是精神问题,我和朋友的交往,和来访者,包括和你这样的“小朋友”的交流,都只谈精神问题,从不涉及世俗生活。还真有人坐飞机赶来指明要与我谈精神问题,谈了三四个小时以后,多少过了点瘾就走了。这就意味着,我在一些人心目中是一个纯粹的精神性的存在,事实大概也是如此,我突出了人的精神性这一面,世俗性一面就有所欠缺,这可能是一个特点,但同时也是一种缺陷,用鲁迅的话来说,就是“人性之不全”。因此我是不足效法的。

第二,我经常说,我过的是“宅男”的生活,但我和现实世界并不隔绝。我每天都通过读报纸、看杂志、看电视,特别是通过上网,和“现在进行时”的中国与世界,保持着密切的联系。这正是媒体、网络时代的特点。在这一点上,我和你及你的朋友是一样的。因此,我的思考与写作,是有很强的现实感的,并非躲在象牙塔里过避世的生活。

第三,我每天都用一定的时间看电视。而且我还要告诉你,我看电视时,就完全放弃了思想者的角色定位,也不是用文学研究者的眼光去评头品足,而纯粹是为了休息,因此,再pie(这是贵州话)再烂的电影、电视节目,我都看得津津有味,有时候还看上了瘾,每天到时间就等着看。我的圈子里的朋友大多数都是不屑于看的,他们对我的兴致之高觉得不可理解,我倒很坦然,这或许正是我的另一面。

天眼新闻记者:弱弱问一声,您有可能去跳“坝坝舞”吗?

钱理群:我大概不会。对老爸、老妈跳坝坝舞,我既不鼓吹,也不批评,他们自己觉得这样舒服就好,旁边人不必说三道四。

我喜欢旅游,但对人文景观不感兴趣,只陶醉于自然景观;而且我认为,欣赏大自然,不一定非得到旅游胜地,应该在自己的身边发现大自然之美。我与自然的精神交往,全仰赖于摄影:这几乎是我唯一的业余爱好。我曾经说过,摄影“本质上是人与自然发生心灵感应的那瞬间的一个定格”;我还说过,“(我的)用文字写出来的文章、著作,表达的是自我与社会、人生,与人的关系;而自我与自然的关系,则用摄影作品来表达”。而我自认为自己更是“自然之子”。我有一年去加拿大度假,因为语言不通,与人的交流都是借助于某个眼神、动作和表情,更重要的是和大自然进行无声的对话。有一天,我一个人面对草坪读书,“突然发现(或感受到)寂静。它无声,却并非停滞,在无声中有生命的流动:树叶在微风中伸展,花蕊在吸取阳光,草丛间飞虫在蠕动,更有人的思想的跳跃与飞翔。这就构成了寂静之美”。其实,我真正追求的,就是这样的人与自然交融的,充满了内在的生命律动的寂静人生。我要回归自然,就是要回归到这样的自然人生里去。我的这些感悟,都写在我的《旅加日记》里,你要真正了解我,最好是去看看这篇文章。要了解我,还得看我的摄影作品:就摄影技术而言,当然不足观,但它却展现了在我的文字里看不到的内心的一个角落。

天眼新闻记者:如何能持续保持旺盛的写作状态?

钱理群:我的写作具有鲜明的个人色彩,是一种主观投入式的写作,这本身就说明了我首先是“为自己”写作。我是由新中国培育出来的,天生关心政治,有强烈的社会责任感和人文关怀,喜欢思考大问题,并且有参与社会实践的欲求,等等,因此,我的文章里的现实性、批判性,都是自我生命的自然流露,并非出于外在的功利目的。我的写作,也是“自娱自乐”,是自我生命的表现、升华与自赎自救。我正是从自己不间断的写作中,感受到自我生命的意义与价值,享受着生命的无穷乐趣。最近,在我的学生聚会时,我送给他们两句话:“凭兴趣做研究、写作,凭良知做事情”,我自己就是这么做的。

天眼新闻记者:您会害怕衰老吗?

钱理群:当然怕,因为我已经一天一天地老下去。但现在还不怎么怕,因为我的思维还活跃着呢。总有一天,我的思维、写作的高峰期会过去,以致最后停止了思考与写作。那时候,我可能就会害怕寂寞。但我已有了充分的思想准备。记得前年我和几位老同学到宁波旅游,有好几天,我不看报,不看电视,不思考,不写作,就整个地没劲了,一早起来,就蜷在沙发上打瞌睡。我猜想,我生命的最后阶段,就会是这个样子。这是每一个人的生命结局。想透了,也就没有什么。