六百余年前的贵州建省,如同一把打开山地宝库的钥匙。来自中原、江南的军民,涌入贵阳、安顺一带,以这片相对平缓的贵州高原第二级“台阶”为军屯重地,繁衍生息,走向贵州各处。自此,贵州的中心枢纽被完全激发,其整体人文风貌,已然不是一时一地,一山一河的文化闪烁,而是随着不断发展的交通物流,逐渐奔涌全省的文化浪潮。

“调北填南”的明军,大规模修建卫所城及城墙外的堡、屯、寨等军事堡垒,今天贵州重要城市的分布格局,正为此时奠基。他们六百年驻守远方,开拓群山的悲宏绵远,与“大明风华”的种种往事,如今都深藏在贵州特有,中国典型的地方性区域文化——屯堡文化里。

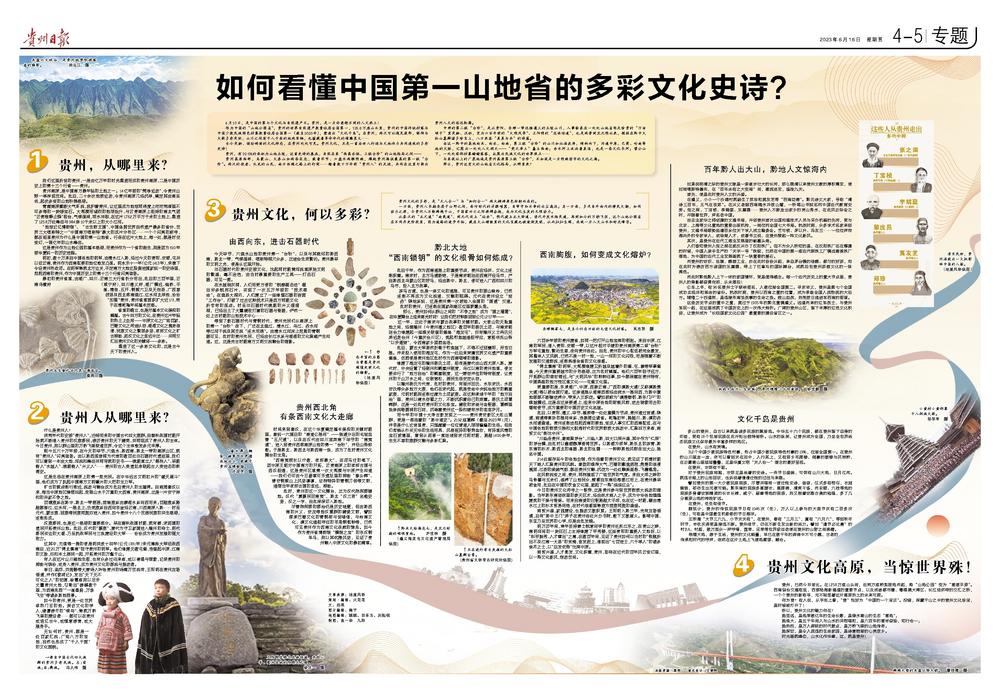

更重要的是,东承湖广、中原,西接云南、广西的滇黔大道(又称滇黔楚大道)得以被全面打通。这条通路从湖南西部经由浣水一路向西,为黔中腹地源源不断输送养分,带来人文积淀。譬如被称为“滇楚锁钥、黔东门户”的雄城镇远,正是在这条要道上,迎来中原各地的财粮风物,送去骑象而去的缅甸使节,成为重要的中国历史文化名城。

此后,以贵阳、遵义、毕节、福泉等一处处重镇为节点,贵州通过官道、驿道、商道等复杂的路网体系,连接周边诸省。乾隆初年,跨越川、黔、滇的赤水河道凿通。贵州逐渐由控扼西南的要地,变成人事交汇的西南枢纽,在与中国各地的物质交换和大航海时代的世界物质大流动中,汇聚四方来客,商贸文化“渐比中州”。

“川盐走贵州,秦商聚茅台”,川盐入黔,四大口岸兴盛,其中作为“仁岸”的茅台镇,自此时以酱酒醇厚香闻世界。以黔酒为领军,黔东北的茶青、黔东南的杉木、黔西北的漆器、黔北的丝绸……一种种黔地风物走出大山,驰名中国。

214处留存至今的各地会馆,作为活着的贵州文化,就见证了明清时期天下商人汇聚贵州的风貌。秦陇的雄浑大气、巴蜀的飘逸洒脱、荆楚的浪漫瑰丽、江浙的柔婉气韵,都在贵州交融、沉淀为一处处雕梁画栋、飞檐翘角。

在风物流变之间,贵州,同样展现了广纳世界的气度。来自大洋之畔的马铃薯与玉米们,滋养了山地民众,辣椒自东南沿海溯江而上,在贵州最早被食用,此后在中国的饮食文化里,掀起了一阵“滚滚红尘”。

今日的贵州文化符号之一银饰,正是贵州参与到世界物质大流动的缩影。当年黔东南密林里的参天巨木,经由林木商人之手,成为中华各地煌煌建筑的干梁与骨架。而来自南美的白银跨越太平洋,也在这一时期,藉由清水江上的杉木贸易网络,在时代浪潮里铸造为苗族同胞的盛装。

商贸兴盛,家园建设,也推动文教积累。王阳明入黔三年,先有龙场悟道,后有“黔中王门”弟子在贵州各处兴办书院,散下文教星火。影响中国、东亚乃至世界的心学,亦是由此发端。

明万历年间,常年扶持寒士锐意向学的贵州巡抚江东之,在贵山之畔,南明河间的一块巨石上主持修建了甲秀楼,这座贵阳的重要人文地标,以“科甲挺秀、人才辈出”之寓,在数百年间,见证了贵州如何以当时的“钱赋所出不及江南一大县”的贫瘠,奋发赶上,涌现出“七百进士,六千举人”的诸多俊杰之士,以“后发优势”比肩中原。

商贸兴盛,人才勃发,文化积蕴,贵州,即将在近代的百年风云变幻里,以一阵文化新风,惊动世间。