贵州日报天眼新闻记者 尚宇杰

3月23日一大早,贵州大沙河国家级自然保护区,云雾缭绕,宛如人间仙境。

在保护区内的仙女洞管理站,护林员盛明芬和程小敏二人,提着装好玉米的桶,走向小河边。

“咚、咚、咚……”敲木桶的声音在山谷回荡,猕猴顿时兴奋起来,在河对面的崖壁上飞檐走壁,又在树枝间上蹿下跳、不停地啼叫,似乎在观察着什么。

“只要我们一敲桶,它们就知道‘开饭’了。但是,如果人太多或者离人太近,它们都不会下来吃东西。”盛明芬说。

等了几分钟,猕猴确认安全后,就顺着崖壁或者树枝下到地上,不停往嘴里送玉米,眼睛却警惕地看向四周。

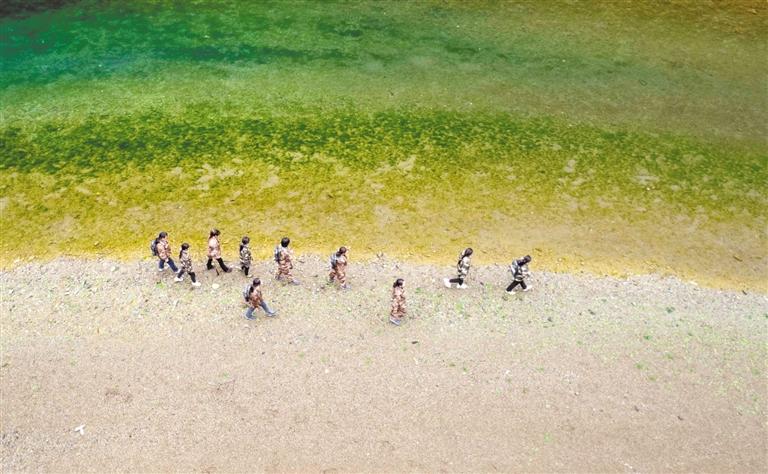

盛明芬和程小敏所在的仙女洞管理站护林队,全是女子,又被称为“绿色娘子军”。这支“娘子军”共有14人,她们每个月都要在山里巡护10多次,每次行走10公里,巡查路线都是山路,杂草荆棘丛生,对于女子护林员们来说,都是体能和耐心的巨大考验。

投喂完猕猴后,盛明芬和程小敏背着背包,拿着柴刀,继续向大山进发。与其他“娘子军”会合后,开始了一天的巡护工作。

“我加入护林员才几个月,几乎每天都要和姐妹们一起投喂猕猴、巡林、巡河。”程小敏说,把保护区保护好,会有一种油然而生的自豪感。

沿着河道行走了十几分钟,就到了黑叶猴观测点,她们登上观测点,拿出望远镜进行观测记录。“黑叶猴的数量不是很多,偶尔通过望远镜才能观测到。”盛明芬告诉记者,观测完后,她们又将继续前往下一个观测点。

顺着河道向大山里“挺进”,如果看到河岸边有垃圾,她们会从包里拿出塑料袋将垃圾装走。这些年,保护区的生态越来越好,珍稀动植物数量也越来越多。

每年12月到次年6月是森林防火期,3月至4月更是防火高峰期,仙女洞管理站作为保护区重要的火源检查站,承担着繁重的防火使命。

森林防火期,护林员们大多数时间都坚守在林区。作为女儿、妻子、母亲的女子护林员,舍小家为大家默默守护着保护区的平安。“想家人的时候,我们就在林区转一转,守护每一棵树都是我们的责任与使命。”盛明芬说。

护林工作看似简单,却需要很强的责任心和敏锐度。在大沙河国家级自然保护区外围,农地与林区交错,外围农事用火时有发生,护林防火难度较大,除了守好卡点,日常的山林巡查必不可少,巡林路线的制定、排查火灾隐患点等都有很多讲究。

贵州大沙河国家级自然保护区位于遵义市道真自治县北缘,始建于1984年,总面积26990公顷。保护区属于森林生态系统类型,银杉、黑叶猴、云豹、林麝等珍稀濒危物种,成为保护区名副其实的“宝贝”。

2018年5月31日,大沙河省级自然保护区升格为大沙河国家级自然保护区。目前,大沙河国家级自然保护区共有动物54目282科1309属2002种,其中黑叶猴19群152只,约占全国野生黑叶猴总数的10%。植物345科1184属3799种,其中素有第三纪“活化石”“植物熊猫”之称的珍稀濒危植物——银杉分布范围广、面积大,天然株数达1056株,占全国天然银杉总数的26.4%。

近年来,大沙河国家级自然保护区以网格化管理为抓手,采取“管理局+管理站+护林小组+护林员+党员”的管护模式,常态化开展巡林巡查,森林资源显著增加,生态环境明显改善。

山路崎岖难行,河道乱石嶙峋,大沙河国家级自然保护区这支护林“娘子军”,除了巡查是否有人进入保护区违规采伐,还要收集病虫害树的样本、清理河床垃圾等。她们常年以山为家、与木为伴、以动物为友,默默无闻守护这片绿水青山,成为了森林的“眼睛”。如今,提起保护区里的一草一木,女子护林员们都如数家珍。她们日复一日巡逻在青山绿水间,柔肩勇担重任,为生态文明建设贡献巾帼力量。

(本文图片均由受访者提供)