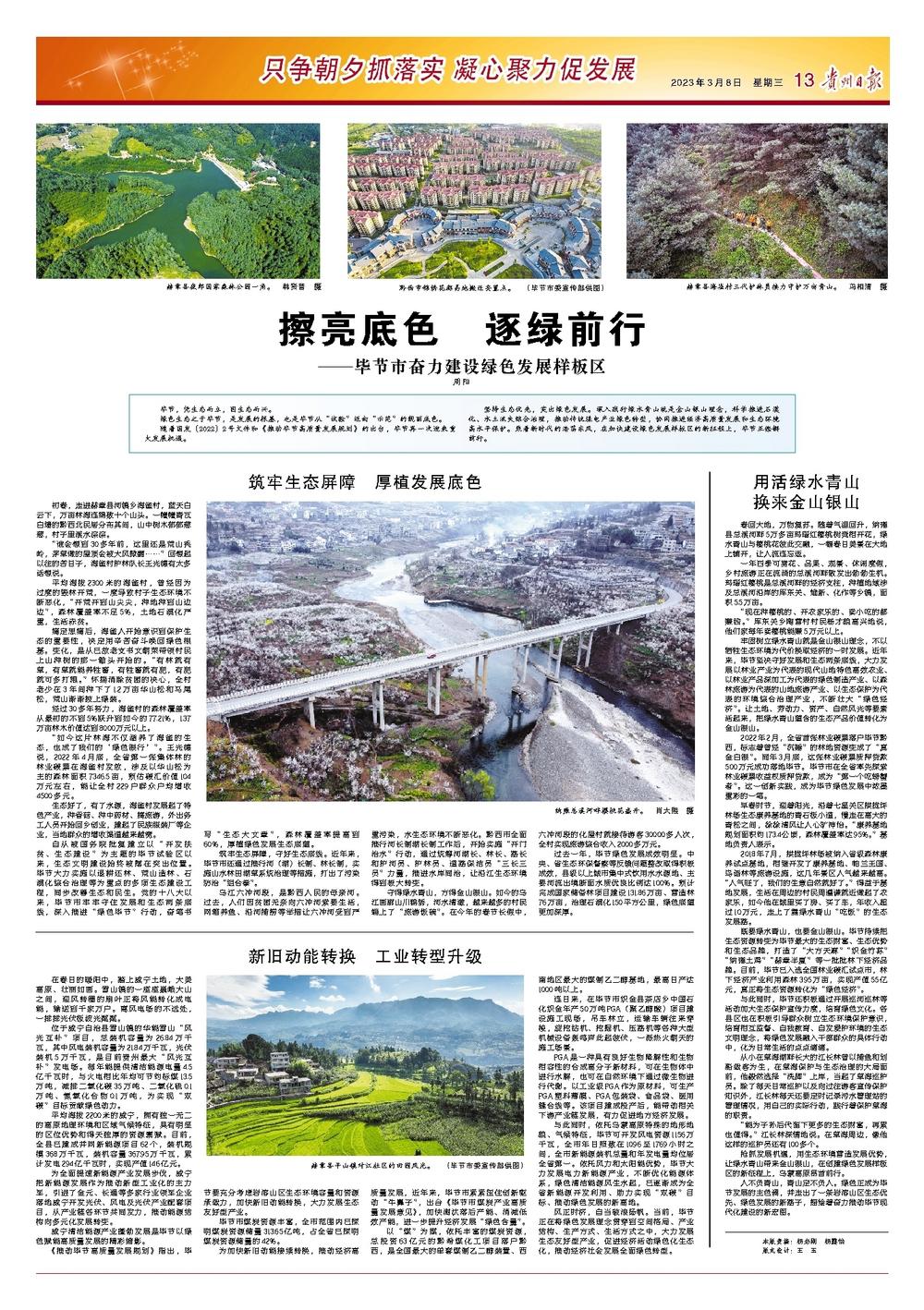

初春,走进赫章县河镇乡海雀村,蓝天白云下,万亩林海连绵数十个山头。一幢幢青瓦白墙的黔西北民居分布其间,山中树木郁郁葱葱,村子里溪水淙淙。

“谁会想到30多年前,这里还是荒山秃岭,茅草做的屋顶会被大风掀翻……”回想起以往的苦日子,海雀村护林队长王光德有太多话想说。

平均海拔2300米的海雀村,曾经因为过度的毁林开荒,一度导致村子生态环境不断恶化,“开荒开到山尖尖,种地种到山边边”,森林覆盖率不足5%,土地石漠化严重,生活赤贫。

痛定思痛后,海雀人开始意识到保护生态的重要性,决定用辛苦奋斗唤回绿色根基。变化,是从已故老支书文朝荣带领村民上山种树的那一锄头开始的。“有林就有草,有草就能养牲畜,有牲畜就有肥,有肥就可多打粮。”怀揣消除贫困的决心,全村老少在3年间种下了1.2万亩华山松和马尾松,荒山渐渐披上绿装。

经过30多年努力,海雀村的森林覆盖率从最初的不到5%跃升到如今的77.21%,1.37万亩林木价值达到8000万元以上。

“如今这片林海不仅涵养了海雀的生态,也成了我们的‘绿色银行’”。王光德说,2022年4月底,全省第一张集体林的林业碳票在海雀村发放,涉及以华山松为主的森林面积7346.5亩,预估碳汇价值104万元左右,能让全村229户群众户均增收4500多元。

生态好了,有了水源,海雀村发展起了特色产业,种香菇、种中药材、搞旅游,外出务工人员开始回乡创业,建起了民族服装厂等企业,当地群众的增收渠道越来越宽。

自从被国务院批复建立以“开发扶贫、生态建设”为主题的毕节试验区以来,生态文明建设始终被摆在突出位置。毕节大力实施以退耕还林、荒山造林、石漠化综合治理等为重点的多项生态建设工程,同步改善生态和民生。党的十八大以来,毕节市牢牢守住发展和生态两条底线,深入推进“绿色毕节”行动,奋笔书写“生态大文章”,森林覆盖率提高到60%,厚植绿色发展生态底蕴。

筑牢生态屏障,守好生态底线。近年来,毕节市还通过推行河(湖)长制、林长制,实施山水林田湖草系统治理等措施,打出了污染防治“组合拳”。

乌江六冲河段,是黔西人民的母亲河。过去,人们因贫困无奈向六冲河索要生活,网箱养鱼、沿河捕捞等举措让六冲河受到严重污染,水生态环境不断恶化。黔西市全面推行河长制湖长制工作后,开始实施“开门治水”行动,通过统筹河湖长、林长、路长和护河员、护林员、道路保洁员“三长三员”力量,推进水岸同治,让沿江生态环境得到极大转变。

守得绿水青山,方得金山银山。如今的乌江画廊山川锦绣,河水清澈,越来越多的村民端上了“旅游饭碗”。在今年的春节长假中,六冲河段的化屋村就接待游客30000多人次,全村实现旅游综合收入2000多万元。

过去一年,毕节绿色发展成效明显。中央、省生态环保督察等反馈问题整改取得积极成效,县级以上城市集中式饮用水水源地、主要河流出境断面水质优良比例达100%。预计完成国家储备林项目建设131.86万亩、营造林76万亩,治理石漠化150平方公里,绿色底蕴更加深厚。