贵州日报天眼新闻记者 张弘弢

“万幸及时送到救助站!”2月21日,回忆起一个月前救助游隼的经历,一波三折如过电影般萦绕在沈晓君脑中,久久不能散去……

时钟拨回1月28日,中午1点。

赤水市林业局野生动植物保护工作负责人沈晓君被急促的手机铃声吵醒。

他抓起电话,“喂,哪位?”

“这里是110,我们接群众来电反映,在赤水市佳德驾校内发现一只受伤的老鹰,你们抓紧核实处理。”听筒那头的声音响亮而焦灼。

“老鹰?我们马上赶到。”正在午休的沈晓君连忙窜起身来,拍了拍身边的同事张世建,“走,老张,佳德驾校发现‘老鹰’。”

10分钟后,二人驱车赶至电话中的赤水市佳德驾校。“林业局的是吧,你们快跟我来,‘老鹰’在这。”目击者段中彬几乎是拽着二人的外套,把他们带到驾校围栏内的“老鹰”跟前。

“它就一直在这里来回晃悠。”段中彬无奈地说。

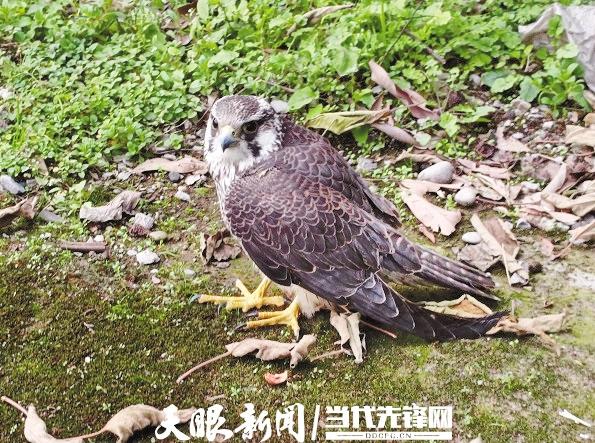

“翅长而尖,眼周黄色。”沈晓君根据自己37载的从业经验迅速判断,眼前的“老鹰”是国家二级保护动物游隼,左翅有伤,可能因为挂到树杈或者车撞所致。当即决定联系赤水市消防队并嘱托段中彬盯住受伤游隼。

但是,转折来得猝不及防。

发现游隼的第二天,1月29日清早沈晓君与同事张世建带着三名消防员来到驾校时,受伤游隼竟“不翼而飞”。

查看驾校监控无果后,沈晓君在工作群发布简短的寻“隼”启示,并陷入漫长的等待中。

“煎熬,比等孩子的高考成绩还煎熬。”自责与焦虑困扰着沈晓君。

所幸,救“隼”行动迎来第二次转折。

“喂,是林业局吗?这里是赤水市森林公安局,我们接到文华街道派出所移交的一只受伤游隼,你们抓紧来看下。”

1月30日清晨,发现游隼的第三天,接到电话后的沈晓君连忙拉上同事驱车前往,“紧张,一路上我的心都快跳出来了。”沈晓君回忆。

赶到赤水市森林公安局后,沈晓君及同事根据外貌及伤情反复确认是前日“走丢”的游隼后,二人随即将受伤游隼带至赤水市益宠康动物医院诊治。

这场紧张的救援“接力”,还在继续……

经动物医院拍片诊断,游隼左翅骨折,当沈晓君等人准备扫码支付治疗费时,医生王方凯连忙摆摆手,“我向院长请示过了,救隼要紧,不谈钱!”

那一刻,沈晓君心里涌上一股暖流。

但是,救援行动迎来第三次转折。

“我们这里不具备治疗条件,建议移交上级部门救治。”医生王方凯惋惜地说。

“好,我马上联系遵义市野生动物救助站。”通过电话,沈晓君向遵义市野生动物救助站动物管理科科长傅斌说明情况,对方建议尽快送去救治。

“天色不早了,要不游隼先放我们医院,明天一清早你们接去遵义。”达成一致后,沈晓君与同事先行离开,医生王方凯则拿出冰箱里的瘦肉,给受伤的游隼做起了“病号餐”。

第四天,1月31日午时12点,驱车三小时后,沈晓君和两名同事带着游隼赶到遵义市野生动物救助站,也给这场四天两地的救“隼”接力画上句号。

归程之前,沈晓君看着游隼,恋恋不舍地挥手道别,这是他从事野生动植物保护工作来救治的第十只野生动物。

2月21日,时隔20天后,当记者拨打遵义市野生动物救助站电话询问游隼恢复情况时,电话那头传来动物管理科科长傅斌爽朗的笑声,“好多了,再过半个月就能康复,到时我们找个晴朗的日子放归大自然。”

傅斌介绍,2022年,遵义市野生动物救助站救助了包含游隼在内的近100只(头)鸟类和草食性野生动物。