李钢音

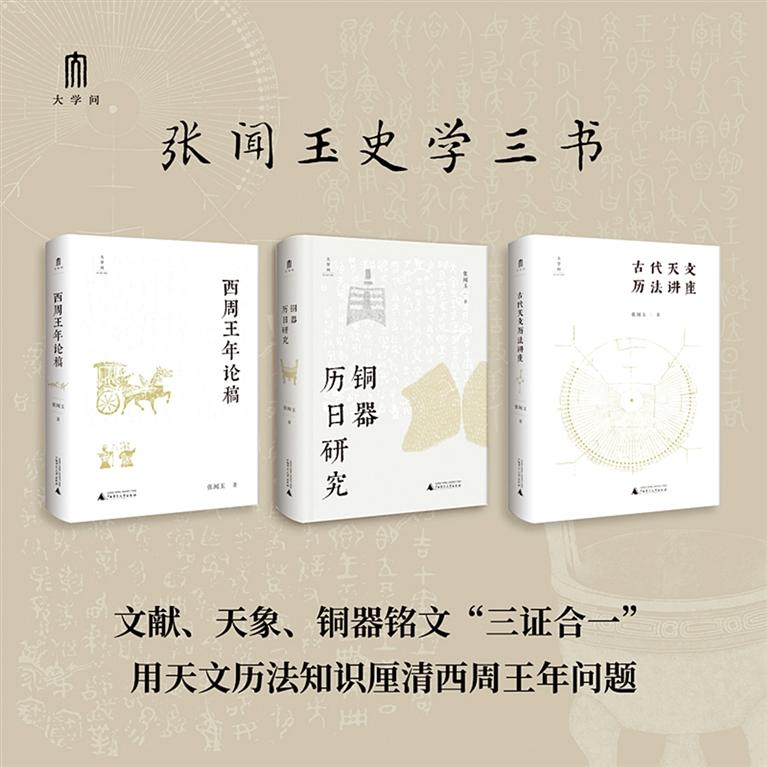

广西师范大学出版社一齐推出了张闻玉的三本著作:《古代天文历法讲座》《铜器历日研究》和《西周王年论稿》。

端雅的封面上,印有西周克钟、青铜铭文、车马图和日晷,遥远苍渺的气息扑面而来,云霞明灭或可睹,却深重而厚笃。之前,我已有贵州大学出版社洋洋三百万字的《张闻玉文集》五卷,每落入眼帘,心中就生起仰慕,仿佛一盏烛华穿过岁月和庸常而来。虽然先生的研究系冷门,在当下信息如海的年代更似惊鸿照影,但我知道,张闻玉先生一门深入,金声玉振,探源华夏文明,是学界公认的当代天文历法考据学派翘楚,在西南贵州立起了一座学术奇峰。

在先生的学术面前,我只是井蛙窥天,不得其门而入,却因有数十年师生之缘,仍禁不住为先生赞叹。30多年前,我在贵州大学中文系读书,张先生教我们古代汉语,清淡简傲,有魏晋风。他的律令就是一个“背”字,让正神往西学的同学们背得咬牙切齿,私下哂他常言“先生张汝舟”。我因胆小听话,做了课代表,一日大雪,穿过校园去交全班作业,远远地有异声,见到他立马步在青砖小楼的篱笆院内,以冷水撩身,口中嚯嚯鼓劲,便窃笑不止,只觉得先生怪,不懂得他的励志健体法。

此去经年,如今他杜门养病,只微信联络,偶有请教,改字炼意丝毫不苟。我早尊称“先生”了,每唤先生,心里总是亲切敬重。浮生匆忙,有人让你由衷景仰,是幸运甚至幸福的。

“史学三书”出版,先生简短问,“出齐了!怎么送到你手里?”疫情凛凛,我惶恐答,“可方便中途来取?不入先生门,取罢问安则返。”先生竟说“好!”令我一时受宠若惊。毕业数十载,只见先生两面,他已然古稀,精气神却仿若当年,巴中口音也不改,学问通透了,更从容豁朗。于是,我循着他给的地址找到楼下,吃惊地发现先生迁入新居,仍在那年雪中的篱笆小院近旁。30多年啊!世事变幻,新潮迭起,我们和世界都换了人间,而先生,像守着他文化的根脉一样,是受命不迁,更壹志兮,也廓其无求兮。我呆立在他楼下,仰头通过正外装的电梯脚手架看那无声的窗口,心中百感交集,是怎样的力量,让先生此生有志,有识,有恒,独上西楼望尽天涯路呢?

世界文明主脉,无外东西两大体系。对华夏文明源流的追溯绵绵不绝,从左丘明、司马迁、班固、司马光,到甲骨文出土后的罗振玉、王国维、董作宾和郭沫若,再到章太炎、黄侃、陈寅恪、陈梦家诸公,无不孜孜以求钩深致隐,以缕析上古及今的历史面目,而这一方天地,也是我们文化自信的标识。张闻玉先生“史学三书”的序者,均出自当下国内夏商周研究的方家高士,国家攻关重点项目“夏商周断代工程”首席科学家、当代史学北斗李学勤先生,数次向学界推举张先生思路见解,以为《西周王年论稿》的问世,适逢其会,增强对于夏商周历法一脉相承的信心。周礼研究大家、史学家常金仓先生则说,深信《西周王年论稿》已成功解答了西周史学纪年这一道困扰诸多才俊而无定论的难题。张先生则自序道,“历史在中国承担着形而上的功能,它要回应精神世界所面对的无限性、无穷性等问题”“我的幸运在于师从张汝舟先生,学到了国学研究的方法,又得天文历法之真传,早早地就对西周年代有了一个完整的系统的认识,在这个基础上考求铜器历日,能做到得心应手,绝不糊涂”。少壮工夫老始成,张闻玉先生以一法入诸法,在学术上光大师承,也因而能够智仁勇合璧,笔力独扛,不畏前人定论而拓展疆圉。

说到师承,自成一家的著名学者张汝舟和张闻玉师生在贵州的相遇,应是半个世纪前的一段金风玉露,也每每让先生谈及,生出人生命运的许多慨叹。我这样的后生小辈,读到张汝舟先生生平,再联想张闻玉先生印象,也心神往之,感到他们是师生之谊,也是君子之交,两人定“性痴则其志凝”,更是“思无邪”,所以才能无论人生风雨或时代变迁,耸起精神,竖起筋骨,毕其一生向华夏文明的深处开掘。张汝舟先生屡遭厄运,却在经学、史学、文学、哲学、考据学、佛学上自成一脉,他耄耋之年仍欲返贵州讲学,说“贵州是我第二故乡,我要对得起贵州人民”“要趁斜阳赶一程”,耕耘到最后一息。我师闻玉,则博采诸家疏辨,将文献、天象、铜器铭文“三证合一”,疑前人所未疑,创前人所未创。两位先生在贵州入芝兰之室,相互辉映,心光与智火,如两颗星辰闪亮天空。

“史学三书”的治学之道,依 陕西师范大学历史文化学院臧振教授的总结,是天、地、人三个维度。天,是天文历法,参悟了《史记》历术甲子篇,佐以大量铜器铭文,令其古历研究远超前人。地,指先秦考古成就,随时日而增,推进和丰富了对上古中国的认识。人,指文献典籍,藉以知天下脉络,通古今之变。了解张闻玉先生的天地人学问,犹如登临山峰,也许跋涉的是一径蚕丛鸟道,但山顶景象,天风荡荡,其空明高远让先生求索终生,也令我辈悠然神往。

壬寅年末,一场大雪迎接了贵阳的新年。先生在微信里对我说:书写到此,不写了,自然无书。我恭敬回复:华山之巅,自有此语。纷飞的雪花扑打在窗玻璃上,顷刻化为水渍,想起先生教诲我的话,“做文化要经受名利的诱惑,还得经受时间的检验。要坚信,真实的结论永远不会埋没”。其实,先生的不言之教,更像这皑皑的天与地,是大含,也是细入的。

(作者系贵州财经大学艺术学院二级教授、一级作家)