■ 杨斌

我是一个喜欢早起的人,周末很少睡懒觉,这个周末也不例外,接到朋友的邀请,我们相约到城外走走,可能是周末车流量大的原因,汽车在山区公路上走走停停,经过一小时,当我睁开迷糊的双眼时,已经达到今天的目的地——黄平县重安镇重安江畔,下车一看,一条不足百米的重安江河面上,横跨着三座不同年代、不同结构、不同风格的桥梁,内心一阵窃喜,这一定就是我心心念念的三朝桥。

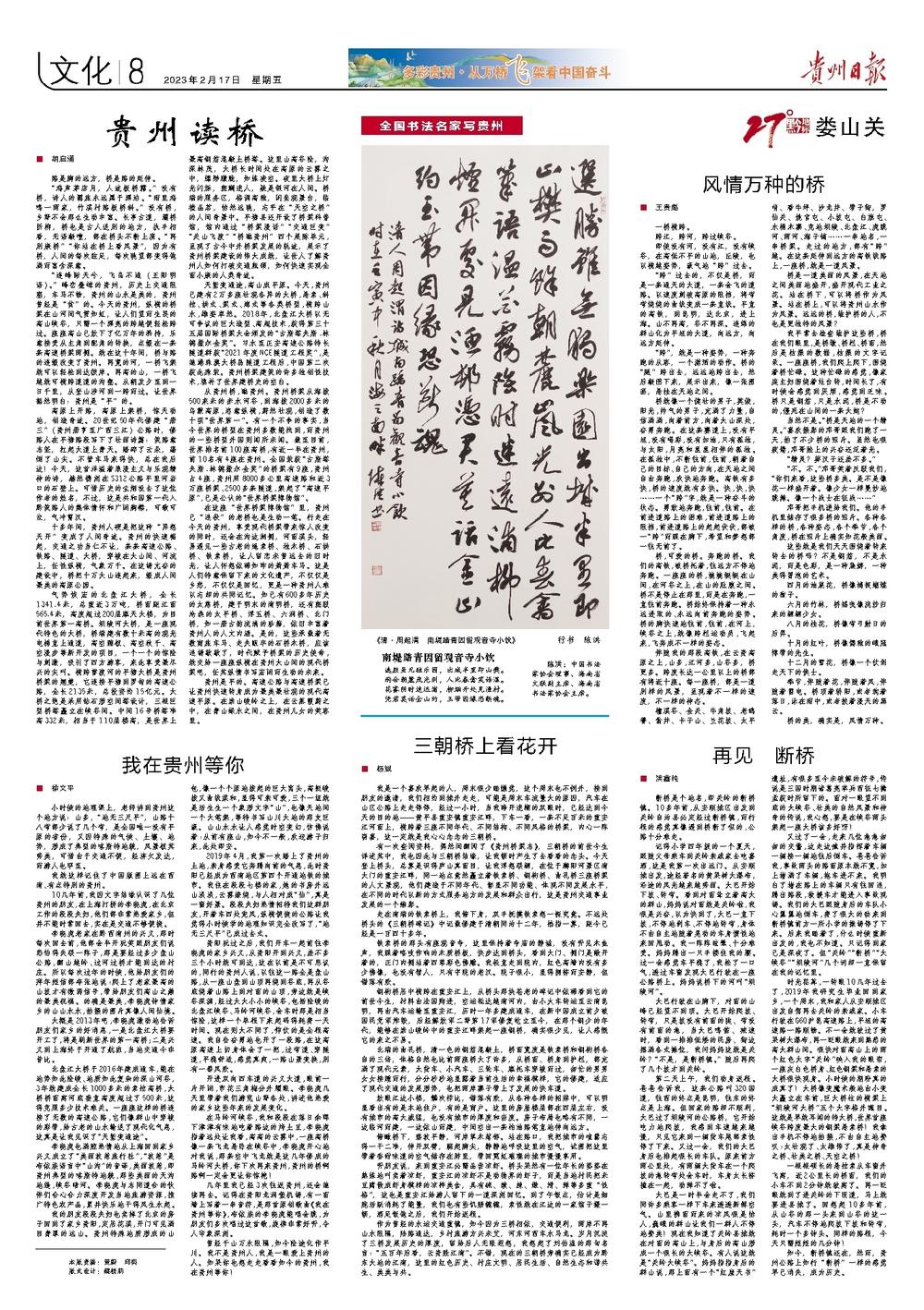

有一次查阅资料,偶然间翻阅了《贵州桥梁志》,三朝桥的前世今生详述其中,我也因此与三朝桥结缘,让我顿时产生了去看看的念头。今天登上桥头,总算是识得庐山真面目,让我浮想联翩,在位于㵲阳河景区南大门的重安江畔,同一地点竟然矗立着铁索桥、钢桁桥、曲孔桥三座桥梁的人文景观,他们建造于不同年代、彰显不同功能、体现不同发展水平,在不同的时代以新的方式服务地方的发展和群众出行,这是贵州交通事业发展的一个缩影。

走在南端的铁索桥上,我俯下身,双手抚摸铁索想一探究竟。不远处桥头的《三朝桥碑记》中记载修建于清朝同治十二年,掐指一算,距今已经是一百四十多年。

铁索桥的那头有座观音寺,这里保持着寺庙的静谧,没有听见木鱼声,我踩着咯吱作响的木质桥板,快步达到桥头,看到大门、侧门是敞开着的,正门内侧站着四尊彩色佛雕。我径直走到院内,红色高墙内没有多少佛像,也没有僧人,只有守院的老汉。院子很小,显得拥挤而安静,但错落有致。

钢桁桥居中横跨在重安江上,从桥头那块苍老的碑记中依稀看到它的前世今生,材料由法国购进,空运抵达越南河内,由小火车转运至云南昆明,再由汽车运输至重安江,历时一年多建成通车,在新中国成立前夕被国民党军炸毁,后经解放军二野第17军修复屹立至今,在那个钢少的年代,能够在崇山峻岭中的重安江畔架起一座钢桥,确实很少见,让人感慨它的来之不易。

北端的曲孔桥,清一色的钢筋混凝土,桥面宽度是铁索桥和钢桁桥各自的三倍,体格自然也比前两座桥大了许多,从桥面、桥身到护栏,都充满了现代元素,大货车、小汽车、三轮车、摩托车穿梭而过,匆忙的男男女女接踵而行,分分秒秒地显露着当前生活的幸福模样,它的修建,适应了现代交通的发展形势,也把两岸寨子带上了发展的快车道。

放眼江边小楼,鳞次栉比,错落有致,从各种各样的招牌中,可以明显看出有的是本地住户,有的是商户。这里的房屋楼层都在四层左右,没有城市的高大威猛,也没有城市的厚度和密度。房子布局也略有不同,一边临河而建,一边依山而建,中间空出一条柏油路笔直地伸向远方。

俯瞰桥下,碧波平静,河岸草木葱郁。站在路口,我把城市的喧嚣忘得一干二净,伸开双臂,踮起脚尖,静静地呼吸这里的空气,试图把这里带着香甜味道的空气储存在肺里,带回霓虹璀璨的城市慢慢享用。

听朋友说,来到重安江必需品尝凉虾。桥头果然有一位年长的婆婆在熟练地叫卖着凉虾,重安江的凉虾不是动物界的虾子,而是当地村民把米豆腐做成虾身模样的凉拌美食,具有碱、酸、辣、嫩、滑、弹等多重“性格”,这也是重安江给游人留下的一道深刻回忆。到了午饭点,估计是细胞活跃消耗了能量,我们也有些饥肠辘辘,索性就在江边的一家馆子撮一顿,酒足饭饱之后,我们开始返程。

作为曾经的水运交通重镇,如今因为三桥相依,交通便利,两岸不再山水阻隔,陆路通达,乡村旅游方兴未艾,河东河西车水马龙。岁月沉淀了三桥发展历史的厚度,留给后人无限遐想,我想起了刘伯温的那句名言:“五百年后看,云贵胜江南”。不错,现在的三朝桥旁确实已经成为黔东大地的江南,这里的红色历史、村庄文明、居民生活、自然生态和谐共生、美美与共。