新春走基层,在兴义市则戎镇冷洞村,村口的“贵州精神展示长廊”里有三张照片吸引了我们:第一张,上世纪70年代,村民手持钢钎大锤在石旮旯里炸石造地,战天斗地的场景令人震撼,冷洞村“贵州的沙石峪”之名也由此而来;第二张,村民用矿泉水瓶滴灌抢救“命根子”金银花,在2010年的大旱中提振了大家的精气神;第三张,村里因地制宜发展石斛等特色产业,村美业兴,生机勃发。

三张不同时期的照片,见证了这个石漠化小山村的巨变,也折射出发展理念的变迁。从与自然抗争到与自然和谐共处,冷洞村的发展之路,正是“绿水青山就是金山银山”理念的生动诠释。

“尊重自然、顺应自然、保护自然,大自然也会给你回报。”这是冷洞村党支部书记、村委会主任朱昌国的“经验”。今天的冷洞村,金银花、铁皮石斛、蛋鸡养殖、肉牛养殖等主导产业发展向好。2021年村民人均收入超过1.8万元。

改天换地:石旮旯变水稻田

地处黔滇桂石漠化集中连片区腹地的冷洞村,80%的地表为石山,没有一块成型的土地,过去靠天吃水。“山高水远石旮旯,山药苦荞苞谷粑,要想吃碗大米饭,除非做月生娃娃”。这首苦涩的山歌,唱出了冷洞村曾经的辛酸与无奈。

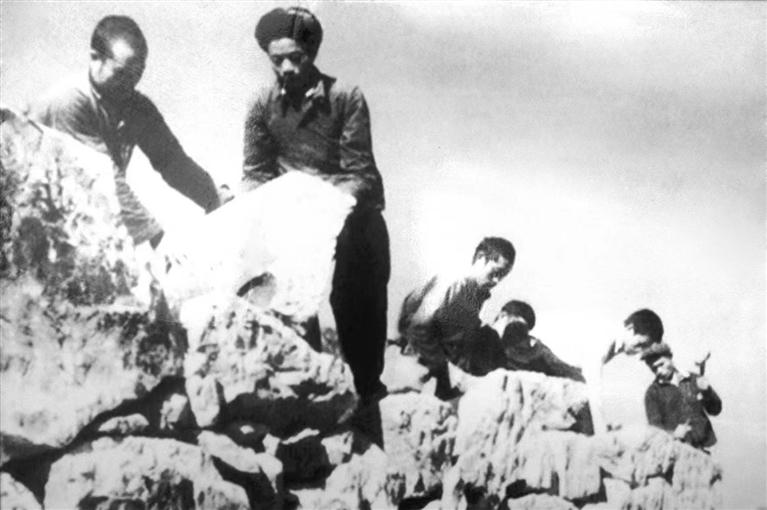

1974年,受河北遵化沙石峪“万里千担一亩田,青石板上夺高产”经验启发,包括冷洞村在内的当时的则戎乡干部群众开始开山炸石,抠土造地,用双手改变家园。从石头缝中刨出的一捧捧泥土,硬生生把一片片石旮旯变成了一块块耕地。两年多时间,仅冷洞村就炸石造地150亩,每亩地的收成比过去增加了三倍多。

1977年,《贵州日报》刊发长篇通讯,对当地干部群众改天换地的壮举进行报道,将其与当时闻名全国的河北沙石峪进行比较,并总结出“自力更生、艰苦奋斗、改天换地、自强不息”的宝贵精神财富。

接续不断的炸石造地,到上世纪80年代初期,虽然吃的是苞谷饭,但总算能填饱肚子。但“爱折腾”的冷洞人还想吃上大米饭。本世纪初,在村干部的带领下,冷洞村大力修建小水窖、小水池,实施坡改梯。从2001年到2011年10年间,全村就修建小水池、小水窖632个,实施坡改梯860亩、地改田435亩,增收粮食15万余斤,人均占有粮450多公斤,家家户户终于实现了“米饭自由”。

坚毅不屈:水瓶滴灌救产业

镜头转移到2010年。这年初春,黔西南州遭遇特大干旱。在抗旱过程中,冷洞村村民用矿泉水瓶滴灌抢救金银花的照片,经媒体刊发后感动了全社会。

照片中,村民围在即将枯萎的金银花丛旁,用矿泉水瓶给金银花“输液”,凝重的眼神中透露着坚毅。

“不种粮食不得了,光种粮食富不了。”到了本世纪初,解决了吃饭问题的冷洞村人开始向往更好的生活。多石多山、靠天吃水,那就因地制宜,在石旮旯里种植耐旱爱攀爬的金银花。到2009年,全村金银花种植面积达到2224亩,产值近100万元。村里还建起了金银花加工厂,成立了黔西南州第一个金银花专业合作社。

2010年初春,持续半年多的干旱“旱懵”了冷洞村人,不少金银花枯死。“今天我们救金银花,明天金银花就会救我们。”不服输的冷洞村人用10多万个矿泉水瓶,一株一株地滴灌,救活了2000多亩金银花,保住了增收的“命根子”。

抗旱结束,在有关部门的支持下,冷洞村开始了历时两年多的找水之路。2013年6月,村里打出第一口深水井,世世代代为水发愁的冷洞,终于不再喊渴。

与时俱进:市场要“闯”还要“创”

金银花是冷洞村的支柱产业,2010年以来产值年年增加,从180万元到了800多万元。但清醒的冷洞人看到了背后的忧患:产品结构单一,发展方式粗放,缺乏精深加工产品,抗市场风险能力不强。

“不能总是守着金银花吃老本。”金银花产业发展的引路人,村党支部书记、村委会主任朱昌国在思考金银花产业升级的同时,还想着如何主动适应市场,利用村里的石山资源发展多元化产业,在新的市场竞争中找到立足之地。

传统产业不能丢。今年,20万株新品种金银花苗已在冷洞村种下地。大力拓展金银花产业链,村里引进一家企业,用金银花和以前无用的叶子饲养“金银花蛋鸡”12万羽,把金银花资源尽量“吃干榨尽”。

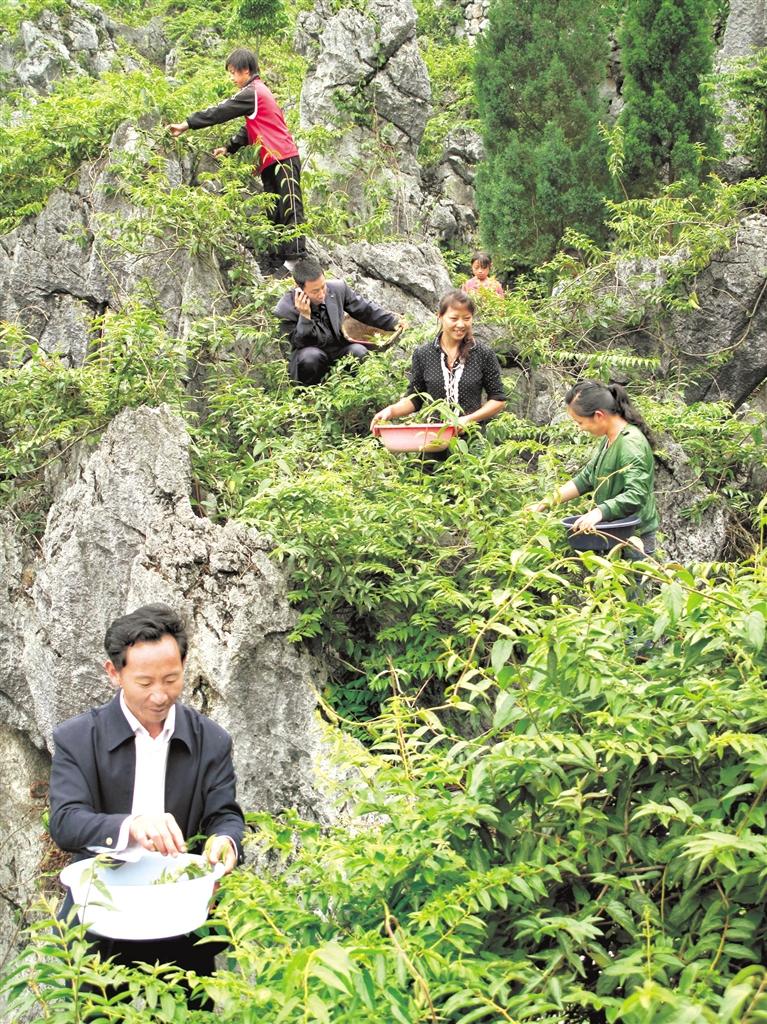

围绕遍地的石头做文章,冷洞村瞄准健康养生产品市场需求,引进贵州首草健康发展有限公司,种植铁皮石斛。今年,冷洞村的石上铁皮石斛和林下石斛种植面积已达2000余亩,产品除鲜条外,还生产石斛原液、切片、干粉和面膜。

种植业发力,养殖业也不甘落后。除12万羽的“金银花蛋鸡”养殖场外,村里还建成了规模500头的牛养殖场。在“龙头企业+金融机构+保险机构+职能部门+平台公司+农户”的组织方式下,带动村民养牛近1000头,养牛产值已超4000万元。

此外,依托“全国文明村”“全国乡村治理示范村”“党风廉政艰苦教育实践基地”“爱国主义教育实践基地”等国家级、省级“金字招牌”,和“仙女峰”“万峰湖”等自然资源,冷洞乡村旅游、康养项目已启动,并成功引进上千万资金打造智慧康养项目。目前,该项目已进入装修阶段,预计明年初即可投入运营。

“冷洞村有着光荣的历史,但我们不能守着过去的功劳簿沾沾自喜,要与时俱进守正创新。”站在村委会办公室里的“乡村振兴沙盘”前,村党支部书记朱昌国说,冷洞村将围绕产业结构调整加强适销对路的产品供给,通过产业振兴带动乡村振兴。