■杨聪

浩浩乌江,映着秋色金黄,在武陵深山的思南县,绘出一幅幅丰收的喜人画卷——

千百年来的绝对贫困,在这“非凡十年”间圆满画上句号,279个贫困村全部出列,15.87万人摆脱贫困,70万思南人民与全国人民一道同步全面建成小康社会;

十年间,素有“黔中首郡·乌江明珠”之美誉的思南,基础设施持续改善,生态文明建设全面加强,改革发展活力叠加释放,在高质量发展的道路上蹄疾步稳,阔步前行;

十年里,思南的教育、医疗、就业、养老等各项民生事业持续增强,群众获得感、幸福感、安全感不断提升……

聚焦新时代的思南,广大干部群众正坚持以高质量发展统揽全局,以建设乌江中下游高质量发展示范区作为目标,深入实施乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动,全力围绕“四新”主攻“四化”,奋力打造“五高五强”新思南。

■ 小康梦圆奔富路

走进思南县塘头镇青杠坝村,平坦的道路、宽阔的广场、错落有致的农家小院映入眼帘,很难让人与曾经的地瘠民贫联系在一起。

“青杠坝田大丘,三年两不收。”“有女不嫁青杠坝,红苕拌着酸菜下。”这些顺口溜,曾是青杠坝村贫困景象最真实的写照。

而在村支书冷朝刚的带领下,青杠坝持之以恒抓基层党建,全力以赴壮大集体经济,早已摇身一变成了民富村美的“小康村”。

“我们依托自身优势,大力发展村办企业,初步形成了蛋鸡养殖、大蒜和油辣椒加工、森林山庄和劳务公司服务,绿化公司和蔬菜基地种植的村级产业结构。”冷朝刚说,2021年,青杠坝村级集体经济收入600多万元,集体资产达到5200万元,人均可支配收入达1.62万元。

青杠坝村的蝶变,是思南脱贫攻坚的生动缩影。

早在2002年,该县就被列为“国家扶贫开发工作重点县”。2014年,思南识别建档立卡贫困人口41078户15.3678万人、贫困发生率为24.88%,贫困村多达279个。

摆脱贫困,是思南儿女的千年夙愿。而面对脱贫攻坚时间紧、任务重、难度大的严峻形势,如何战胜贫困,却是对思南广大党员干部的最大考验。

脱贫攻坚战打响以来,思南坚持以脱贫攻坚统揽经济社会全局,坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,按照“三真三因三定”原则和“76554”工作方法,聚焦“一达标两不愁三保障”,着力“五个一批”,全力推进“四场硬仗”。

同时,坚持“摘穷帽”与“拔穷根”并举、村增收与户脱贫并重,以完备高效的政策体系、推进体系和责任体系,实现帮扶措施多重覆盖、扶贫政策多层叠加、贫困群众多方受益。

县级领导领战出征,“三级书记”齐抓共管,各级部门尽锐出战,18000余名党员、干部奔赴脱贫攻坚一线,战晴天、斗雨天,抢时间、抓进度,补短板、强弱项,千方百计移穷山、战贫困。

攻坚战、歼灭战、收官战……持续攻坚拔寨,克服重重困难,换来一张脱贫攻坚的精彩答卷:279个贫困村全部出列,15.87万人摆脱贫困,39431人搬出大山,脱贫攻坚成效考核连续三年进入全省第一方阵。

2019年,思南顺利通过省级第三方评估,实现脱贫摘帽;2020年,现行标准下贫困人口全部脱贫。70万思南人民与全国人民一道,同步全面建成小康社会,实现了千百年来的历史夙愿。

脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。脱贫攻坚战取得全面胜利后,思南坚持“四个不摘”,建立完善防止返贫动态监测和帮扶机制,保持主要帮扶政策总体稳定,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,全力以赴在乡村振兴上开新局。

该县坚持县乡村三级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,成立乡村振兴领导小组和总指挥部,层层压实责任,强化驻村帮扶。

同时,思南还持续抓实教育、医疗、住房、就业、饮水安全及兜底保障等工作,全面落实防止返贫动态监测帮扶工作,持续关注脱贫人口及监测对象收支状况,牢牢守住不发生规模性返贫底线。

乡村振兴,离不开产业支撑。思南结合实际制定《思南县“十四五”农业(生态畜牧业)发展专项规划》《关于大力推动山地农业现代化促进农业高质量发展的实施意见》等文件,积极争取产业扶贫政策,大力发展特色主导产业,强化农民培训和技术服务,开展农业现代化招商,全力为乡村振兴打牢产业支撑。

■ 乌江奋楫谱新篇

金秋时节,思南港邵家桥港区,30多名工人正抢抓工期加速推进港口泊位建设。思南县交通局水运设施建设服务中心主任张文贵说:“随着思南港正式开港,从思南出发,可通江达海。”

思南港邵家桥港区规划占地面积229亩,将新建5个500吨级兼1000吨级货运泊位,设计年通过能力328万吨每年。目前一期项目建设的两个泊位,年通过能力可达180万吨。

千里乌江,水通巴蜀,地望潇湘。位于乌江中下游的思南,得乌江航运之便,自古商贾云集,经贸繁荣,属贵州开发最早的县份之一,是乌江中下游区域性经济文化中心。

但随着陆路交通快速发展,乌江水运也因此沉寂多年,曾因水而兴的思南,在时代的洪流中逐渐失去航运之便,经济社会一度陷入发展瓶颈。

曾因水而兴的思南,随着乌江复航,迎来了新的发展机遇。立足建设国家内陆开放型经济新高地定位,当前,思南县认真贯彻新国发2号文件,抢抓乌江航道提等升级和思南港建设的机遇,深入实施航道畅通、枢纽互联,畅通乌江航道大动脉,加快建设思南港黔东北物流枢纽,按照“立足思南、服务黔东北、辐射贵州,力争打造乌江流域最大港区、黔东物流集散中心”的定位,深度融入长江经济带,助力“黔货出山”,加快建设乌江中下游高质量发展示范区。

据介绍,思南港邵家桥港区建设项目是贵州“北入长江”水运发展战略规划的重要组成部分,建成后将极大地促进“乌江黄金水道”复兴,让作为内陆山地县城的思南,阔步走出大山、联通世界,为思南加快对外开放和经济社会高质量发展奠定坚实支撑。

而随着思南港开港运营,思南也抓住新的历史机遇,快马加鞭谋划“乌江文章”。依托汇通四海的乌江“黄金水道”,该县按照“前港中仓后园”的思路,着力构建“港口装卸作业区+临港仓储、加工、运输、展销及保税区+工业园”的港产园融合发展新格局。

在“前港”的建设上,除了推进港口装卸作业区建设,该县还着力将之打造为水上绿色综合服务区,在为水上航行船舶提供燃油供应的同时,兼具船舶污水垃圾接收、岸电接入等环保服务功能。同时扩大服务区功能,可满足过往船员预约维修、中转住宿、快递收发等“多功能、全方位、一站式”的后勤保障服务。

在“中仓”的建设上,该县结合港口功能定位,在港口后方依次布置不临港产业相关的“3+N”功能区域,即以石材仓储加工中心、钢材仓储加工中心、保税仓储中心为核心,发展精品石材展销中心、木材仓储展销中心、汽车仓储展销中心、装配建筑展销中心、城市配送中心、农副产品仓储展销中心等商品仓储及现货市场,重点建设具有交易、展示、仓储、保税功能的特色功能区域。

而在后方工业园区的建设方,该县重点培育发展优质石材产业、特色食品制造业、现代制造业,培育发展加工制造和高新技术产业。并通过多产业互融互促,延长产业链条,形成极具思南特色的港口新经济,为思南乡村振兴战略、黔东北经济社会发展提供坚实支撑。

水运通江打海,公路内联外畅。多年来,思南奋力推进交通基础设施建设,目前已有3条过境思南的高速公路通车运营。同时村村通、组组通等农村路网实现全覆盖,思南交通已发生历史性改变。

目前,该县正全力争取铜遵高铁、武贵铁路、柳州至涪陵铁路等过境思南,邻近思南的黔北机场也正在加速建设。展望未来,思南将真正形成公路、铁路、航空、水运的立体交通大格局,为助推内陆开放型经济高质量发展打下坚实基础。

■ 聚焦“四化”兴百业

近日,笔者在位于思南县鹦鹉溪镇的贵州乌江酱酒有限公司年产4000吨酱香型白酒生产项目一期建设施工现场见到,挖掘机、装载机、起重吊臂车等大型工程机械设备正开足马力高效运转,项目建设正加速推进。

据了解,贵州乌江酱酒有限公司年产4000吨酱香型白酒生产项目,是2021年贵州省重大工程和重点项目之一,也是思南县招商引资重点项目之一。该项目建设总投资7亿元,占地220亩,拟建酱酒车间、制曲车间、动力车间、原料仓库、基酒库、包装材料车间及相关配套设施。

贵州乌江酱酒有限公司张斌说:“乌江酱酒一期项目共有5栋制酒车间,设计产能为年产2000吨酱香型白酒。同时,可以解决200人左右的就业问题。”

近年来,思南全力以赴推动工业大突破、城镇大提升、农业大发展、旅游大提质。

该县坚持把新型工业化定位为“四化”之首,加快推进新型建材1个首位产业,山地农特食品加工及其它轻工业、先进装备制造业2个优势产业,健康医药、乌江酱酒、清洁能源、现代化工等多个特色产业加快发展,已初步构建“1+2+N”工业产业体系。

在新型城镇化道路上,思南立足县情,高起点规划城镇化建设,以“改善城镇形象、推动城镇发展”为抓手,紧紧围绕沿乌江流域和向山要地,立足人文乌江和乡村振兴联动,着力打造宜居、宜业、宜游的山水江城。

同时,聚焦生态茶、生态畜牧、优质蔬果、中药材四大主导产业,初步建成“三大茶区”、三个“万亩花椒乡镇”、四个“万亩油茶乡镇”等多个农业产业品牌,还成功申报了“思南黄牛”国家农产品地理标志、“思南晏茶”国家地理著名商标,农产品品牌知名度、市场竞争力显著提升。

在旅游产业化方面,该县充分用好用活乌江、温泉等山水资源,深挖土家花灯等地域民族文化,全力推进“全域旅游”发展,已成功创建4A级景区1个、3A级景区1个。同时还不断调整发展思路,大力培育旅游经营主体,不断提升旅游品牌影响力。

■ 筑牢民生幸福梦

近日,思南中学百余名教师分到了新住房。该校校长袁景涛说:“党和政府高度重视学校的建设和发展,这次为我们提供120套住房,彻底解决了教师的住房难题。”

由于教师公租房紧缺,思南中学有上百名教师的住宿条件极为简陋。为此,今年该县利用学校附近的120套闲置房屋,投入600多万元进行装修后作为思南中学的教师住房。

思南襟带川蜀,控扼黔楚,兴于乌江,盛于教育。新中国成立以来,思南县始终坚持教育强县战略,加强财政投入,改善办学条件,全力办好人民群众满意的教育。

特别是党的十八大以来,思南县委、县政府高度重视教育发展,在财力有限的情况下,调度一切资源,倾注一切心血,全力以赴推动思南教育事业发展。

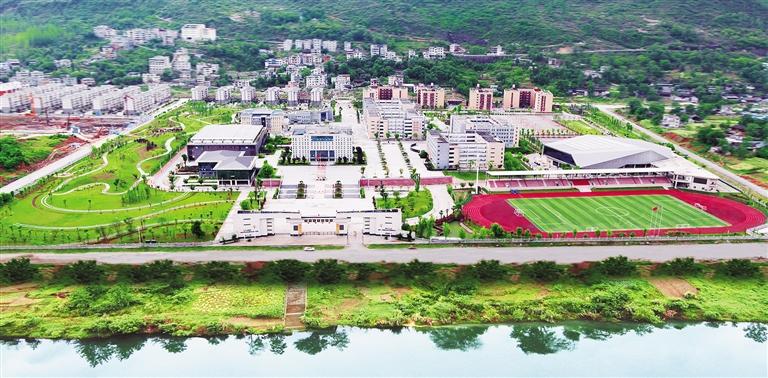

2013年,思南整合优化老城区学校布局,在邵家桥新城区开建全省首个县级教育园区。思南中学、思源实验学校、万里高级中学、思南第七幼儿园等学校汇聚于此。

思南中学于2017年搬迁到新校区。据介绍,思南中学新校区校园占地面积425亩,总投资5.5亿余元,是全省唯一一所办在县城的省级一类示范性高中。

“今天的美丽校园,离不开县委、县政府的重视和关怀。”袁景涛说,多年来该县不仅学校硬件建设上投入大量财力物力,还不断在人才引进、队伍建设、激励关怀等方面给予大力支持。

教育是思南经济社会发展中最亮丽的一张名片。十年来,思南始终坚持教育优先发展战略,义务教育薄弱学校办学条件明显改善,教育综合改革实现历史性突破,义务教育入学率100%,九年义务教育巩固率100%,高中阶段毛入学率95%以上,教育教学质量一直位居铜仁全市前列。

同时,该县全力落实教育扶贫相关政策,一大批农村学子通过读书改变了命运,彻底阻断了贫困代际传递,人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

民生事,总关情。多年来,思南严格落实“3+1”保障,除了全力推动教育事业高质量发展,还着力解决群众住房、医疗以及安全饮水等民生问题。

该县坚持把易地扶贫搬迁作为脱贫攻坚的“头号工程”,全县建成13个易地扶贫搬迁安置点,给8715户39431名贫困群众跨出深山安居乐业。

小康不小康,关键看健康。思南全力推动健康卫生事业快速发展,“十三五”期间该县在医疗卫生服务体系建设方面的投入就高达14.27亿元,基本建成“铜仁市西部、乌江中下游区域医疗卫生服务中心”和“城镇社区15分钟,乡村30分钟”健康服务圈。

立足水资源分布不均、水利基础设施薄弱问题,思南创新探索出一条“建管养用一体化”的城乡供水新路径,全力打造优质水资源全域同网、全民共享的城乡一体化“大水网”,实现70万人同饮“一网水”,农村人口饮水安全实现全覆盖。

回望来路,初心如磐。十年来,思南广大党员干部不忘初心、牢记使命,坚决把党的领导贯穿工作各方面、全过程,用攻坚克难、奋力拼搏的精神交出了一张精彩答卷。

阔步新征程,担当新使命。思南广大党员干部正坚持党的领导,坚定为民初心,把改革发展作为根本政治担当,把管党治党作为根本政治责任,齐心协力,开拓创新,奋力开创更加幸福美好新未来。

(本版图片由思南县委宣传部提供)