贵州日报天眼新闻记者 彭芳蓉

近日,《中国文联2022年度青年文艺创作扶持计划资助项目》已结束公示。由贵州省文学艺术联合会推荐,龙国洪申报的侗歌与民族管弦乐作品《吃新》顺利入选该项目。

在这件作品中,侗歌与管弦乐将东西方音乐巧妙结合,交融产生的“化学反应”令人耳目一新。在今年年初以及2021年新年之时,《吃新》都作为交响乐《大山节日》的选曲之一,分别在坦桑尼亚线上新年音乐会和新春音乐会中成功演出,收获无数赞誉。

事实上,贵州青年艺术家们在作品创新方面的探索尝试并不鲜见。近年来,贵州在文学、美术、音乐、戏曲、电影、戏剧、舞蹈等领域均涌现出一批优秀青年文艺人才和创新成果。他们在新的时代背景下拔节生长,经过数年积累,如今已呈厚积薄发之势。

民族与世界碰撞出火花

2022年新年之际,一场特别的新春音乐会在贵阳举行。这场音乐会的全称是“魅力坦桑尼亚·多彩贵州民族新年音乐会”,音乐会的观众不仅限于台下座无虚席的本地人,还有在遥远的非洲国度坐在电脑前或者端着手机静静欣赏的外国人。音乐会由坦桑尼亚中国文化交流中心及贵州省文化和旅游厅主办,演出方是贵州省民族乐团。

舞台上,除了二胡、琵琶等中国传统乐器,更引人注目的还有造型各异、音色独特的乐器,这些乐器都是在贵州传统民族乐器的基础上进行改良的,侗琵琶、芒筒、牛腿琴……这些来自大山的乐器交融出一场颇具现代感的精彩演奏,令人直呼绝妙。

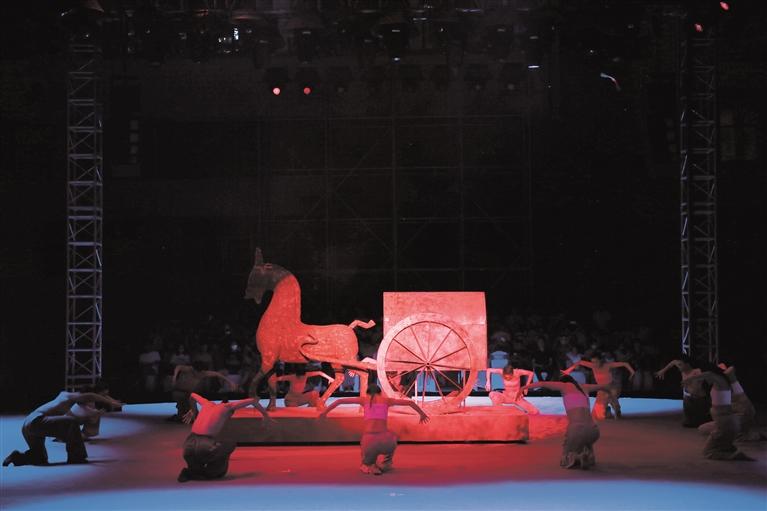

时间来到8月,在贵阳市如意文创园中,鼎沸的人声随着灯光渐暗缓缓静了下来。一束灯光投向舞台中央,出土于兴义万屯汉墓的铜车马(仿制品)在灯光之下散发着微光,衣着简洁的舞者缓缓步入舞台,以铜车马为中心起舞,仿佛在用肢体语言解读贵州贯穿古今的文化密码。

这是“5空间泛艺术区·舞蹈之夏——2022贵阳山地舞蹈周”的开幕活动,由贵阳市委宣传部、贵阳市文化和旅游局主办,演出方“乌舞团”的导演是舞团负责人、贵州省舞蹈家协会副主席、贵阳市舞蹈家协会副主席乌宏志。这场演出通过“鸿蒙初醒”“牂牁之梦”“傩神祭祀”“希望之光”4个篇章,串联起贵州从古到今的历史截面,并通过舞美设计和声光电手段展现贵州山地之美。

时间拨回到2021年9月,由文化和旅游部、国家体育总局、贵州省人民政府共同主办的2021国际山地旅游暨户外运动大会和第十六届贵州旅游产业发展大会(以下简称2021贵州省“旅游两会”)上,一场名为“繁花似锦·绣美未来”的情境戏剧为观众带来独特体验。该剧由贵州省电影家协会微电影委员会主任、贵州省微电影联盟主席、贵阳市影视家协会副主席唐煌担任导演,贵州大唐文化总经理唐康策划。

演出现场,一位身着白色连衣裙的现代女子,与一位从历史时空中走来的智者对话,缓缓拉开织、绣、染、锦4个篇章。展演将苗绣历史与产业化进程直观呈现,诠释出刺绣和蜡染的千姿百态和独特魅力。

这些既有文化底蕴又有现代元素的场景,不断呈现在贵州内外的舞台上,发展成将原生态的民族文化与现当代艺术不断融合的趋势。这些创作者,无一例外都是新成长起来的青年文艺工作者,他们在求索之路上累积成功与失败的经验,锤炼出一部部作品汇聚成富有活力的新时代文艺群像。

厚植沃土培育多元人才

1974年出生的冯冠博,如今是国家一级演员、贵州省戏剧家协会主席、贵州京剧院副院长。生于河南开封的他早在16年前就来到贵阳,正式调入贵阳市京剧团(今为“贵州京剧院”),在这片土地上迎来事业的“黄金期”。他在《黔人李端棻》《王阳明龙场悟道》《锦绣女儿》等多部大戏中挑起大梁,更在今年8月上映的京剧电影《新铁弓缘》担任主角。

冯冠博是贵州京剧院院长侯丹梅最早引进的一批优秀人才。侯丹梅一直坚定地认为,人才是文艺繁荣的基础。从2006年至今,贵州京剧院在人才培育方面就从未松懈,与冯冠博同期引进的范玉、杨炳旭、李文博等,如今已成长为贵州京剧界的骨干力量。

贵州各大院团均重视对人才的培养。2010年之后,贵州省黔剧院、贵州省花灯剧院、贵州省歌舞剧院、贵州省杂技团等多家院团陆续以“三区”文化人才项目为支撑,采取“团带班”的形式和高校联合办学培养文化艺术人才。2019年开始,各院团迎来“收获期”,一批又一批骨干专业人才陆续登上舞台。

在文学、美术、书法等领域,大量优秀青年人才不断涌现,他们的脱颖而出同样得益于平台搭建和系统培训。在今年评选出的第八届贵州省文艺奖、首届贵州省文学奖获奖作品中,不难发现,有不少“80后”“90后”文艺人才正在崛起,曲艺类一等奖获得者梁颖笳,正是近几年来活跃在贵州曲艺界,创作了大量优秀作品的青年,美术方面的梁练方、刘原一,书法领域的谢安辉、赵光学等也是近年来颇受关注的“80后”“90后”新秀。

在首届贵州省文学奖的获奖名单中,年轻面孔引人注目,中短篇小说一等奖获得者李晁生于1986年,在获得该奖之前就已在《人民文学》《当代》《中国作家》等刊物中发表了数十万字的中短篇小说,也曾获得第六届华语青年作家奖等奖项。此外,曹勇、夏立楠等青年作家,在近年也发表不少优秀作品,引起文学界的广泛关注。

青年人才的成长离不开温暖的“摇篮”。近年来,贵州省作家协会与省民宗委合作举办多届少数民族文学创作改稿班,创办贵州省中青年作家高研班,创立高端文学培训品牌——“山花写作训练营”等,通过名家授课、集中指导,以“老带新”的方式让许多青年作家迅速进入角色。美术方面同样如此,2021年,由贵州省文联和贵州省教育厅主办,贵州省美术家协会、贵州民族大学美术学院和中天美术馆承办的“欢庆建党百年——贵州省高校美术名师推介展”,为许多年轻的高校美术教师提供展示平台,在第八届贵州省文艺奖中获得美术类二等奖的梁练方和王仕明都在该系列推介展中举办过个人画展。今年1月,由贵州省文学艺术界联合会、贵州省教育厅、贵州省文化和旅游厅主办的第三届贵州青年美术双年展顺利闭幕,全省各地青年美术工作者、大学生和美术爱好者的作品在这个高规格的展览中得以呈现,青年创作者备受鼓舞。

贵州近年来持续为青年人才提供更多平台和支撑,文化系统和专业院团全力打造人才蓄水池,解决过去文艺人才“青黄不接”的问题,也吸引不少青年学成归来,他们的才华得以施展。

赋予传统文化现代活力

当演奏结束,观众按捺不住好奇涌上台来,询问这些造型特别的乐器来自哪里?如何演奏?甚至,还有观众尝试着弹拨。这是龙国洪在国外演出时常遇到的场景。

出生于毕节市金沙县,大学毕业后就进入贵州花灯剧院担任演奏员的龙国洪在音乐上涉猎广泛,从国内外的古典音乐,到现当代的流行音乐都“来者不拒”,对于年轻人的音乐品味也相当熟悉。一直以来,出于对贵州大山的深情与热爱,加上从事交响作品演奏,龙国洪对少数民族传统音乐与现代音乐表达的融合产生了浓烈的兴趣。起初,他对乐器进行改良,将牛腿琴、侗琵琶等进行调整,让其更适合大型作品演奏;后来,在音乐创作上也开始下功夫,陆续推出大量类似《吃新》这样的少数民族音乐与民族管弦乐结合的创新作品。

龙国洪告诉记者:“之所以致力于这些探索,就是希望能有更多年轻人能爱上贵州少数民族文化,爱上贵州特色音乐。”今年8月,由贵州省文化和旅游厅申报,贵州省民族乐团演出的大型作品《大山节日》入选文旅部2022—2023年度“时代交响”创作扶持计划,这是贵州唯一一部入选该计划的作品,其中有几乎一半的选曲由龙国洪创作。

这样的融合呈现,也多见于唐煌的艺术作品中。唐煌出生于安顺,对当地傩文化相当关注。据唐煌介绍,在电影《脸谱》中,他将“傩文化”与“身份”的融合,用超现实主义的手法进行表达,呈现了传统与现代的对话。在戏剧《寻根》中,一张傩面、一曲黔音、一锅中药、一个演员,将传统古老的傩文化与现代艺术的呈现方式相结合。

同样用更多元素传播贵州文化的乌宏志,在贵州现代舞周、贵阳山地舞蹈艺术交流周等活动中也进行过大量尝试。近期,他推出的《舞游万重山》文旅推广项目则是在艺术与旅游融合上的另一种尝试。《舞游万重山》系列,选取了贵州多个在山地文化上具有代表性的景区、景点,用舞蹈诠释大山之美,用短视频进行广泛传播。

在贵州,优秀青年文艺工作者正逐步成长为贵州文化事业发展的重要力量。这是当今贵州大力培育人才和多元文化的体现,也是青年人对贵州优秀传统文化自信的体现。

(本版图片均由受访单位提供)