窑罐陶罐制品。 吴采丽 摄

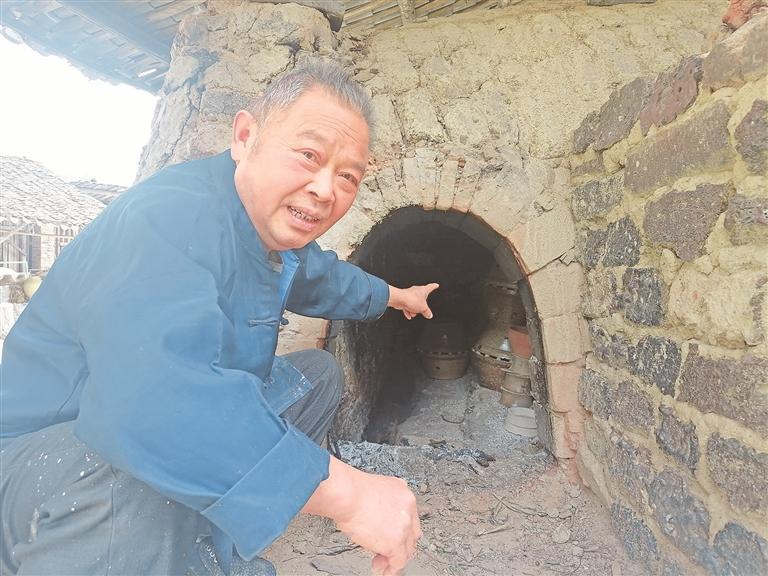

刘祖民在介绍窑罐制作过程。 吴采丽 摄

贵州日报天眼新闻记者 吴采丽 蔡茜

“爸,这个手艺过时了,现在年轻人谁还喜欢这些土罐罐,你要我做这个有什么用……”10年前,刘祖民刚努力把家族窑罐手艺“推”进省级非物质文化遗产代表性项目名录,儿子的这盆冷水,让他心头一凉。他只默默念叨:“祖上七代人的心血,断了可惜啊。”

10年后,这个65岁的老泥匠,靠着传统工艺,发挥创新思维,把曾经造型单一的窑罐,“捏”成了各种年轻人追捧的围炉煮茶器具、特色摆件等新国潮,快要“蒙尘”的老手艺又火热了起来。

更令人欣喜的是,他家的窑罐陶器厂还成了县内外学校的研学基地,年销售量稳定在1.5万件以上,年利润超过10万元。

6月11日,记者驱车前往铜仁市印江自治县朗溪镇坪阳村荥家湾。路上,当地宣传干部提起荥家湾,语气满是自豪:“谁不知道荥家湾窑罐厂?我们小时候吃饭的碗、烤火的烘笼,全是这里出的!”

清朝嘉庆年间,刘祖民的祖上从湖南辰溪带着制陶手艺来到印江。看中了坪阳村丰富的白鳝泥、高岭黏土,“这是制窑罐的上好原料”,便在此定居,至今已传七代,刘祖民正是第七代窑罐制作传承人。

造型在脑中、出型在手中、色彩在釉中、成败在窑中……把白鳝泥、高岭黏土碾成细末,经沉淀、跺泥、捏坯,再置于转轮上拉坯成型,又经蔫水、施釉、晒干、入窑煅烧、出窑等,泥巴便成了各种窑器。

20世纪七八十年代是荥家湾窑罐的“高光时刻”,刘氏家族靠着精湛手艺,制作的窑器覆盖祭祀、赏玩、生活三大类60余种,水缸、酒坛、腌菜罐、盐罐、油罐、茶罐、药罐、碗碟、杯盏等生活日用器具一度垄断了印江、德江、石阡等地市场。

不仅如此,荥家湾窑罐厂生产的琉璃瓦成为省级文物保护单位印江文昌阁维修工程的指定产品,先后运用于铜仁中山寺、印江民族档案馆、木黄会师军部旧址、永义护国禅寺等古建筑维修工程中。这座偏远的深山小村庄,靠“玩”泥巴火了。

“我们村的泥土矿产好,所以我们烧制出的产品品质好。”刘祖民自豪地说,那时候,厂里、山里挤满了工人和外来拉货的客商,大伙一起连夜守着“龙窑”开窑。

眼看家族事业蒸蒸日上,“玩”了半辈子泥巴的刘祖民,没料到时代变迁带来的冲击如此激烈。进入2000年后,窑罐厂遭遇了“滑铁卢”。“销售直线下滑,东西基本卖不动了。”刘祖民说,尤其是生活类日用器具,很多被食用级PP材料替代,传统工艺陶制品生产周期长、成本相对高,市场严重萎缩,自己的厂里几近停工闲置。

望着沉寂的瓦棚碾坊,刘祖民开始琢磨,怎么让老手艺活下去?“土罐窑罐有它的优势,得走差异化路子!不仅要在实用性上下功夫,还要在外观设计上做创新。”

困则思变。在刘祖民手里,一坨坨泥巴被赋予了新生命:特色造型的酒罐、茶罐,还有蒸鸡罐、饭甑等新器具,凭借美观又实用,逐渐在印江市场打开了销路,

“这种小的蒸鸡罐卖240元,那种大的340元。上一批烧制的都已经卖完了,只剩下这两个展品了,都不愁卖。”刘祖民介绍。

为了与时俱进,刘祖民还创新制作了许多精美的茶杯、茶罐、花瓶、笔筒等。厂里除了一个传统的“龙窑”,还新建了一个容量更大的阶梯窑,满足不同订单需求。

“老手艺要‘活’下去,就得不断推陈出新。”刘祖民感慨。如今,常有学生和陶艺爱好者慕名而来,体验这门古老技艺。2024年,他制作的长寿油灯、双耳酒罐、花罐等6件陶器被贵州民族博物馆收藏。他还成了印江中学、朗溪中学等学校的砂陶制作特色社团课的客座讲师,带着泥巴走进课堂,并被授予市级工匠的称号。

最让刘祖民欣慰的是,当年质疑他的儿子,如今也接过了衣钵,成为第八代传承人。父子俩守护窑火的故事,还被搬上了“印江村戏·乡当好耍”的舞台。

清风拂山岗,一波波外地游客涌入这个小村庄,研学这门融合力学、化学、物理、设计学、美学的手艺。

“看到越来越多年轻人喜欢和支持我们的工艺品,我就知道,这窑火,不会灭!”刘祖民说,八代人,一个窑,要让这把老手艺的“火”越烧越旺。